這屆“雙12”購物節,可以說是相當冷清。

相比于此前購物節狂歡的瘋狂下單,電商消費正在回歸理性。

從前格外沖動消費的年輕人們,現在都開始反資本了?

消費觀的變化,是否顯示出中國也開始進入“低欲望社會”了?

年輕人也淪陷了?

大家現在似乎沒那么愛消費了。

之前是每到購物節就要“買買買”“剁手”,如今更講究“細水長流”,按需消費,貨比三家。

“雙十二”的冷清局面就印證了這一變化。

比起火花減小的“雙十一”,“雙十二”幾乎可以說是沒多少人關注。

在日常購物中,大家的消費也越來越理性、注重性價比。

越來越多的人開始成為“拼門”信徒,從質疑拼多多,偶爾拼多多,到次次拼多多。

從前覺得拼多多東西丑、假貨多、頁面內容粗糙草率。

現在變成了“拼多多不嫌我窮,我也不嫌拼多多丑”。

眼線筆6塊9,手機殼5塊,不夠喝杯雪王,更不夠點杯瑞幸,還要啥自行車!

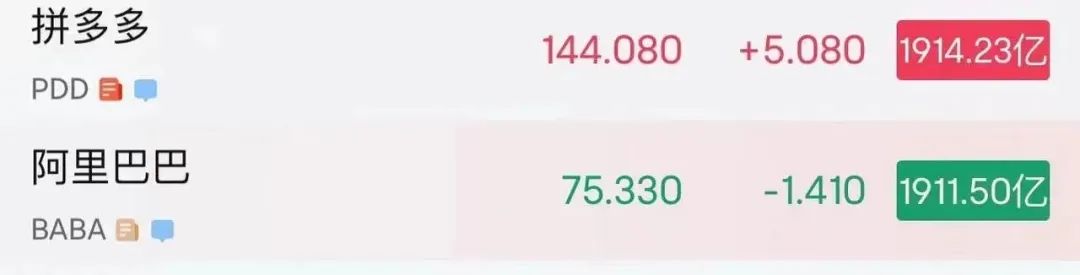

拼多多成立短短8年,到今天,市值已經相當于四點幾個京東。

就在前天,拼多多美股市值短暫超過了阿里巴巴,一度成為美股市值最大中概股。

主打低價的1688、抖音直播間也“脫穎而出”,備受青睞。

多方比價、哪里便宜去哪里買成為普遍現狀。

豆瓣上,“今天消費降級了嗎”小組的成員超過了36萬人。

抖音、B站、小紅書等社交媒體上,省錢類博主備受推崇,“薅羊毛”“拼團”“平替”也成了購物搜索的關鍵詞。

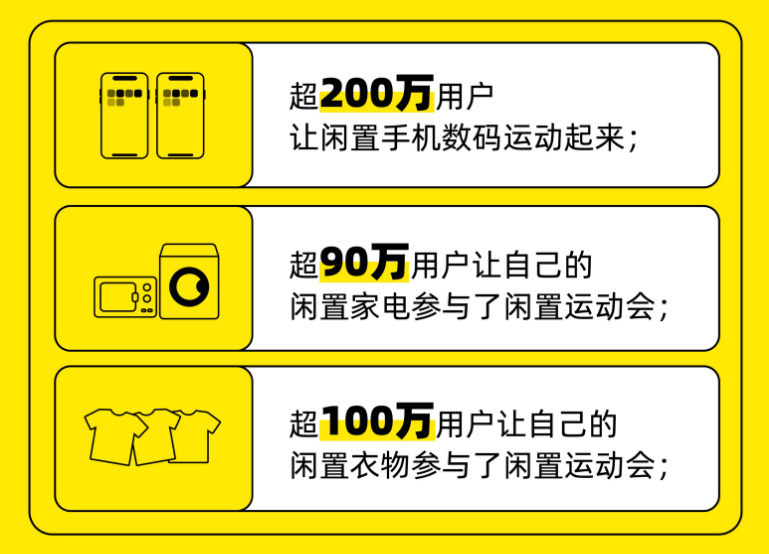

能買二手就不買一手,也成了很多人的共識。

從前資本熱衷于收割年輕人,可如今年輕人也開始反資本了。

每到冬天,羽絨服就會成為“價格刺客”,動輒上千甚至上萬的價格,讓人倒吸一口涼氣。

以往,大家或許還愿意為了品牌/美觀等因素不情不愿的買單,但今年冬天,大家徹底不想再當大冤種了。

“不是羽絨服穿不起,而是軍大衣更有性價比。”

一個人穿是土,兩個人穿是范兒,三個人穿就是潮流,年輕人讓100塊不到的軍大衣變成了今冬最in的時尚單品。

前陣子,關于“年輕人逛商場只去B1B2層”的話題沖上熱搜,讓很多人直呼“真實”。

有網友總結了最新的逛街動線:先買杯奶茶端手里,拐進UR、Zara等快消店逛一圈,遇見好看的拍下貨號上網搜,到了飯點就直奔負一層,快快樂樂的炫一頓,全程消費不會超過200。

還有人表示自己逛街主打一個“逛”:猜猜用途、看看價格、品品設計,買不買倒在其次。

再聯系到大家“沒有欲望、沒有夢想、沒有干勁”的生存現狀,有人說,中國和日本一樣,也進入了“低欲望社會”。

和日本一樣,中國人也從前陣子的熱衷奢侈品,轉向了熱衷二奢、高仿,再進一步轉向保守消費。

社會結婚率和生育率也持續降低,大多數人不想承擔生養孩子的責任。

年輕人不想吃苦和承擔風險,所以不買奢侈品,不買車,不買房,“無欲無求”,對周圍的一切都沒興趣。

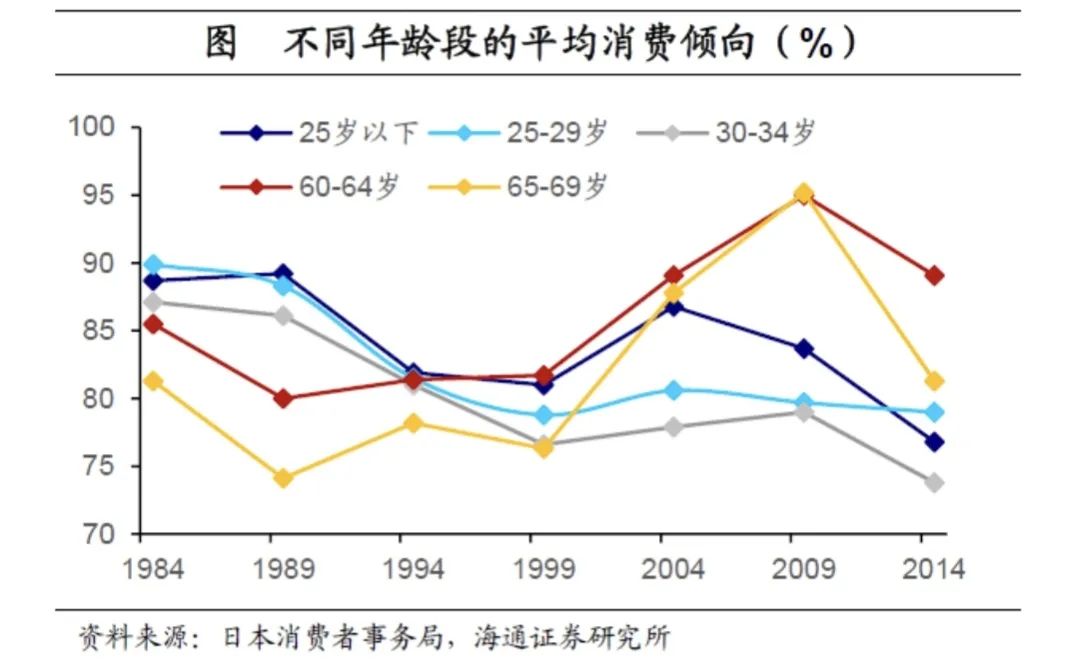

而且在日本,比起其他年齡段,年輕人的平均消費傾向下降更明顯。

根據消費者事務局的調查數據,從1984年到2014年,相比于年長者,日本年輕人的平均消費傾向下降更快,曾是消費主力的年輕人成了最保守的消費者。

為什么從前資本熱衷于收割年輕人?年輕人現在又為何不買賬了呢?

低欲望社會的消費觀

為什么資本之前對準年輕人?

因為年輕人愛過度消費、沖動決策,對新事物接受度也更高。

資本就利用這些特點,吸引好奇的年輕人“入坑”,進而持續消費或升級消費,實現長期盈利。

相較之下,其他年齡段面臨的壓力更多,花錢時考慮更多,自然也就更謹慎,不會輕易被誘惑。

但為什么現在資本也割不動年輕人了?

最主要原因是“沒錢”。

大多數大學生都沒有固定的收入,靠父母給生活費,剛進入社會的年輕人資歷尚淺,收入也不高。

在不樂觀的經濟形勢下,少花冤枉錢才是明智之舉。

消費的變化也反映出年輕人越來越追求實用主義,變得務實了。

對年輕人來說,買軍大衣、買各種平替,既實用又有個性,是再合適不過的選擇。

年輕人“消費降級”,也不意味著不再追求美和生活品質了,而是因為他們開始對消費主義進行反思。

資本過去慣用的成套收割、創造偽需求、打造價格鄙視鏈、搞信息滲透等套路,正在被年輕一代消費群體甩在身后。

躺平的思想也在一定程度上影響了年輕人的消費。

僅兩三年的時間,“躺平主義”就從社會底層蔓延到了社會中層。

根據網友定義,“躺平主義”就是不買車、不買房、不結婚、不生娃、不消費,維持生存最低標準,拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸。

在這種情況下,反資本的情緒自然也愈發強烈了。

不過,相較于中國年輕人,“低欲望社會”中的日本年輕人明顯更加悲觀。

這是因為日本這一代年輕人沒有經歷過經濟繁榮時期,直面經濟停滯和通貨緊縮。

這使得他們對未來的預期更悲觀,對消費更謹慎。

那么,參照日本,在進入“低欲望社會”之后,中國人的生活和消費又會出現哪些新趨勢呢?

未來會好嗎?

在日本的“低欲望社會”中,人們的消費轉向了簡約化和本土化。

中國人的消費漸漸也開始呈現出這兩種趨勢。

簡約化指的是購買產品時注重實用性、功能性和性價比。

這使得一大批主打性價比的產品和“低價良品”的品牌趁機崛起。

優衣庫就是典型代表。

在泡沫經濟破裂后,日本服裝行業到沖擊最大,但優衣庫卻靠低廉的價格和標準化的質量實現了逆勢增長。

本土化則是更傾向于買本地傳統的產品和服務。

在政府支持和自身努力的雙重作用下,國貨企業乘上了快速發展的東風。

盡管在低欲望社會中,消費會更理性、務實,但這并不意味著大家不愿意買東西了。

相反,消費者會更注重通過消費來提升自我價值和生活質量。

在日本,由于老齡人口迅速增加,老年人的積蓄也多,銀發經濟、養老產業很快成了熱門。

晚婚晚育、生育率降低,也帶來了單身經濟的熱潮。

目前中國也已經開始出現這兩種情況。

消費,早已不僅僅是單純地買買買。

在龐大的消費市場背后,是消費者和企業之間的博弈,是需求的多元化和個性化。

可以預見,隨著商業形態的不斷變化,未來的消費場景也會越來越值得期待。

作者:來士普?

責編:若林

本文經授權轉載自公眾號:印客美學

精選文章: