將自然元素融入建筑設(shè)計,始終是創(chuàng)造舒適可持續(xù)環(huán)境的核心命題。在廣袤景觀中,建筑需有機嵌入地形;而在鋼筋水泥的都市叢林里,引入生態(tài)肌理更成為剛需。

當(dāng)代建筑師正超越傳統(tǒng)的水景、綠墻等手法,通過模糊人工與自然的邊界,創(chuàng)造沉浸式空間體驗——這種"馴化"自然的實踐,不僅提升人居福祉,更重塑著我們對空間的認(rèn)知方式。當(dāng)戰(zhàn)后建筑技術(shù)追逐高度與效率的極限后,如今的前沿探索轉(zhuǎn)向如何用科技重新喚醒人們對自然的敬畏。

與水共舞:沉浸式建筑的詩意革命

水曾是建筑師最棘手的挑戰(zhàn),直到賴特的流水別墅(1930年代)首次實現(xiàn)建筑與瀑布的共生。而隈研吾建筑都市設(shè)計事務(wù)所的在水美術(shù)館將此理念推向極致——這座長達(dá)1公里的建筑不是臨水而建,而是讓水體貫穿空間,顛覆了"防水密封"的傳統(tǒng)范式。

參觀者行走其間,猶如與水并肩前行。玻璃幕墻底部的巧妙留縫允許水流自由進(jìn)出,精妙的地面坡度設(shè)計維持干濕區(qū)域的動態(tài)平衡。隱藏的防水層與智能水循環(huán)系統(tǒng),將技術(shù)痕跡消弭于詩意體驗背后——這印證了最高明的"馴化",是讓自然力量看似被掌控,卻始終保有野性。

質(zhì)感重構(gòu):自然肌理的抽象轉(zhuǎn)譯

安妮·霍爾特羅普工作室的35號綠角建筑另辟蹊徑——通過人造材料復(fù)刻沙石質(zhì)感,將自然元素凝固于建筑表皮。寬度不足6米的狹長空間,迫使訪客與這些"化石般"的紋理親密接觸。

某些鑲板作為固定結(jié)構(gòu)存在,另一些則轉(zhuǎn)化為可開啟的門窗。這種材質(zhì)偽裝創(chuàng)造出探索樂趣——使用者需通過觸摸而非視覺來發(fā)現(xiàn)入口。項目證明:無需真實自然材料,通過工藝抽象同樣能喚醒人對原始肌理的情感共鳴。

地景雕塑:建筑作為自然的鏡像

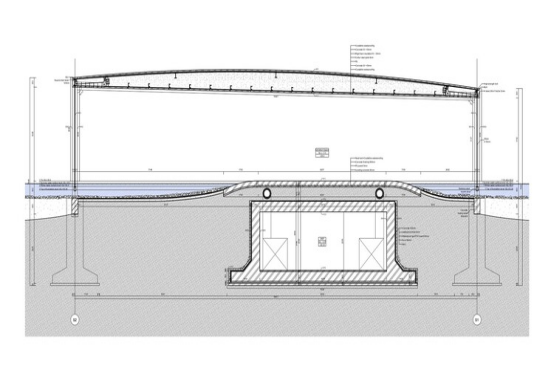

西澤立衛(wèi)的豐島美術(shù)館(2010)走得更遠(yuǎn)——建筑本身成為地形的延伸。混凝土殼體直接澆筑自島嶼輪廓,開挖過程如同考古般精準(zhǔn)。最終呈現(xiàn)的白色穹頂,將游客包裹在大地的負(fù)形空間中。

當(dāng)周圍地貌隨四季變遷,這座凝固的地景雕塑成為沉思時間的媒介。它揭示建筑的最高境界,或許是成為自然演進(jìn)過程中的一個標(biāo)點符號。

精選文章: