在經濟下行、建筑幻影泡沫破滅的時候,我們還能找到最初入行的初心嗎?那些普利茲克獎得主,他們入行的契機與理由是什么?

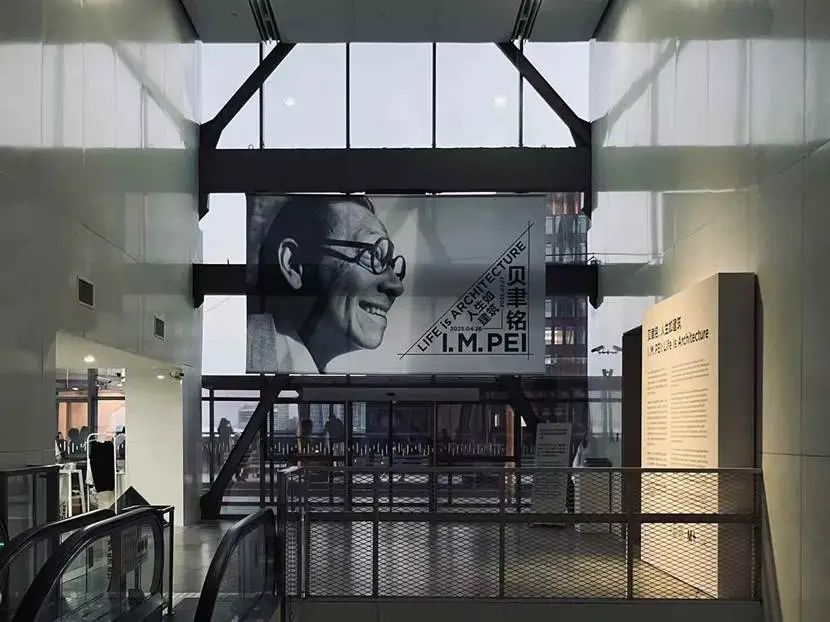

近期,上海當代藝術博物館(PSA)策劃了兩場重量級建筑展——“貝聿銘:人生如建筑”(展期2025年4月26日至8月10日)與“阿爾瓦羅·西扎的檔案”(展期2025年6月5日至9月7日)。展覽匯集了逾千件珍貴手稿、模型與文獻,系統梳理了兩位建筑大師的創作生涯,同時也引發了一個耐人尋味的話題:這些成就斐然的建筑大師,當年是如何走上建筑這條路的?他們的早年經歷、人生轉折或偶然契機,如何引導他們從不同的起點出發,最終成為普利茲克獎的獲得者?

?

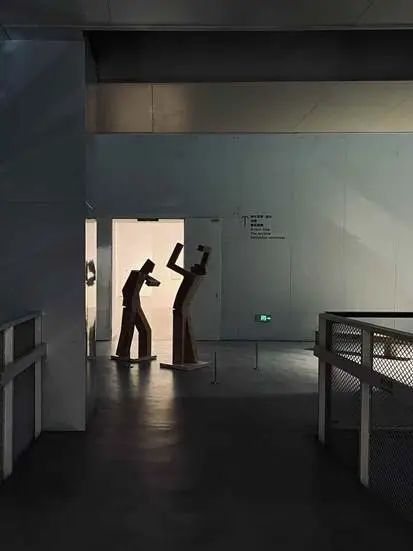

作者自攝于上海當代藝術博物館

有趣的是,貝聿銘與西扎最初都未曾將建筑視為職業首選,卻因種種機緣被這一領域深深吸引,最終以理想主義者的姿態投身其中:貝聿銘的金融家族背景賦予他項目管理的精準與宏觀視野,而西扎對藝術和雕塑的熱愛使他對形式與環境的互動有著超乎尋常的敏感。這種現象并非個例——許多享有盛譽的建筑師,包括不少普利茲克獎得主,職業生涯的起點都與建筑無關。換言之,他們都是中途轉行進入建筑領域的。

左:“貝聿銘:人生如建筑”中銀大廈模型;右:“阿爾瓦羅·西扎的檔案”雕塑展品 作者自攝于上海當代藝術博物館

這種現象在當今時代或許會讓人感到意外。有人將其視為時代紅利的體現,也有人解讀為純粹熱愛的勝利。但不可否認的是,正是這些多元背景的碰撞,為建筑創作注入了多元的視角與生命力。

當下,建筑行業面臨著前所未有的挑戰,經濟環境的變化也讓從業者倍感壓力。在這樣的時刻,回望這些大師的入行故事,或許能為我們提供新的思考維度:如何在專業化的時代保持開放的視野?如何將看似無關的經歷轉化為獨特的創作優勢?這些問題,或許比任何時候都更值得探討。

貝聿銘

1983年普利茲克獎得主

多元文化中萌芽的建筑夢

貝氏家族作為蘇州望族,自明代起便顯赫一方。祖父貝理泰是清末金融巨擘,父親貝祖詒更是中國銀行的重要人物。在這樣的家族背景下,貝聿銘被寄予厚望:家人期待他繼承家業,成為一名銀行家。為此,他自幼接受精英教育,并于1935年赴美留學,安排他進入賓夕法尼亞大學沃頓商學院學習經濟學。

?

貝氏家族全家福(前排左一為貝聿銘)? hurun

然而,貝聿銘內心始終涌動著對建筑的熱愛。他的啟蒙源于兩段記憶:童年時蘇州園林的光影之美,以及在上海求學時目睹的城市現代化進程。20世紀30年代的上海正經歷巨變,當時“遠東第一高樓”國際飯店的建造尤其令他著迷。他常常前往施工現場,見證這座摩天大樓的崛起。“我被它的高度深深吸引,”他后來回憶道,“從那一刻起,我開始想成為一名建筑師。”

貝聿銘在獅子林??貝考弗及合伙人事務所

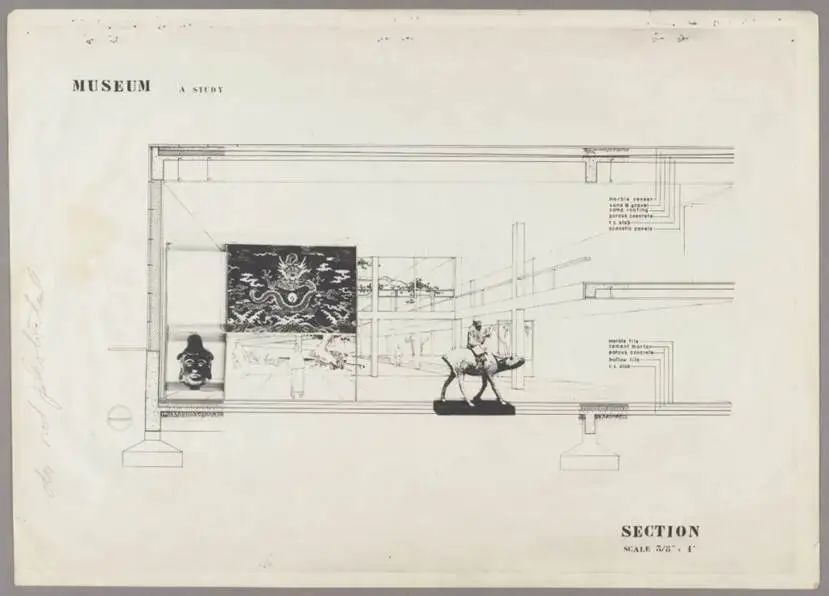

這種建筑夢想與家族期望的沖突,最終以貝聿銘的堅持告終。他最初進入賓夕法尼亞大學建筑系,但因不滿教學方式,兩周后轉學至麻省理工學院,先主修工程學,后轉向建筑設計。本科畢業后,他進入哈佛大學建筑學院深造,正值現代主義建筑興起之時。在格羅皮烏斯等大師的影響下,他形成了“現代主義不應忽略文化差異”的理念,并設計了一座融合中式園林元素的“上海中華藝術博物館”。

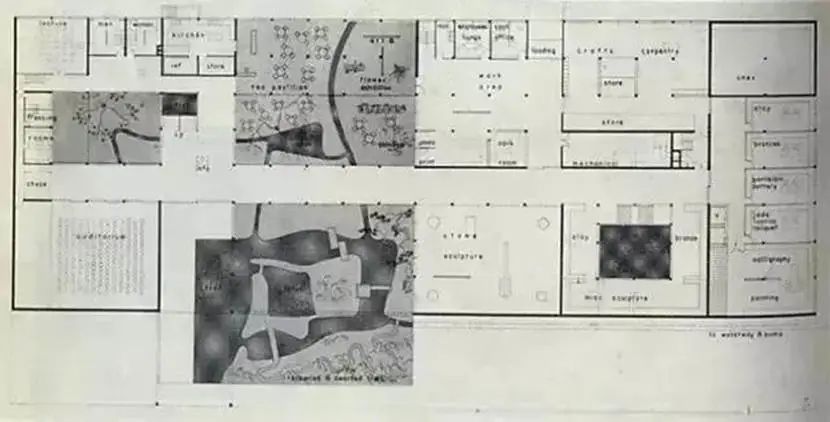

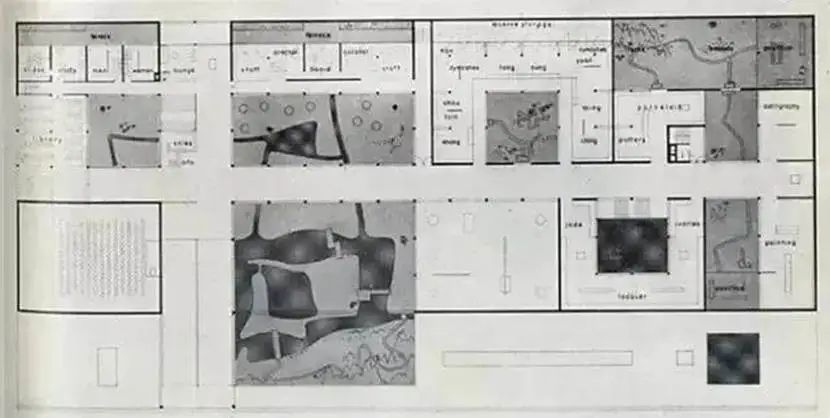

1948年2月,貝聿銘上海藝術博物館設計稿? ?雜志《進步建筑》( progressive architecture )

?

這一作品贏得格羅皮烏斯的高度贊賞,也奠定了他日后“文化融合”的設計風格。他說:“建筑師這個職業讓我的眼睛學會去看,我不斷去世界各地旅行,了解和學習不同的歷史文化,不斷在這個高風險、高成本、競爭激烈的行業中,尋找到與特定時間、地點、問題最相適宜的設計創意。”

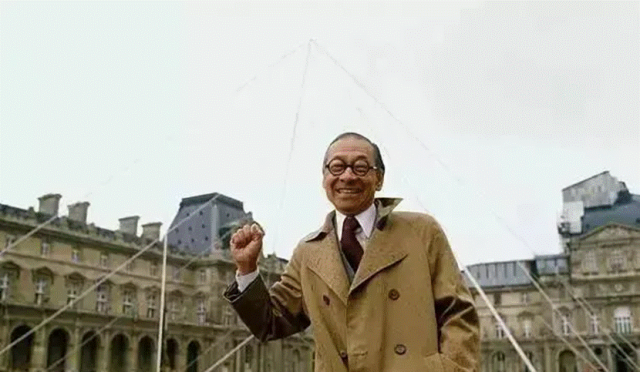

貝聿銘和瓦爾特·格羅皮烏斯??iweek

成年后,貝聿銘屢次突破種族與體制的限制,設計了一系列標志性建筑,如肯尼迪總統圖書館、美國國家美術館東館、法國盧浮宮金字塔、香港中銀大廈和蘇州博物館等,奠定了他在建筑史和文化領域的崇高地位。1983年,他成為第五位普利茲克獎得主。

? The Oklahoman - USA TODAY NETWOR

貝聿銘與盧浮宮金字塔原尺寸大小的模型?THIERRY ORBAN/Sygma via Getty Images

從金融世家的繼承人到世界級建筑大師,貝聿銘的職業生涯證明了追隨內心熱情的價值。他的多元文化背景賦予他獨特的視角,使他的建筑既現代又富有歷史底蘊。

?Ted Dully/The Boston Globe via Getty Images

他的建筑夢想也塑造了他后來將“建筑和生活緊密聯系”的設計觀。正如他所說——“人生如建筑,而建筑是生活的鏡子”。

阿爾瓦羅·西扎

1992年普利茲克獎得主

由雕塑到建筑的詩意轉換

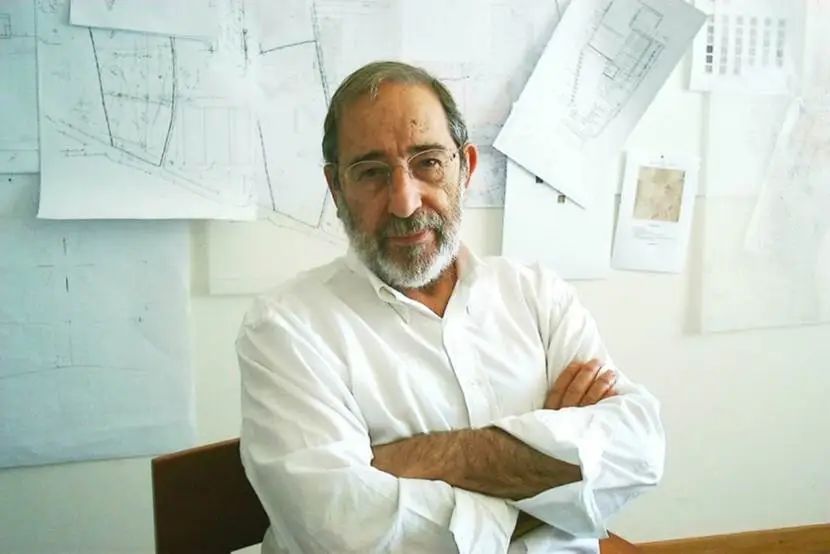

葡萄牙建筑大師阿爾瓦羅·西扎(álvaro Siza)是當代建筑的重要代表人物,1992年榮獲普利茲克獎,2012年獲威尼斯建筑雙年展終身成就金獅獎。他以“詩意的現代主義”風格聞名。

?álvaro Siza office

普利茲克獎評審團曾評價:“西扎以光塑形,呈現出一種似真似幻的樸實感,并坦率地展現在世人面前。”他的建筑,總是看似簡潔,卻蘊含雕塑般的形體與靜謐的氣息。這種特質,源于他對雕塑的熱愛——在成為建筑師之前,西扎最初的夢想是成為一名雕塑家。

塞拉維斯基金會-西扎翼樓,葡萄牙波爾圖,2018-2022年? Fernando Guerra|?FG+SG。

他的少年時期并不缺乏夢想,曾向往歌劇演員和曲棍球運動員等職業,但均因父親反對而放棄。由于從小熱愛繪畫,他最終將志向鎖定在藝術家甚至雕塑家之路上。然而,身為工程師的父親認為藝術并非理想職業,再次反對。

西扎繪畫作品《從柯布西耶到畢加索:天使、半人馬、米諾陶洛斯、耶誕》??阿爾瓦羅·西扎的檔案展覽

轉折發生在大學入學前的巴塞羅那之旅,安東尼奧·高迪充滿想象力的曲線和空間讓他最終選擇了投身建筑:一個既能延續藝術情懷,又符合家人期望的折中方案。在西扎的建筑哲學中,雕塑、繪畫與建筑始終密不可分。

波爾圖大學建筑學院手稿,葡萄牙波爾圖,1979-1997年。??塞拉維斯基金會-當代藝術博物館收藏

他將雕塑思維融入建筑創作,堅持為每個“具體地點”量身設計,細致解讀當地風景、地形與人文,將空間與文化緊密交織。他的作品常被稱為“可居住的雕塑”。

博阿·諾瓦茶室,萊薩·達·帕爾梅拉?? JO?O MORGADO?? Fernando Guerra|FG+SG

海邊泳池,萊薩·達·帕爾梅拉? Fernando Guerra|FG+SG

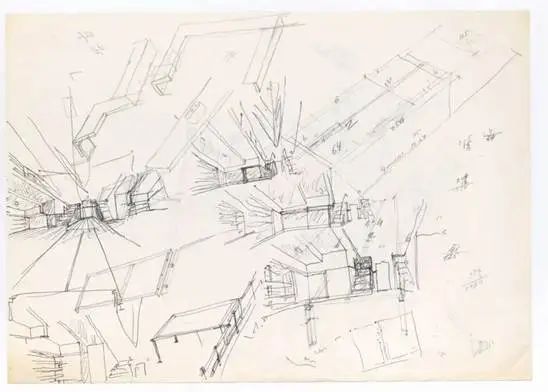

雖然“棄雕塑而從建筑”,西扎始終保持著濃烈的藝術思維。他堅持手繪草圖,用流暢的線條與幾何構型,為作品注入詩意與秩序——每一根線條都以巧妙而篤定的姿態被安放(普利茲克建筑獎評語)。

葡萄牙國家館-1998世博會,葡萄牙里斯本,1994-1998年???安東尼奧·喬彼納

西扎本人更喜歡自稱“建筑詩人”。對他而言,建筑之路是一種理想化的選擇:藝術家的血液與建筑師的天賦融為一體,成就了獨特的設計語言。

“建筑師并沒有發明什么,而是將現實轉化”。

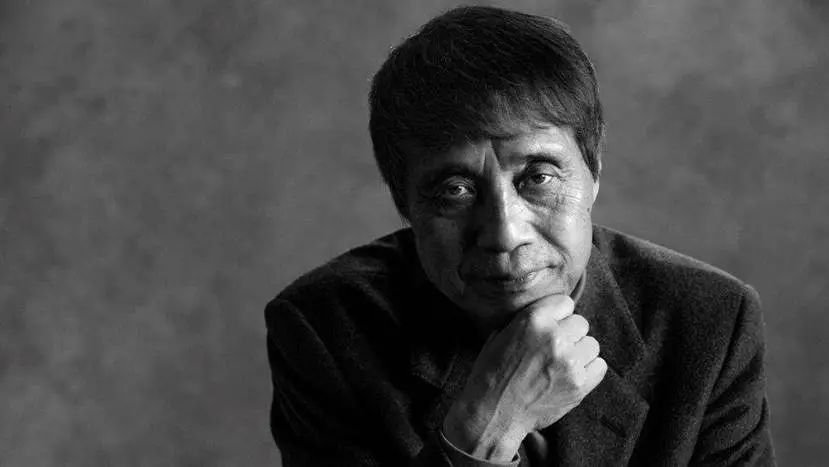

安藤忠雄

1995年普利茲克獎得主

職業拳手的自學蛻變

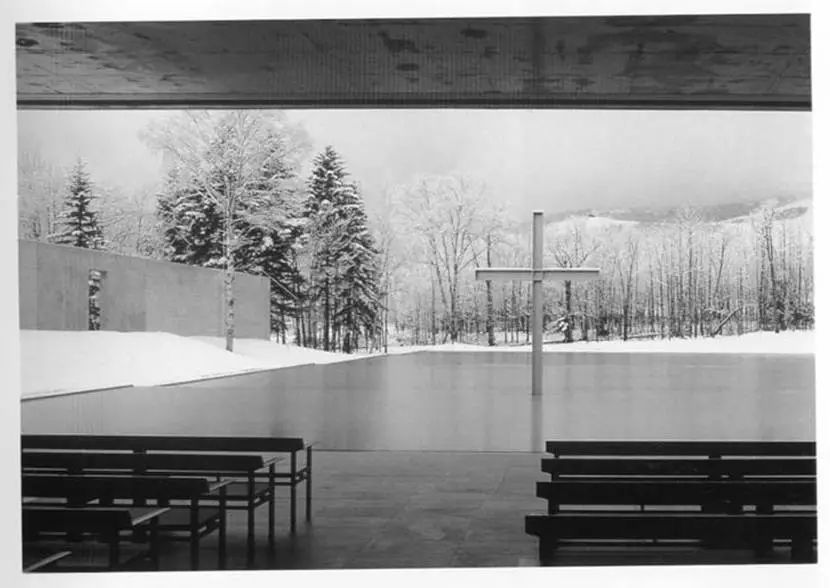

毫無疑問,建筑界的每個人都對安藤忠雄(Tadao Ando)的作品耳熟能詳。這些作品主要采用鋼筋混凝土,通過獨特的設計讓光線與風在空間中流動,賦予建筑動態的生命力。

21_21 Design Sight ?Masaya Yoshimura / NACASA&PARTNERS, Inc.

無論是住宅、宗教場所,還是博物館和商業中心,他的設計總能展現出簡約而深邃的美學。

水之教堂?? Ji Young Lee

作為一名業余出身、自學成才的世界級建筑師,安藤忠雄的經歷充滿傳奇色彩。他曾經做過卡車司機,17歲時拿到拳擊執照并成為職業拳擊手,但同年也對建筑開始產生興趣。一次偶然的機會,他在舊書店看到勒·柯布西耶的作品集,深受震撼,從此放棄拳擊,轉向設計。

?Kazumi Kurigami

為了謀生,他一邊打拳擊比賽賺取獎金,一邊自學建筑知識。他利用比賽收入游歷日本、歐洲和美國,實地考察寺廟、茶室和經典建筑,通過速寫和閱讀積累經驗。他曾坦言:“我并不是好學生,更喜歡在課堂外學習。18歲時,我開始走訪京都和奈良的傳統建筑,通過觀察和閱讀來理解建筑。”

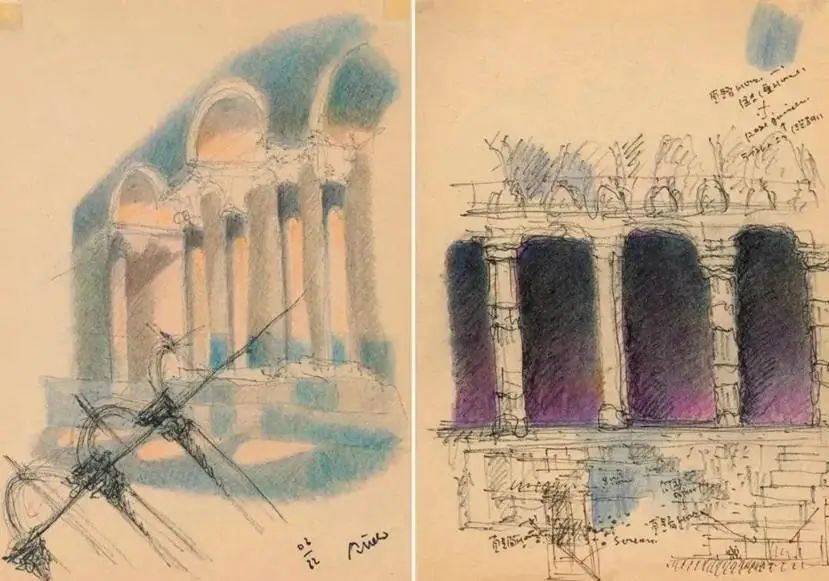

上圖:安藤游歷歐洲手稿??Tadao Ando Architect & Associates

下圖:安藤建筑手稿(朗香教堂)和美術館藏

這條自學之路充滿艱辛,直到1969年,安藤才在大阪成立個人事務所,正式以建筑師身份亮相。1975年,他建成自己的首個項目:住吉的長屋。

住吉的長屋Row House (Azuma House) ?Hiromitsu Morinoto

他的另一代表作“光之教堂”憑借清水混凝土墻體和幾何開窗,讓光線以神圣的方式灑入空間,奠定了其“簡約而內斂”的風格。

光之教堂???Tadao Ando Architect & Associates

媒體常稱其為“無學歷大師”、“武士建筑師”,他從拳擊場到建筑界的跨界傳奇成為業界津津樂道的話題。安藤忠雄自己則認為,建筑和拳擊中展現出的“勇氣和冒險精神”是相似的——創作中也同樣存在無畏意識與批判性力量。對他而言,建筑不僅是職業,更是表達自我、對抗世界的方式。他始終強調,真正的創作需要突破慣性,敢于質疑和探索。正是這種無畏的精神,讓他的作品超越了傳統建筑的界限,成為永恒的藝術。

頭大佛?(Hill of the Buddha)

他曾在演講中提到:“在拳擊中,你必須勇敢逼近對手,冒險進入危險區才能取勝。建筑同樣如此,創造而非僅僅建造,需要邁入未知領域,挑戰常規。”

“如果你總是保持日常習慣的生活方式,只是建造建筑,不思考為什么要建造建筑,從不對自己提出問題,那么就不需要勇氣。但如果為了創造出一種建筑形式,一種可能看上去并不熟悉的東西,你就必須向未知領域多邁出一步。”

雷姆·庫哈斯

2000年普利茲克獎得主

從新聞傳媒到都市理論家

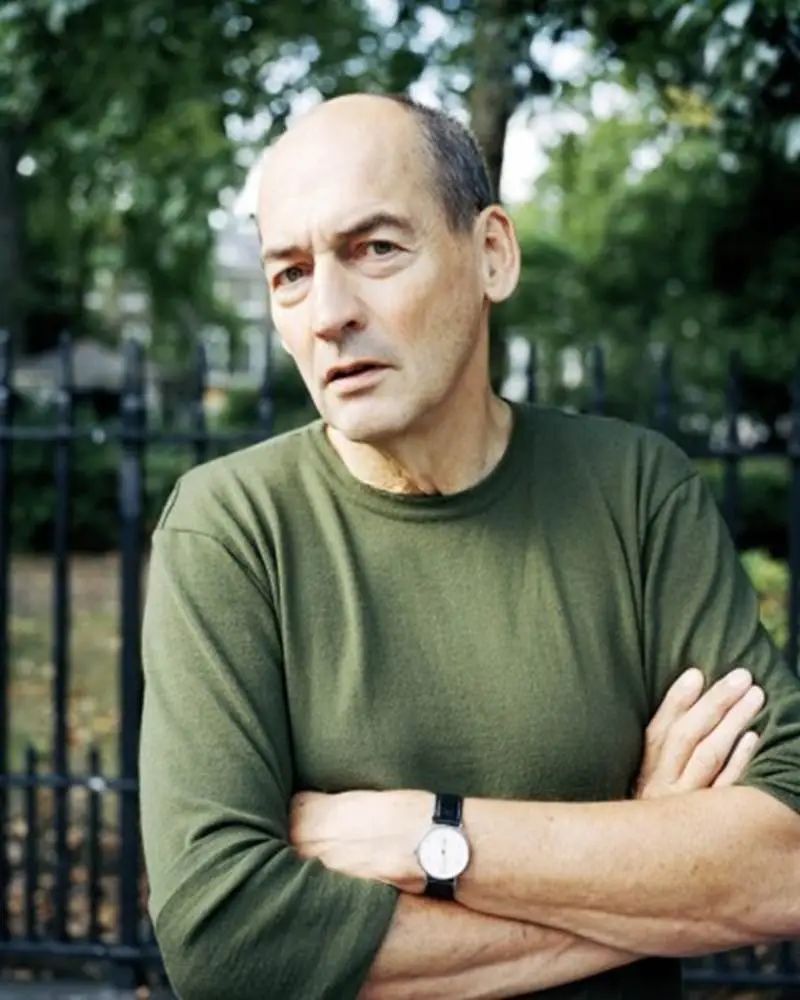

荷蘭建筑師雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)也曾在正式成為建筑師之前,從事過完全不同的職業。生于鹿特丹的庫哈斯家庭氛圍重視文學,他的父親在那里擔任一家新成立的文化機構的院長。追隨文學父親的腳步,庫哈斯開始了他的作家生涯。他曾是海牙《哈斯郵報》(Haagse Post)的記者,后來嘗試編寫電影劇本。

? Dominik Gigler

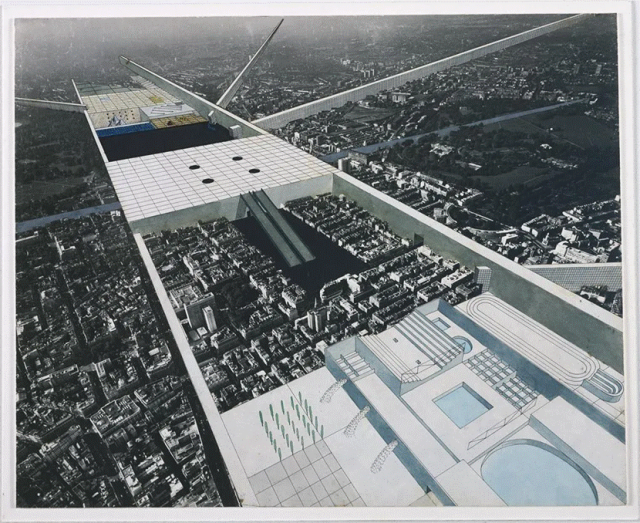

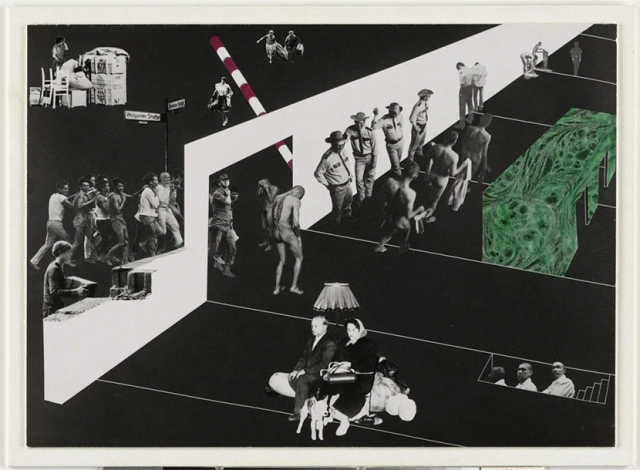

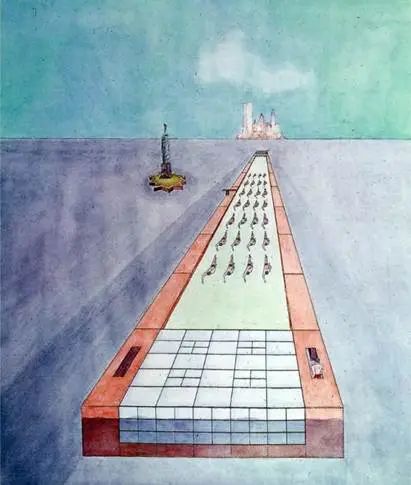

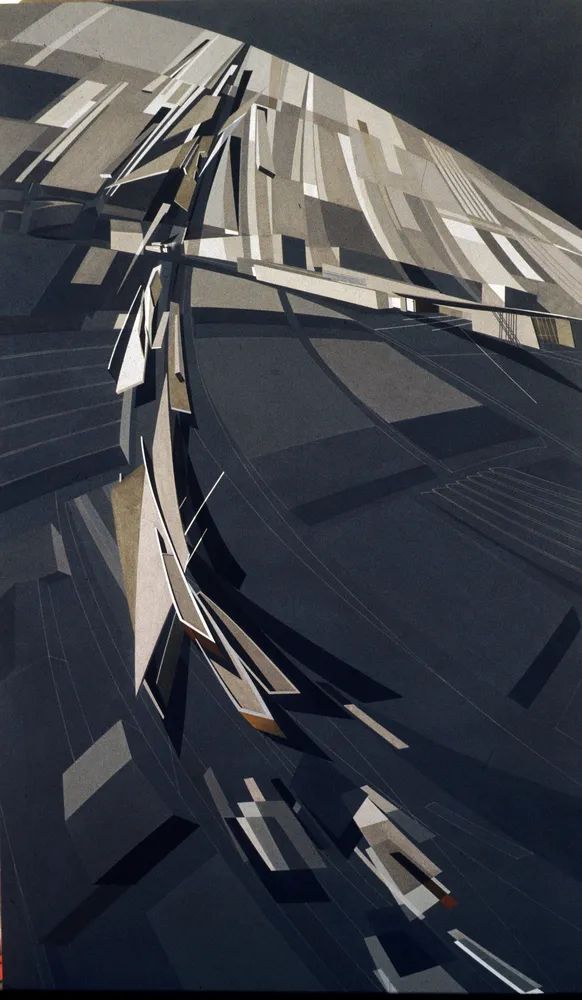

1968年,庫哈斯決定轉行——因在采訪蘇聯建筑師時被建筑的社會潛力吸引,他赴倫敦建筑學會學院(Architectural Association School?of Architecture)開始學習建筑。由于多年的記者經歷,他能夠敏銳地捕捉到社會變革,并體現在設計作品中。這樣的思考在他1972年完成的畢業設計“Exodus,?or the voluntary prisoners of?architecture(《逃離,或建筑自愿的囚徒》)”中就有了非常鮮明的體現。看似矛盾的方案恰恰體現了庫哈斯通過寫作和設計長期探索的一個核心問題:即建筑與自由之間的有效協作關系。

《逃離,或成為建筑自愿的囚徒》Exodus,?or the Voluntary Prisoners of?Architecture,?Aerial View,?1972. ?Rem Koolhaas

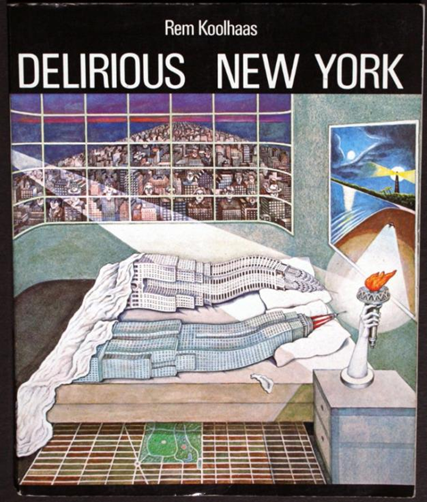

1972年,大學建筑系畢業后,他赴美國留學,期間創作了《癲狂的紐約》(Delirious New York),自稱是為曼哈頓寫的一部“復歸宣言”。這本書在建筑界大獲好評,直至今日仍被視為現代城市與建筑經典著作。

Delirious New York and?"a retroactive manifesto for Manhattan"?OMA

1975年,庫哈斯回到歐洲創立大都會事務所(OMA)后,真正開始實際建筑創作。在建筑實踐之外,庫哈斯又成立了AMO研究機構,致力于建筑外延的前瞻性研究。它們的研究超越了傳統建筑和城市規劃的領域界限,涉足包括媒體、政治、技術、藝術、策展、出版、圖形設計、品牌宣傳、能源規劃等多元內容。

rem?koolhaas + AMO explore the future of the countryside at the?guggenheimin?new?york ? solomon r.?guggenheim?foundation

他的文學和新聞寫作背景,讓他能夠始終從深厚的理論基礎與建筑實踐的角度解構都市功能,致力于探索不同環境下的建筑設計與發展思路。他已徹底改變了建筑師與空間互動,以及設計方案的方式。他自己坦言:

“在完成任何一座建筑之前,我通過寫作在建筑領域贏得了名聲”

扎哈·哈迪德

2004年普利茲克獎得主

將數學解構,將抽象藝術實體化

若要提名20世紀最偉大的女建筑師,許多人都會提起伊拉克裔英國建筑師扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)。

? Christopher Pillitz / Getty

扎哈的職業生涯始于數學領域。本科時在貝魯特美國大學(American University of Beirut)主攻數學,深受抽象藝術與幾何的吸引;因為對“空間邏輯”感到興趣,22歲時轉投倫敦建筑聯盟學院學習建筑,師從雷姆·庫哈斯。

從左到右:第五位為雷姆·庫哈斯?(Rem Koolhaas),第六位為扎哈·哈迪德?(Zaha Hadid);圖片來自uncub;?photo ? Robin Holland

受到俄羅斯至上主義畫家馬列維奇(Kazimir Malevich)作品的指引,扎哈在其畢設作品“Malevich’s Tektonik”,一個酒店設計中,用純幾何形態表達了一個看不見的四維空間。

Malevich's Tektonik, 1977?? Zaha Hadid Architects

扎哈的很多早期作品因過于前衛屢受質疑,只能限于圖紙,并沒有付諸實施——她的解構主義建筑設計以前衛和無重力的造型出名,因此人們一看到她的方案便認定無法建成。

The Peak LeisureClub, Hong Kong, 1982-1983 ? Zaha Hadid Foundation

直到2001年,扎哈才迎來首個建成作品:于1993年設計的維特拉消防站(Vitra Fire Station)。從此扎哈開啟了屬于自己的時代。她以大膽的結構實驗挑戰建筑常規,而大型項目與充足預算進一步推動她探索技術的極限。

維特拉消防站設計圖紙和模型?? Zaha Hadid Architects

維特拉消防站建成后? Christian Richters

扎哈的勇氣最終贏得世界矚目:2004年成為首位女性普利茲克獎得主,并多次斬獲斯特靈獎等殊榮。她的成功不僅源于天賦,更離不開數學思維的嚴謹與敢于冒險的精神。主修數學的這段經歷為她后來的建筑語言帶來了鮮明的特點:流暢的參數化曲線,讓人聯想到數學和物理的邏輯;解構主義的非線性表達,將數學思維和大膽想象力引入建筑設計,為建筑幾何帶來全新表達。她打破了傳統設計的界限,賦予建筑獨特的邏輯與生命力。

北京大興國際機場俯視圖?NKCHU

北京大興國際機場室內?Hufton+Crow

在掀起建筑界新浪潮的同時,她的經歷也讓世界看到女性建筑師的力量,對女性從業者和跨學科轉行者有重要啟示。正如她在采訪中所說,“教育給了我信心去征服下一步,這種信心使你敢于冒險。”也許扎哈一直堅持的設計理念也是對她一生最好的總結:“有三百六十種可能,為什么要一成不變呢?”

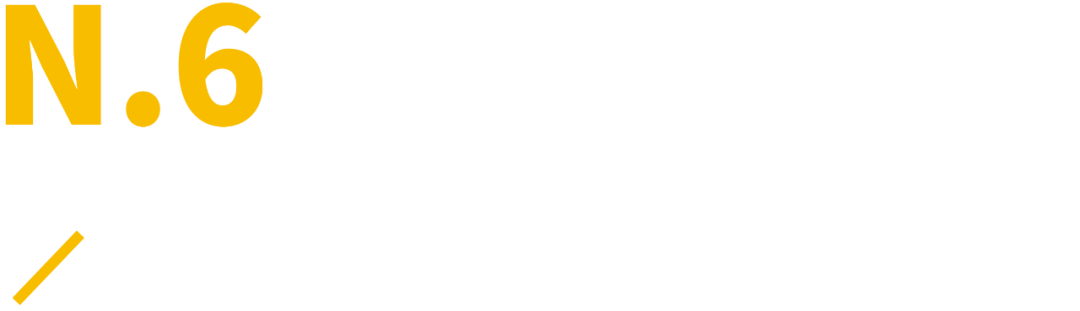

磯崎新

2019年普利茲克獎得主

于廢墟中重建理想

日本建筑大師磯崎新(Arata Isozaki)的建筑啟蒙并非源于偶然的際遇,而是戰爭創傷與重建愿望共同鑄就的生命印記。幼年經歷二戰空襲的磯崎新,目睹家鄉九州在戰火中化為廢墟:“當我開始認知世界時,故鄉已是一片焦土。沒有傳統意義的建筑,只有臨時營房和庇護所……所以,我對建筑的初體驗,恰恰是建筑的虛無”。

? PritzkerArchitecture?Prize

在這片廢墟上,催生了他對建筑本質的思考:人們如何重建他們的家園和城市,建筑又如何應對毀滅與重生。這種“廢墟中的啟迪”成為他后續建筑理念的出發點。在東京大學師從普利茲克獎得主丹下健三期間,正值日本戰后重建的關鍵時期,急需在政治、經濟和文化不確定性中尋求物質重建。磯崎新也從此時深刻理解建筑的社會責任。

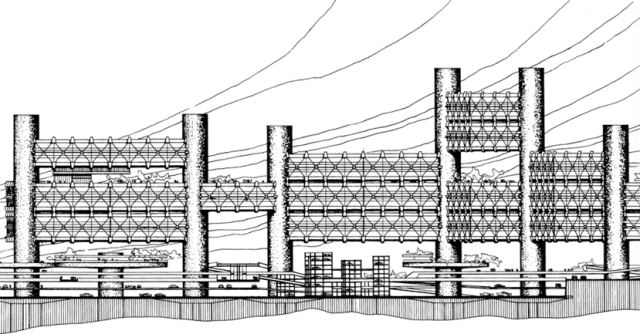

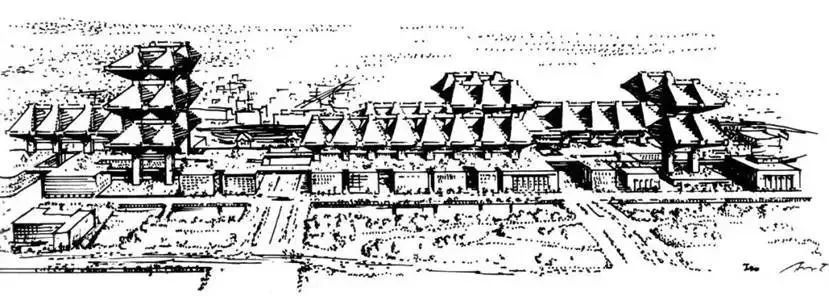

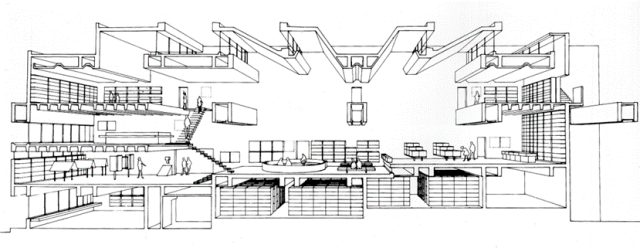

在城市規劃領域,磯崎新創造了他最有趣的未建成項目之一:東京“空中城市”計劃,通過增減模塊化空間實現城市的動態重組。他將城市理解為一個不斷輪回的存在,其“靈活、可移動、持續響應需求”的核心原則,成為磯崎新對未來城市的前瞻宣言。

空中城市:新宿方案??Arata Isozaki

空中城市:澀谷方案??Arata Isozaki

空中城市:丸之內方案??Arata Isozaki

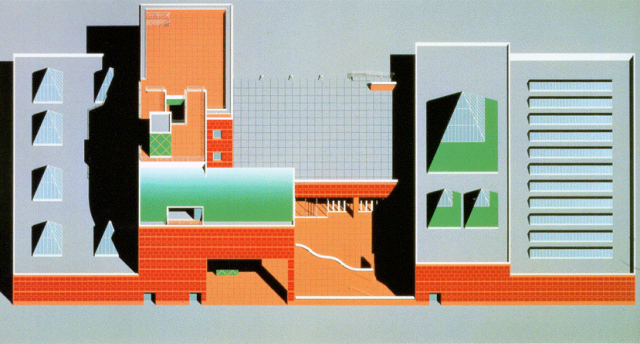

伴隨日本經濟崛起,他先后完成大分縣立圖書館、群馬縣立近代美術館等標志性項目,繼而將實踐版圖拓展至全球(洛杉磯現代藝術博物館、卡塔爾國家會議中心等),以超越時代的國際視野搭建東西方對話的橋梁。

大分縣立圖書館(藝術廣場),1962-1966年?? Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

群馬縣立近代美術館,1971-1974年?? Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

洛杉磯現代藝術博物館? ?Elon Schoenholz

洛杉磯現代藝術博物館?Isozaki Arata

卡塔爾國家會議中心,2004-2011年。? Hisao?Suzuki

縱觀其生涯,磯崎新始終踐行著“從廢墟中重建”的原始信念。業界盛贊其風格創新多元,但他自己牢記的依舊是那段戰后重建的初心:

“面對廢墟,人們思考如何重建,建筑師的使命也隨之確立。”

結語 關于堅持初心,也關于在不確定中尋找屬于自己的道路。

建筑大師們傳奇般的“跨界”經歷和轉行契機,揭示了建筑創作的深層動力。跨界思維并非簡單的技能疊加,而是多元思維模式的融合,將藝術、科學、工程、文學、社會觀察乃至體育等多種生命體驗進行深度交織。它打破了學科的藩籬,建筑師得以將建筑視為融合藝術表達、科學理性、社會批判與人文關懷的綜合實踐。這不僅關乎職業選擇,更是一種深刻的存在轉向——他們通過建筑理解世界、表達自我并參與社會塑造。

?

更為可貴的是貫穿其中的批判性思維與敘事能力。他們不囿于既有范式,敢于質疑、探索與試錯,在充滿挑戰與變化的時代中擁抱不確定性。他們的經歷如同迷霧中的航標,激勵從業者保持開放視野,勇于在不確定中探索,將看似無關的經歷轉化為獨特優勢。同時,他們普遍懷有深切的社會關懷與歷史意識,其作品往往超越形式本身,直指時代命題。

?

正如安藤忠雄所說:“一個人真正的幸福并不是待在光明之中,從遠處凝望光明,朝它奮力奔去,就在那樣拼命忘我的時間里,才有人生真正的充實。”?正是這種將個人生命經驗與建筑實踐深度融合的態度,以全新的視角與方法論詮釋建筑,使得他們的跨界經歷非但不是障礙,反而成為創新思維的源泉,助其在設計理念、空間組織、材料運用和理論建構上突破傳統局限。

作者自攝于上海當代藝術博物館

“跨界”的經歷也在告訴公眾,建筑師并非只能在學校里按部就班地培養,而是可以由各種學科、興趣和經驗匯聚成長。在全球化與多元化的當下,跨界與轉行漸成常態,建筑行業也亟需更多兼具多學科背景的復合型人才。正如上海當代藝術博物館通過貝聿銘、阿爾瓦羅·西扎展覽所傳遞的信息:建筑大師的成就,與其說是單純的職業選擇,不如說是一場對藝術、文化與社會進行理想化探索與融合的旅程。大師們的“入行契機”與“職業轉向”,既書寫了個體傳奇,也為更多懷揣夢想者,照亮了多元路徑的可能性與啟示。

發文編輯|KaiYuan He

審核編輯|Yibo

主編 |?Sherry Li

Reference

https://mp.weixin.qq.com/s/HZAr2F33Fccyle_RyMA5SA

https://mp.weixin.qq.com/s/hrrYg_y4EMR4CGurdftm61Q

https://mp.weixin.qq.com/s/FUSZUe_0ooq_TvXbC8u4ug

https://mp.weixin.qq.com/s/Tv9O7IVV95_2cGeBwqKihw

本文經授權轉載自公眾號:建道筑格ArchiDogs

精選文章: