我們仍在設計,還是僅僅在輸入指令?

文本框已成為對話式設計的舞臺。快速、舒適。但有時,也流于膚淺。

提示詞成為新的布局

近年來,"提示詞"一詞占據了創意過程的核心位置。提示詞工程成為一種身份象征,或許也是我們這個時代最具誘惑力的認知陷阱。

"設計師 vs. 提示詞"這場沖突,并非關于取代。這是一場關于認知主導權的無聲斗爭。曾經擅長定義問題的設計師,如今在為產出數量的倍增而歡呼,而非創意的"質量"。

突然間,提示詞變成了新的布局。思考與繪制之間的界限已然消融。一行文字就能生成整個界面。工具承諾要 democratize 設計,而設計行為本身卻幾乎變得不可見。

如果機器現在能繪圖、寫作、制作動畫和編曲,那設計師到底還剩下什么可做?

好的設計使產品易于理解(Rams)。在AI領域,挑戰在于使智能體變得可解釋。

設計作為語言與表達的傳承

從Rams和他的"好設計的十大原則"到"以人為本的設計"的興起,設計師的角色一直是將復雜性轉化為人類能夠理解的意義。人機工程學演變為界面;界面演變為交互;交互演變為對話。

Donald Norman在《設計心理學》中,以及Nielsen & Molich通過啟發式評估所建立的基石,至今依然重要。AI改變了游戲規則。系統不再是一個可預測的制品,而是開始作為一個生成回應而非理解意圖的智能體來行動。

設計,曾一度以流程和屏幕為中心,現在必須處理上下文、意圖和推理。焦點從"用戶做什么"轉向了"系統如何響應"。

危險正源于此:當AI做決定,而設計師只在結果中進行選擇時,設計技藝就會萎縮。設計思維變得被動,AI則提供了誘人的捷徑。真正的問題依然是:如果提示詞取代了想象力,'人類原創性'還有存在的空間嗎?

無意識的委托,就是新時代的復制粘貼。

當提示詞成為拐杖

生成式設計的承諾聽起來很解放:AI作為創意伙伴,幾乎是認知上的副駕駛。但在實踐中,我們常常看到相反的情況:操作依賴。

AI本應擴展我們想象的能力,而非取代思考的努力。曾經構建假設和原型的設計師,如今將洞察、屏幕結構和語氣風格都外包了出去。這好比現代版的死記硬背,不求甚解。

日常例子比比皆是:

千篇一律的紫粉色漸變縮略圖和橫幅。

如出一轍的生成姿勢。

Figma社區組件不經上下文思考就被復用。

這能行嗎?能。這表達了任何新意嗎?恐怕只有服務器知道。

盲目的委托制造了審美平庸的循環:

我們越多地使用AI來生成想法,這些想法就越發相似。

模型越多地基于泛泛的產出來訓練,我們集體的想象力就變得越淺薄。

這加速了從"創造者"到"策展人"的轉變,卻缺乏批判性基礎。

偽裝成效率的惰性

人人都愛"創意效率"。當有人說"AI加快了進程"時,一個誠實的問題是:加快了什么??是學習的過程還是走捷徑?如果答案是交付物的速度,那么恭喜——你只是在訓練出平均水平的東西。

一項近期的文獻綜述指出,在設計思維過程中過早地進行委托,會降低認知參與度并削弱假設的形成能力。與此同時,尼爾森諾曼集團建議為AI時代更新技能。

設計過程不再是一個探索的空間,而變成了一條自動化流水線。AI提供的是數量,而非深度。提示詞變成了一種思維模型,它越完美,你思考得就越少。

批判性與倫理反思

對生成模型的依賴帶來一個微妙后果:審美和認知多樣性的貧乏。當每個人都使用相同的工具和提示詞時,產出結果會趨同于單一風格。危險并非被AI取代——而是變得與AI難以區分。

研究員Lev Manovich稱此為"審美扁平化":一種由算法重復驅動的文化壓縮。

在此背景下,設計師的優勢在于編輯和批判性智慧。知道何時該自動化,何時該保持控制。

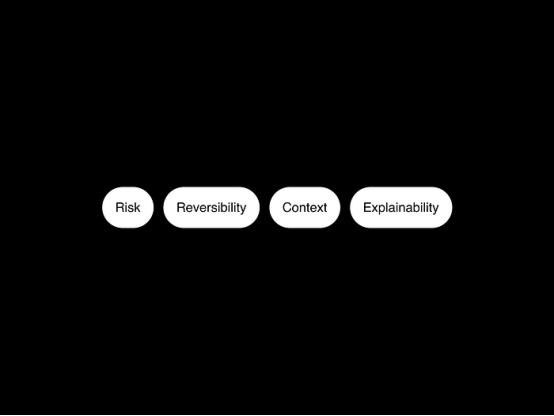

在委托之前考慮四個原則:風險、可逆性、上下文和可解釋性。

何時不應委托給AI

用編輯判斷取代為速度而速度。用以下四個透鏡審視每個決定,然后自問:"如果我把這個外包出去,我會停止學習什么?"

可以委托當:

犯錯無傷大雅;

易于撤銷;意圖明確;

你能用一句話解釋結果。

可以共同創造當:

存在未言明的細微差別;

撤銷需要一些返工;

你需要兩三句話來證明其合理性。

不要委托當:

錯誤會帶來實際后果;

逆轉成本高昂;

意義依賴于模型所不具備的知識。

用AI來探索,而非做決定。

用AI來探索,而非做決定

將AI視為GPS:它規劃路線;你來選擇那條有意義的。設計師的角色是編輯并賦予意義。

實際例子:

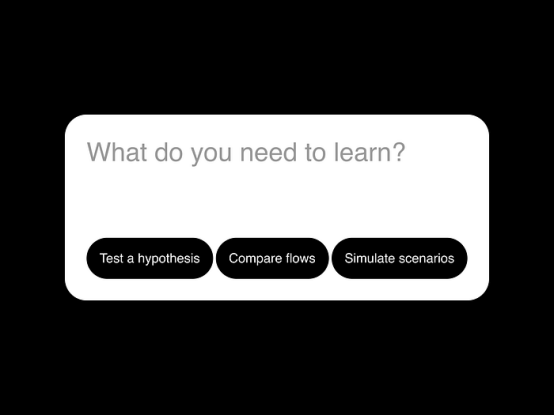

在Figma Maker中,探索各種變體,然后剔除噪音。

在ChatGPT中,濃縮筆記、潤色文本,同時保持結構、邏輯和語氣屬于你自己。

在Midjourney中,嘗試視覺、節奏和動感;但藝術指導權要掌握在自己手中。

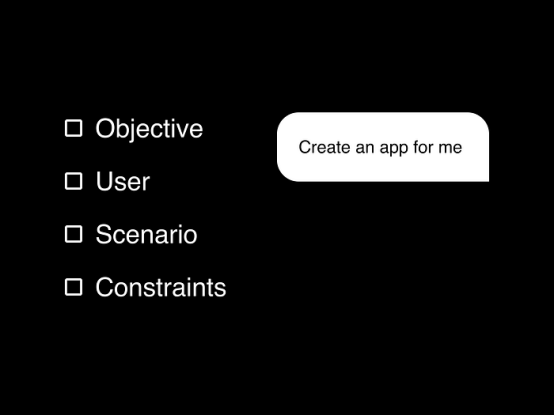

流程是一致的:定義問題,設定邊界和標準,讓AI生成對比和數量,然后進行精煉、論證,并使結果與你想要支撐的敘事保持一致。

如果最佳答案在AI之外,請接受其中的摩擦并去追尋它。如果探索開始自我重復,停下來問那個唯一重要的問題:"我到底想解決什么?" 這樣,AI才能始終是探索的加速器,而非拐杖。

喪失設計能力的風險

設計是一種能力。不用則會萎縮。依賴AI來填補創意空白,會削弱我們在約束條件下思考的能力——而這正是設計的精髓。

AI不理解上下文、意義、情感或文化細微差別。它只是在估算模式。其結果便是可預測的產品、不連貫的決策、看起來正確卻未能解決問題的界面。那是表層設計:光鮮、漂亮、無目的。

為避免于此,請重建核心技能:研究、原型制作、批判性評審。

沒有摩擦和約束,設計推理就會失去力量,界面則會變成沒有方向的捷徑。

AI應用于優化,而非取代

要讓AI成為優化工具,而非推理的替代品,我們需要一種有意識的思維模式。

在委托之前,問一個AI無法回答的問題:"這個過程的哪一部分需要我的人類判斷?" 如果你不知道,那說明問題還沒準備好用提示詞解決。

使用AI來擴展和比較方案;保留決策權。算法負責提議;你負責定奪。以標準為先意味著"為何"先于"如何",這種合作需要耐心和批判性的眼光。否則,缺乏辨別的速度只會縮短思考過程。

記錄推理過程:前提、備選方案、標準、權衡。這份記錄比任何僅僅是"漂亮"的產出都更具持久價值。

如果一切都開始感覺過于輕松,要有所警惕。好的想法源于摩擦和不適。完全的輕松通常意味著用深度換取了速度。

我們的工具越聰明,我們提出的問題就越缺乏挑戰性。

AI并未殺死設計。它揭示了有多少人早已停止了思考。真正的危險不是被機器取代——而是表現得像機器一樣。

未來不屬于那些能寫出更好提示詞的人。它屬于那些仍然能提出更好問題的人。

精選文章: