低迷許久的新東方最近幾天持續刷屏,

看來只要認真做事,總能絕地反擊。

反觀景觀/建筑/室內設計等行業,近來持續裁員,行業環境低迷大不如前,

這讓小編想起前段時間看過的一篇文章——

《「另見」埃克塞特圖書館丨每個設計師,都有一段“沉默”的時光》

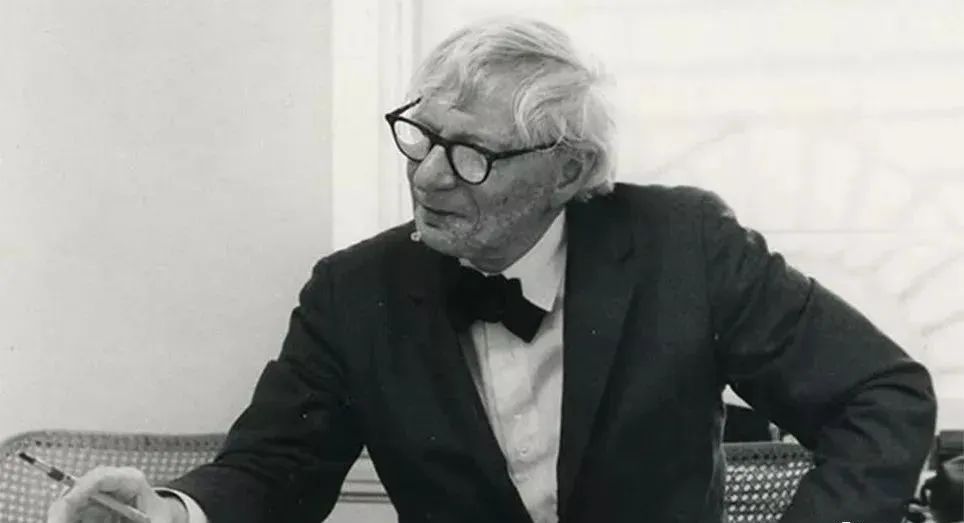

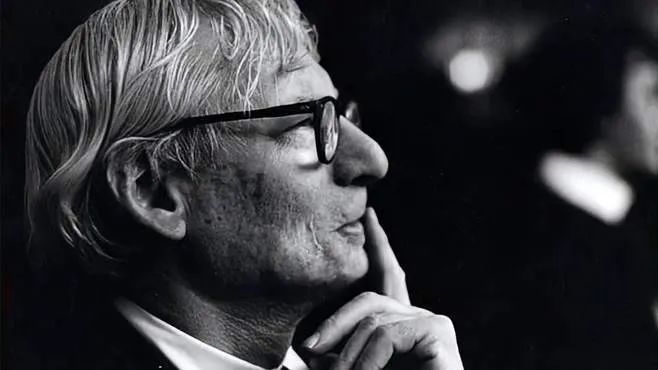

作者李楠從業空間設計20年,《夢想改造家》的明星設計師,行業領軍人物, 她竟然說,在真正認識Kahn之前,她不會做設計。

Kahn(路易斯·康)是何方大神,有怎樣的魔力,

能讓原本資深傲嬌的設計師坦承,自己不會做設計?

她受了什么啟發,又對行業產生了哪些思考?

這些思考如何幫助我們在一片困境混沌中殺出重圍,看清方向,披荊斬棘?

以下,為文章原文,與大家分享——

在真正認識Kahn之前,我不會做設計,那是一段"沉默"的時光。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——李楠

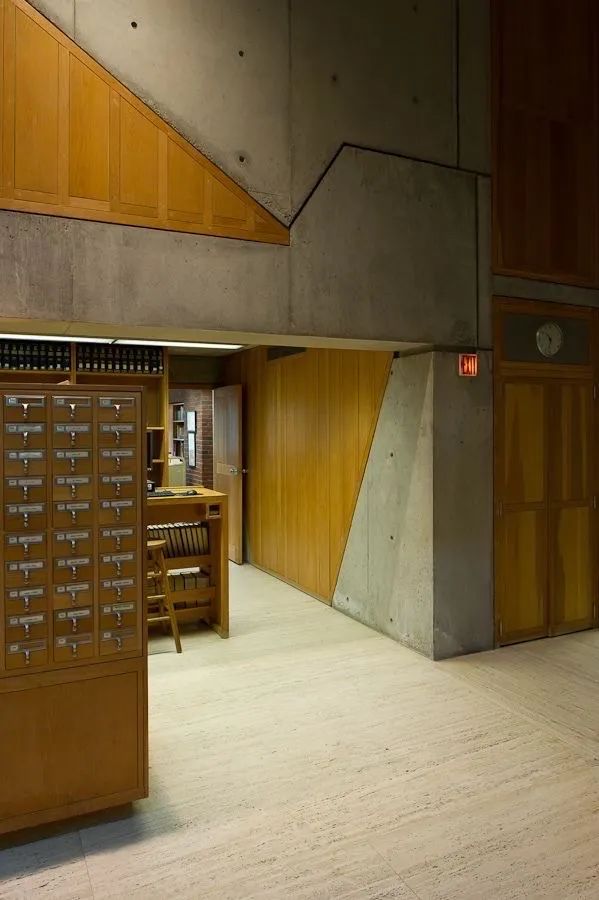

△攝于Exeter學院圖書館??2018年7月

△攝于Exeter學院圖書館??2018年7月

"沉默"并不總是金,有時它代表不明確,不堅定,懵懂而不自知。讓一個朝乾夕惕,埋頭苦干近20年的設計師親口承認這一點不容易,能從內心深處覺醒,承認自己曾經無知混沌,更加不容易。“努力”不代表“明白”,這當然是我“后來”才意識到的。

彼時我在985/211的哈工大苦讀四年,師資盛名皆德高望重,個人也算孜孜以求;工作之后對設計不敢輕視,從未怠慢,始終虔誠恭敬,精益求精;后來去英國留學,一路奔走”上下求索設計真諦“,路漫漫樂樂不殆,也是那時初初聽得Kahn的盛名,但仍未啟深情——“世人不識Kahn”,他的作品他的人,都沒那么容易被記憶,被理解。

直到2018年——我真覺悟的得太晚,不過還好覺悟了——親身造訪他的建筑,身臨其境,終難抵擋,從此情深不移。

世界頂尖且不朽的建筑師總總,柯布,賴特,密斯,巴瓦,斯卡帕,西扎,阿爾瓦·阿爾托,貝聿銘......各個都是人類之光,天之佼佼,他們的作品我也曾親身到訪膜拜,每每醍醐灌頂,嘖嘖驚嘆其神力。

——然而,讓我幡然醒悟,真正開始“好好做設計”的,是Kahn。

很難講是“量變”引發的“質變”,還是閱盡千帆,水到渠成的“累積”,說起來,算是“頓悟”了。“頓悟”如果是人生的重要轉折點,需要機緣,Kahn是我的機緣。

眾所周知,卓越的室內(空間)設計師都對建筑有所了解,并對建筑設計的底層邏輯心有向往,常有借鑒。

現代社會,室內空間大多生命周期短暫,短至幾日(展覽/快閃),多不過十數年(酒店/商場),而能在三年五載及時更新場所,以昭顯自己“不差錢”,"不懈怠"和持續不斷改善服務環境的決心,便算良心企業了——它與人的關系更緊密,尺度更親切,與人的身體關系更為微妙細膩,相互滲透,因此是甚為“人性”的空間設計。

而作為建筑師必須有強大的預見性,在當下建造,之后矗立百年甚至千年萬年,它們必有回響,余音繞梁。我們常說"建造一座屬于未來的建筑",但是Kahn說:“預測未來是不可能的,但可能的是, 在今天所做的事情中,去預見一種永遠不衰的品質!”所以對建筑學的探討就不僅僅只圍繞物理空間,同時應該指向心靈的某種感悟,因此更為“神性”。

當然這個界限并不總是涇渭分明,常有優秀的建筑師做建筑的同時完成了室內的同步生成,內外合一,至真至純;當然也有蹩腳的自以為是,完全套用建筑的邏輯做室內,結果金玉其外,敗絮其中。

反之,不自量力的室內設計師雄心勃勃的去擺弄建筑,結果弄出的東西不是“玩意兒”,時有發生;而恪守職責,知道能力邊界,懂建筑的室內設計師也可以創造出趨于"神性"的室內空間場域。

這并不取決于你的本位角色是什么,而在于是否心懷敬畏,承認“人性”和“神性”傾向性的客觀存在,和是否擁有橫跨兩域的能力和意念。

在這個方向上,Kahn是完美的。

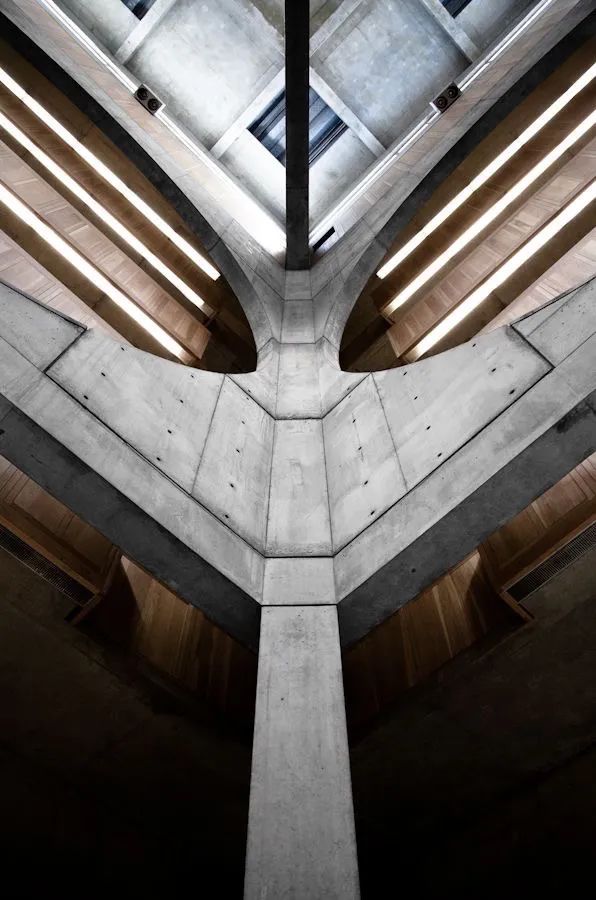

埃克塞特學院是美國最好的高中,學院圖書館是Kahn最優秀的建筑作品之一,用他自己的話說,這是一個“深思熟慮的空間創造”。不身臨其境,永遠無法理解“深思熟慮”這四個字的重量,而我,就是被這份重量擊穿,從此“洗心革面”——在此之前,我曾經以為我的設計也是“深思熟慮”,后來才知道和Kahn比起來——應該根本就不能比——是多么粗枝大葉,場面失控。

這里我們不談Kahn的建筑哲學,他的“服務空間”與“被服務空間”,“結構的精神性”,“或者建筑物的不可度量有賴于其可度量的實際情況與構件”,我們只管中窺豹的探視以下幾個和今天話題相關的細節:

如實呈現構筑痕跡

△拍攝于EXETER學院圖書館?2018年7月

△拍攝于EXETER學院圖書館?2018年7月

混凝土除了作為支撐結構,表面所遺留的圓形模板接頭和凹痕都保留,構造材料間彼此的接頭、分割,坦誠相見,沒有加以任何抹飾和遮蓋掩藏——這既中肯的交代了模板的組合方式和施工順序,也清晰的呈現了“空間如何被建構、如何被服務”,他用質樸無華的物質性去成就建筑璀璨而絢爛的神性,永恒性,創造出有如史詩展現真理般的空間氣場——

再想想我們那些粗制濫造的工地現場,硅膠濫用,像鼻涕一樣到處亂抹;連瓷磚拼貼圖都懶得畫,一心推給賣瓷磚的人,建筑垃圾不清理直接封板,天花板看不到的地方施工雜物永存......我們什么時候有勇氣邀請全世界的專業人士來參觀我們的項目,拿著放大鏡,百般挑毛病——恐怕即使蒙著眼睛,都能感受到那份粗糲與不求甚解吧。

我們是有多忙,忙的什么都顧不上想,忙成這樣,又真的做出來幾件拿得出手,問心無愧的作品呢?

不可思議的細節把控

作為設計師,Kahn真正了解空間具體使用場景:什么地方藏書,什么地方閱讀,甚至關注到圖書管理員每天會選擇幾本書攤開放在桌面上來引導人們翻閱的行為,為此在每層環繞共享間周圍的走道旁,都安置了傾斜臺面,同時整合隨手記錄、取放的文具、記錄卡片等的小隔架,甚至,整棟大樓看不到一個外露的垃圾桶——沒錯,在Kahn的設計系統里,“垃圾桶”都納入“被設計,被關注,被控制”的清單——

反觀我們自命不凡的設計師們,別說垃圾桶,連家具,柜體的內部分隔大都甩手給家具廠了吧。

△利用過道交通空間,充分利用共享空間的垂直交叉體驗

△利用過道交通空間,充分利用共享空間的垂直交叉體驗

傾斜的臺面更便于翻閱

△如此豪情萬丈,又如此細膩感人,從建筑到垃圾桶,文具小擱架,全面覆蓋

△如此豪情萬丈,又如此細膩感人,從建筑到垃圾桶,文具小擱架,全面覆蓋

△素樸精致的圖書查詢卡柜,連五金件也是設計定制,現已成為風景

△素樸精致的圖書查詢卡柜,連五金件也是設計定制,現已成為風景

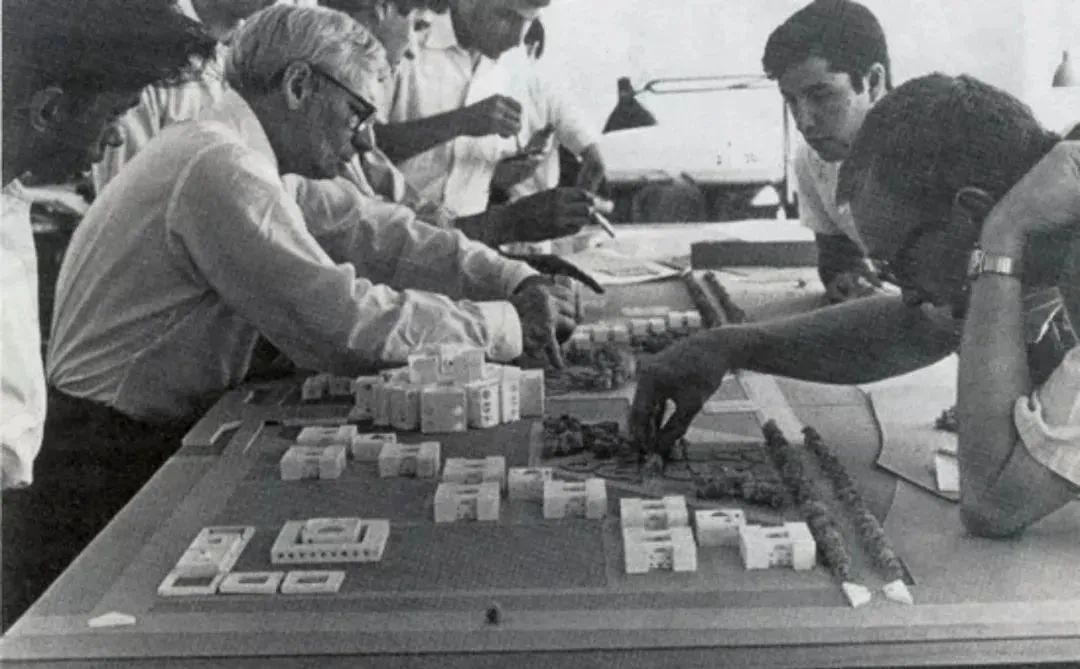

從項目的完成度來看,我們不難推斷,Kahn一定是泡在工地上的人。

他經常自己在現場監工,因為看不慣工人做事過于草率而爬上鷹架親自示范如何將管線排的地整齊劃一;即便白內障幾乎完全看不見的情況下也堅持到工地視察,讓助手小聲告訴他有問題的地方,再由他大聲說出來他無法接受這種施工品質。

而現實中的設計師們,很難再有這樣的心境在工地上和工人切磋工藝細節,設計現場服務來去匆匆。甚至很多設計院/大型設計公司,分工明確,各司其職,流水作業,做概念的不做方案,做方案的不做擴初,做擴初的不畫施工圖,畫圖的不去工地,有的所謂“設計主案”工作好幾年,既沒接觸過施工圖,也沒去過一次工地,連現場勘測都沒有參與過——設計公司達到一定的規模不得不采用“集約化管理”,這可以理解,但是,真正想做設計的你要有清醒的認知——企業因為規模而沒有選擇,可是你有。

獨具匠心的深情與厚愛

他是“建筑師哲”,嚴謹,忤逆,古怪,天馬行空,細節控......

然而很奇怪的是,我們卻依然能從Kahn的作品中,感受到強烈的“被愛”。這不是讓你坐在柔軟的鵝絨沙發里,或是在整塊石灰巖雕刻的浴缸里泡澡的那種膚淺的愛,而是被他安排獨自坐在窗前,被他安排接受陽光的沐浴撫觸,背后是成噸的書海和人群,而你的懷里只有一本喜愛的書,你的眼前只有窗外那片碧綠的草地,你和你愛的書在這個小小的獨立世界里,如此安心,彼此所屬…..感嘆原來靈魂可以這樣被滋養。

△一人,一書,一窗——那就是整個世界 —拍攝于EXETER學院圖書館?2018年7月?

△一人,一書,一窗——那就是整個世界 —拍攝于EXETER學院圖書館?2018年7月?

△每個愛書的人都可以選擇只與“書”共度一段彼此擁有的時光/拍攝于EXETER?2018年7月

△每個愛書的人都可以選擇只與“書”共度一段彼此擁有的時光/拍攝于EXETER?2018年7月

他已經想好,即便在人群中,你也一定會需要一小隅天地,來獨自,慢慢的享受閱讀的美好——誰不需要呢?誰能拒絕呢?一切都那么的溫情和恰到好處。

詩人可以為愛人寫一首詩,畫家可以為愛人畫一幅畫,而Kahn,給你一段與空間的纏綿悱惻水乳交融。

作為設計師,我們是否這樣“愛過”那些使用我們空間的人?

△木板"窗簾",不知kerry Hill不丹Amankora是否受此啟發

△木板"窗簾",不知kerry Hill不丹Amankora是否受此啟發

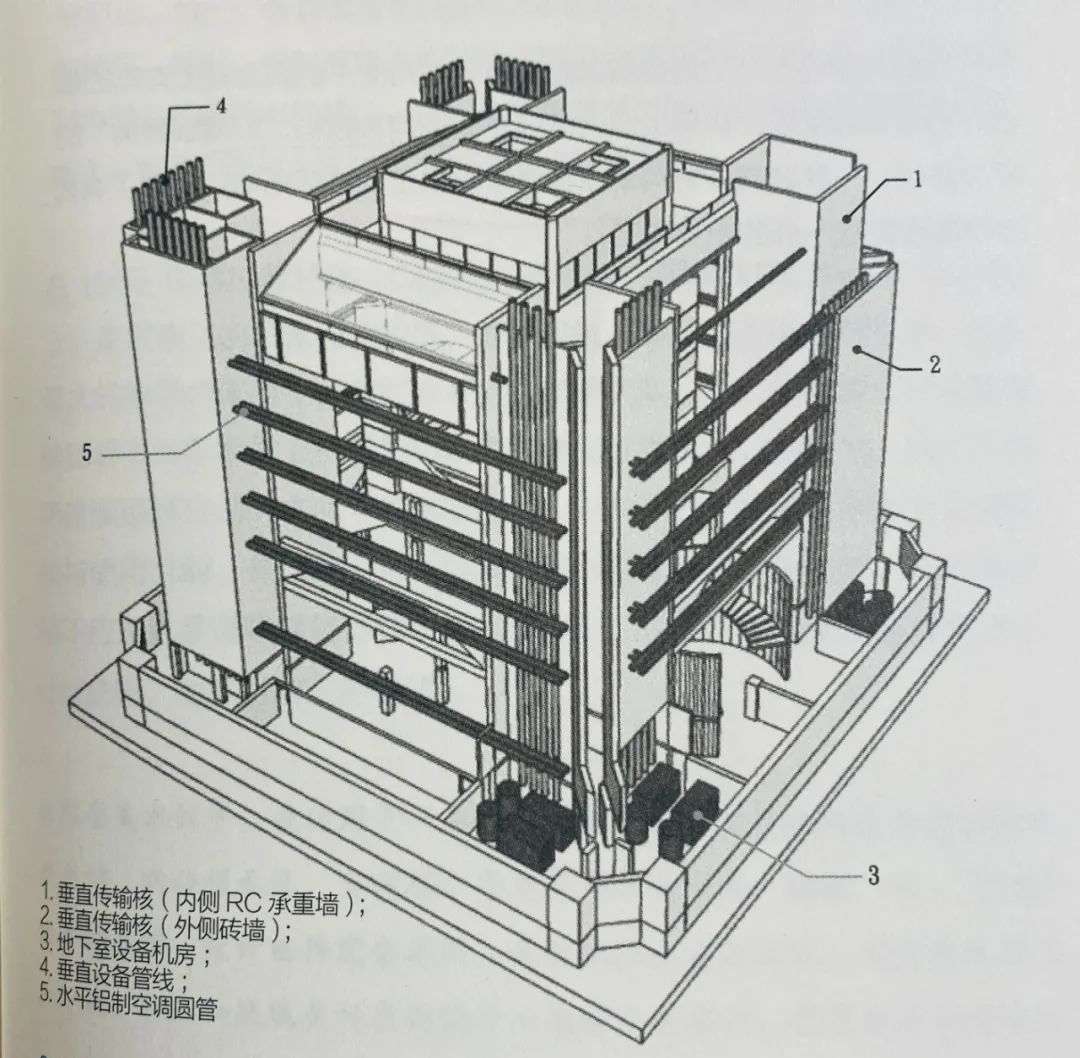

室內設計全系統整合

公司新入職的設計師,通常第一個被“修理”的毛病,就是設計不整合配套設備系統。比如把平面天花圖交給空調設備方去配方案,拿回來立馬動手按照空調方案改圖紙——對不對呢?也不能說錯;那好不好呢?肯定不夠好。為什么不和設備方多討論幾次,找出既滿足功能需求,又能夠按照空間走向盡量把完成面控制干凈利落的兩全之策呢?

設計需要各配套方支持這沒錯,但是分發出去的工作都應該像“回力鏢”有去有回,最后還是要回到設計這里匯總,整合,閉環,絕不能像“肉包子打狗”,有去無回——如果把所有配套工作發出去而不收回來,最終不經設計方管控,整合在一起,那項目就失控了,設計就不能算稱職。

△紅磚夾層里預埋空調管,配置窗臺風口。拍攝于EXETER 2018年7月

△紅磚夾層里預埋空調管,配置窗臺風口。拍攝于EXETER 2018年7月

△埃克塞特圖書館空調管線配置剖面透視圖

△埃克塞特圖書館空調管線配置剖面透視圖

△埃克塞特圖書館構造與空調配管整合3D透視圖

△埃克塞特圖書館構造與空調配管整合3D透視圖

再看看,有多少設計師的作品經得起現場審視呢?

“照片”偷偷變“照騙”,設計圈的美圖濾鏡可用得比網紅自拍厲害多了:

空調風口草率了?P掉。

回風位置影響畫面了?P掉。

照度不夠?拉亮。

配電箱插座位置不好,顏色不對?讓它消失......

設計本該花力氣的地方花得太少,不該花力氣的工作,比如把攝影師的P圖工作拿來做,以此來掩蓋那些因為不夠用心而帶來的真實永久的紕漏和缺陷,然后再拿著“完美無缺”的作品“照騙”去領獎,去接下一個項目——不但騙了別人,也騙了自己。

△照明經過精準計算,燈具位置、形狀,照度都在一切盡在掌控中

△照明經過精準計算,燈具位置、形狀,照度都在一切盡在掌控中

△拍攝于EXETER?2018年7月

△拍攝于EXETER?2018年7月

曾經有做設計的同事評價我:你肯定控制欲很強,看你什么都要控。

我心想,這哪里是什么控制欲,只不過是工作本分罷了。

作為設計師,如果只是畫了幾張圖,就指望后續落地工作一切能自然而然“如我所愿”就太太真了。聽過無數設計師抱怨,施工隊多么不給力,設備方水平不行亂搞一氣,可是捫心自問,我們又付出多少時間和精力去整合這些系統呢?這和一個孩子拿著仙女棒指望“點石成金”又有什么差別呢?

可惜世人不懂Kahn,一般的設計師也不懂,但是如果我告訴你Renzo Piano是kahn的傳人,在美術館設計上一直延續著通過空間、結構與設備整合,創造優質的自然采光展覽環境,承襲著Kahn開創的美術館設計思維,才成為當今美術館建筑類型世界第一把交椅呢?

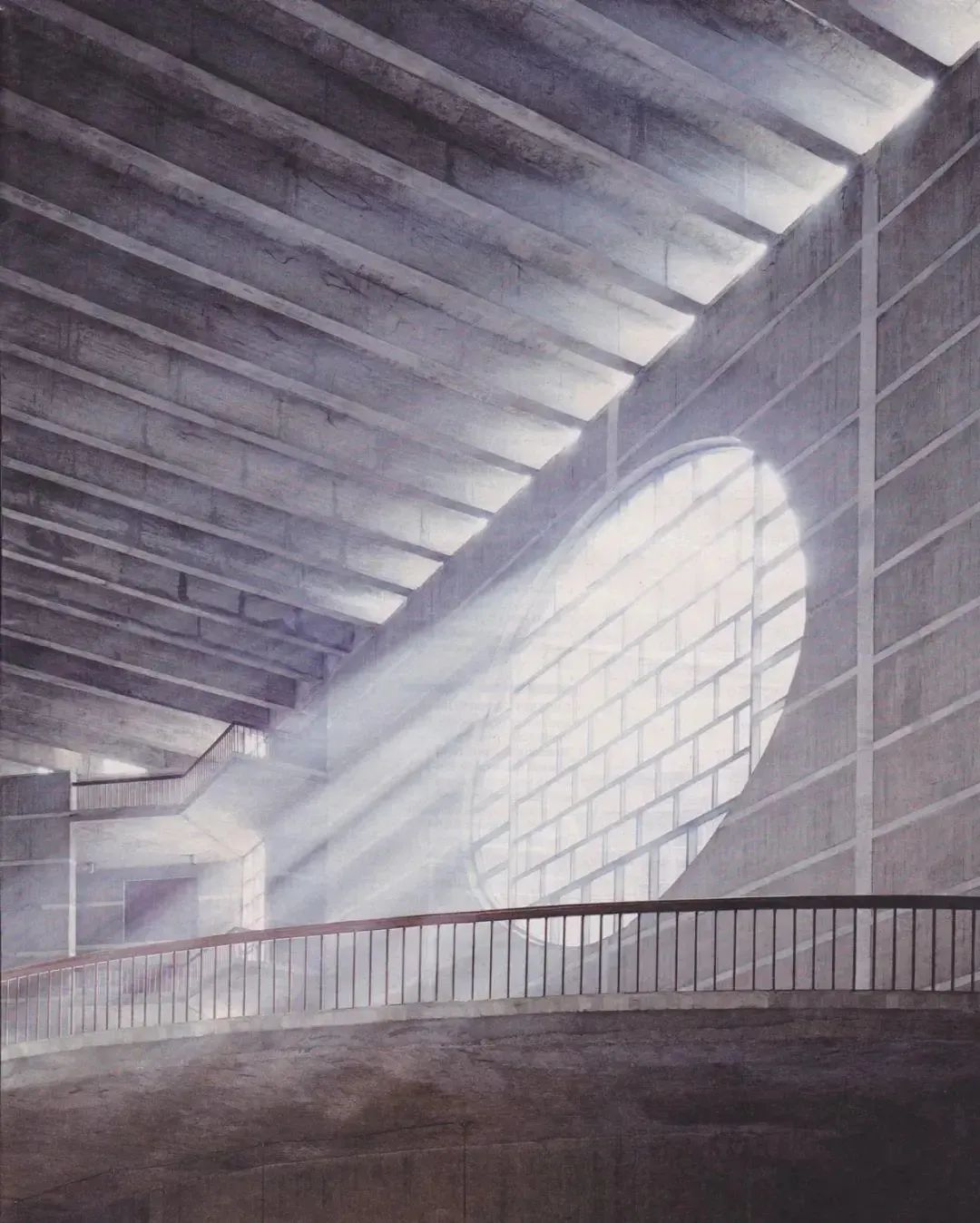

△金貝爾藝術博物館/1966—1972?Louis Kahn

△金貝爾藝術博物館/1966—1972?Louis Kahn

△梅尼爾收藏館,休斯/Renzo Piano 1987

△梅尼爾收藏館,休斯/Renzo Piano 1987

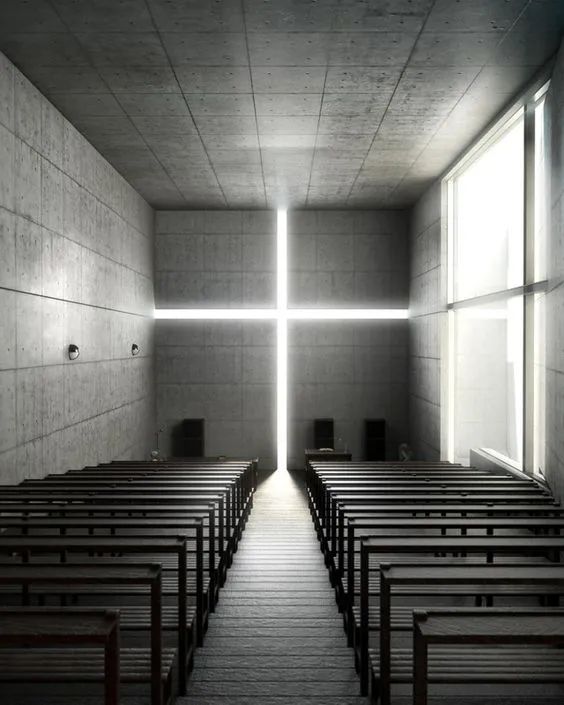

如果我再告訴你,Kahn的“影子設計之路”吸引并影響了無數追隨者,安藤忠雄的光之教堂、卒姆托的瓦爾斯溫泉和阿克塞爾舒爾特斯的火葬場呢??

這時你再回頭看看他的作品,到底何以偉大,何以永恒。

△孟加拉國 達卡國民議會大廈/ Louis Kahn 1962—1983

△孟加拉國 達卡國民議會大廈/ Louis Kahn 1962—1983

△光之教堂/ 安藤忠雄?1989

△光之教堂/ 安藤忠雄?1989

△瓦爾斯溫泉浴場(ThermeVals)/卒姆托 1996

△瓦爾斯溫泉浴場(ThermeVals)/卒姆托 1996

△鮑姆舒倫韋格火葬場/Axel Schultes?柏林 1992

△鮑姆舒倫韋格火葬場/Axel Schultes?柏林 1992

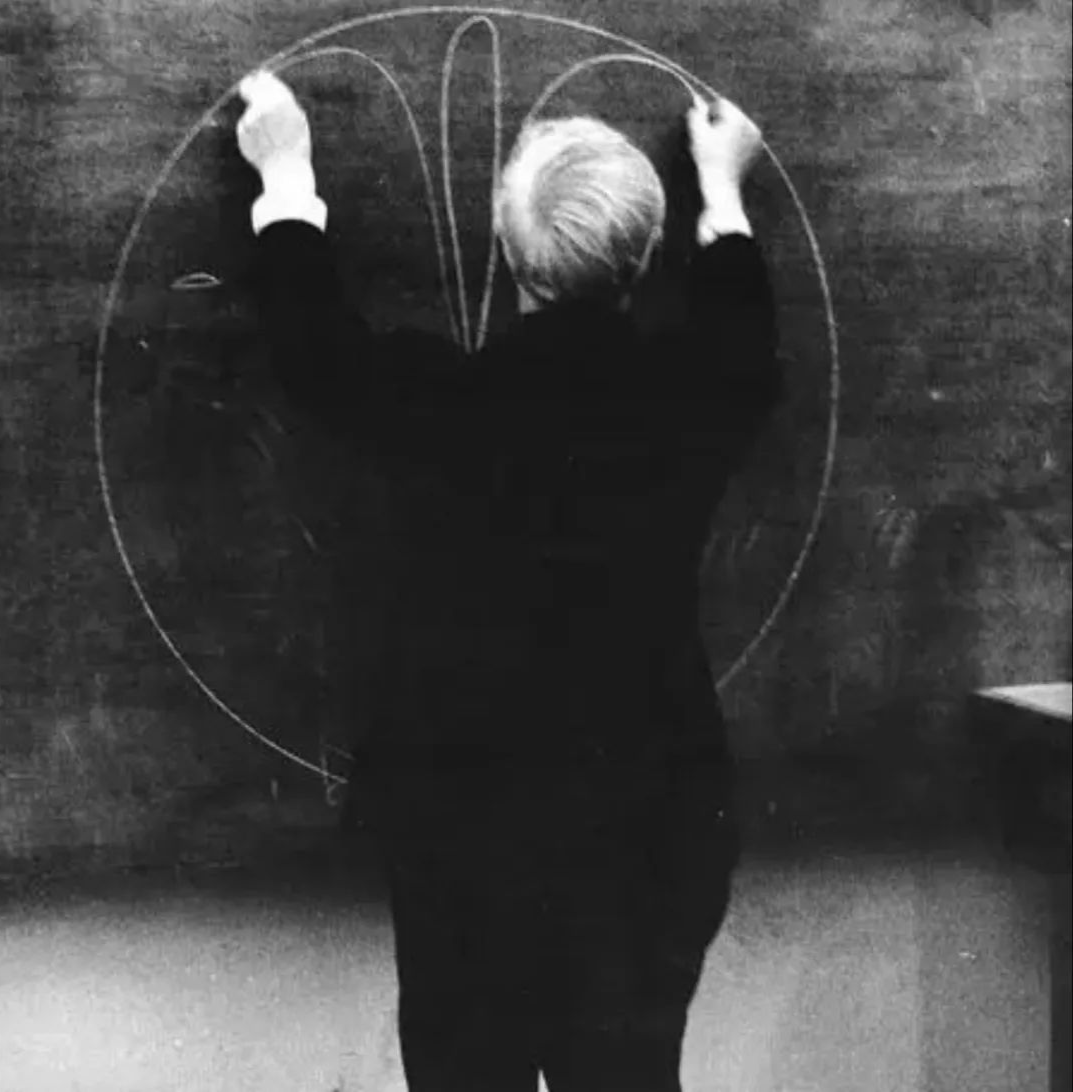

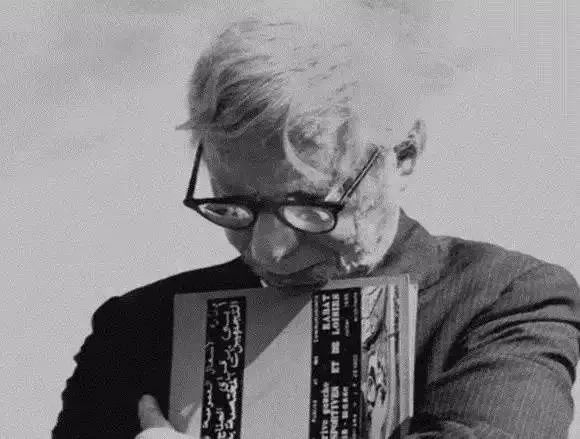

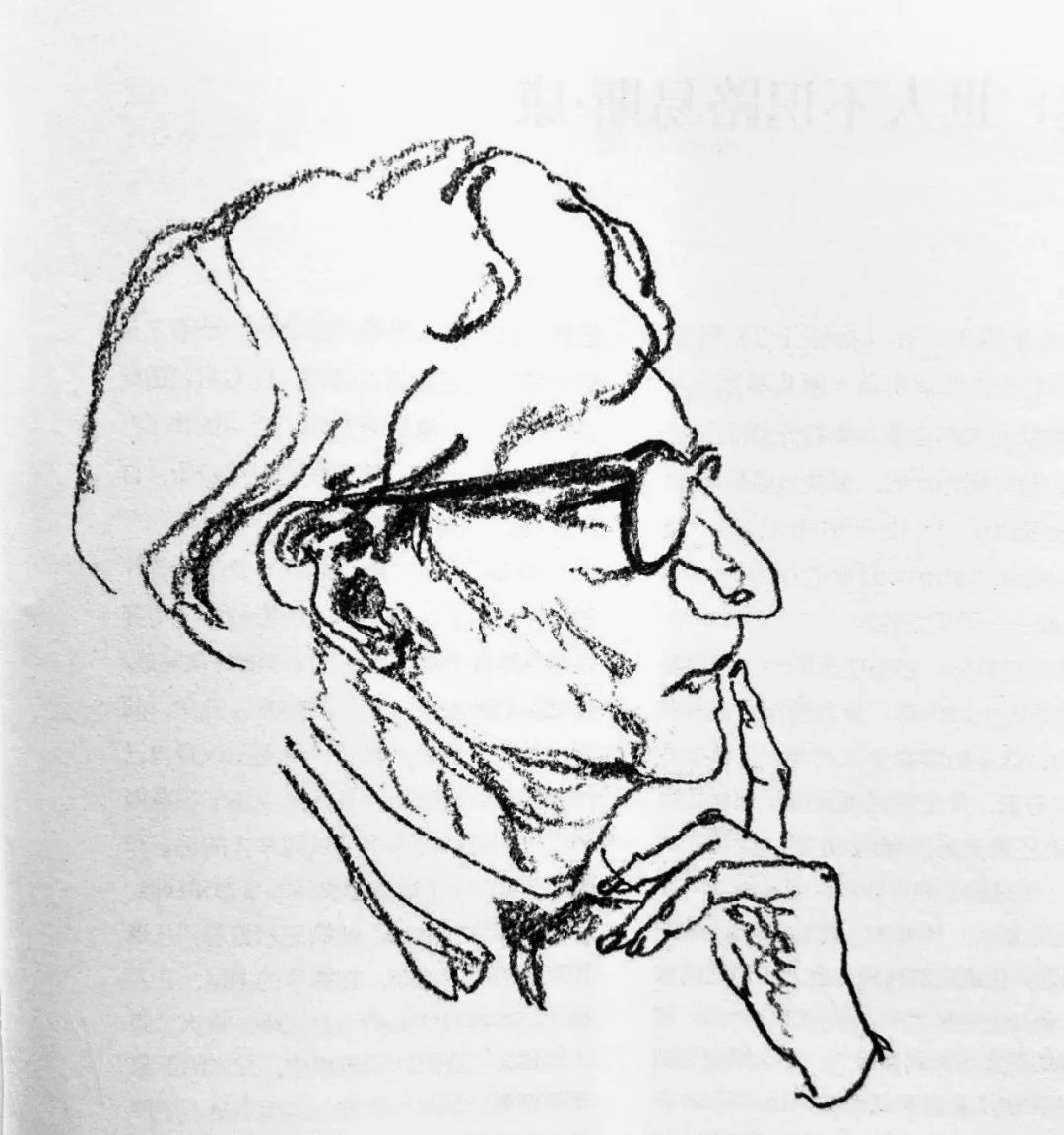

我們神色匆匆,我們急于求成,我們都想“成名趁早”,我們一個項目接著一個項目,來不及深度思考,來不及細節推敲,甚至喪失了作為設計師的本分——可看看Kahn,雖然建筑師是終生職業,但像他這么大器晚成的還是少見,五十多歲還是無名小卒,成名不久又盛年早逝,厚積薄發的巨大能量,煙花般綻放,雖然留在世上的建筑作品十分有限,然而,他卻真的留下了一些東西,令人回味無窮,那是一種艱難的思考方式。

他的建筑觀是哲學的、體驗的、抽象的、嚴酷而直達建筑本質的,他通過究其本質的思考方法來推倒概念,過程相當嚴密,每一步都非常艱苦,耗時耗力,正是因為如此,才注定他的矚目不是曇花一現的,而是經久不衰的,他的思考將一直被思考。

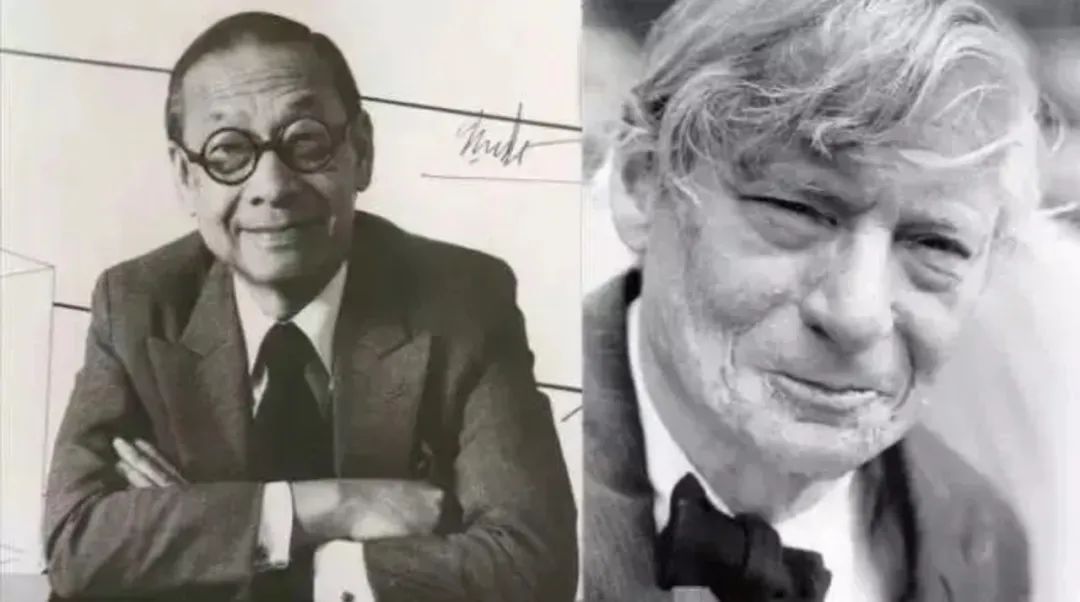

成功瀟灑如貝聿銘坦承:Kahn有三、四件代表作,要比我的五、六十棟建筑強得多。說出這樣的評價,對于一位世界著名的建筑師有多不易,這是“英雄惜英雄”的真實贊美與肯定,也許只有旗鼓相當的對手,才更加明白對方的珍貴和難得。

△貝聿銘&LOUIS?KAHN

△貝聿銘&LOUIS?KAHN

縱觀國內各行業發展進程,似乎已經陸續退出草莽時代,隨著設計公司上游大戶地產公司進入“黑鐵時代”,看起來設計的“黃金時代”似乎也一去不返,然而,危機總是與機遇并存,設計行業是B2B高端服務業,所以與投資有關。在整體狀況不佳,市場前景不明的情形下,雖然民間投資少了,但各級政府,事業單位和國企的投資多了。

另外,中國的城市建設也從高大上的機械城市向溫潤細膩的有機城市轉換,后者設計需求更為復雜,綜合性要求更高,而經濟水平到達一定的高度,和消費者體驗升級相關的設計訴求也愈演愈烈。其實,有機會面對復雜、綜合的項目,是設計師的幸事,也是這個職業被社會需要,在相當一段時間難以被人工智能替代的根本所在。有位經濟學家說:在極端情況下,只有人力資源是不可剝奪的。

我們到底應該如何看待這個職業,是渾渾噩噩的混日子打發時間;還是懷揣夢想,苦心修煉,為不遠的未來做好儲備?

欲先攻其事,必先利其器。

未來可期,我們能投資的,只有自己。

正如Kahn所說:“對那些低能的建筑師來說,建筑不過是掙錢的來源。而不象它所應該的那樣——創造美感和藝術。對我來說,建筑不是事務,而是我的宗教,我的信仰,我為人類幸福、享樂而為之獻身的事業”。

我對設計心存敬畏,愿視設計為信仰。

雖然距離Kahn遠不止十萬八千里,但愿砥礪前行,竭盡全力去一點點縮短這個遙不可及的距離,前途漫漫其修遠,但是我堅信:

“近一寸有一寸的歡喜”。

如無特別說明,圖片來自網絡

部分動圖截自《A The Third & The Seventh Production》

李楠

李楠

東方衛視《夢想改造家》特邀設計師

上海李杜設計 創始人& 設計總監

擁愛設計公益計劃 理事

倫敦藝術大學切爾西學院 室內與空間碩士

中國高級注冊室內設計師

IRIDA國際高級注冊室內設計師

國際室內設計協會(FIF)會員

中國室內裝飾協會(CIDA)高級室內設計師

中國建筑學會室內設計分會注冊設計師

設計公司

上海李杜設計創立于2009年,服務內容涵蓋商業策略、建筑景觀、室內空間、軟裝陳設、城市更新、品牌IP等。設計團隊秉承始終如一的原創理念,出類拔萃的美學素養,感同身受的客戶體驗,多元系統的空間配套,完善規范的售后服務,為客戶量身定做獨一無二的設計精品。

聯系方式

內容轉載自“李杜設計”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網