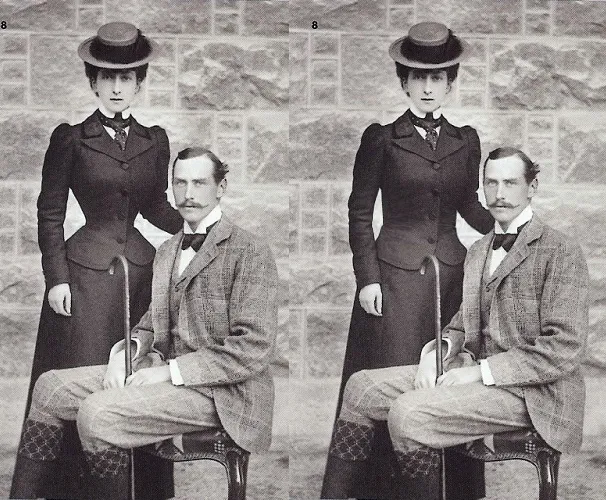

許多博主復原了一組老照片,得出結論是那些不符合人體比例,“卡戴珊式”細腰豐臀老照片很多都是P的。

圖片來源:@三口草莓

圖片來源:@三口草莓

難道19世紀就有這么高科技的P圖技術了?答案是肯定的。

- 01?-

膠片攝影如何“偷天換日”?

早在19世紀,P圖技術的功能性已經很強了,暗房技師一般是在暗房沖洗階段進行二次創作。

那個時代雖然沒有一鍵美顏,但是可以在“負片”階段用白色鉛筆打磨底片,將痘痘皺紋等缺陷涂黑不再透光,洗出來的照片就可以美美噠了。

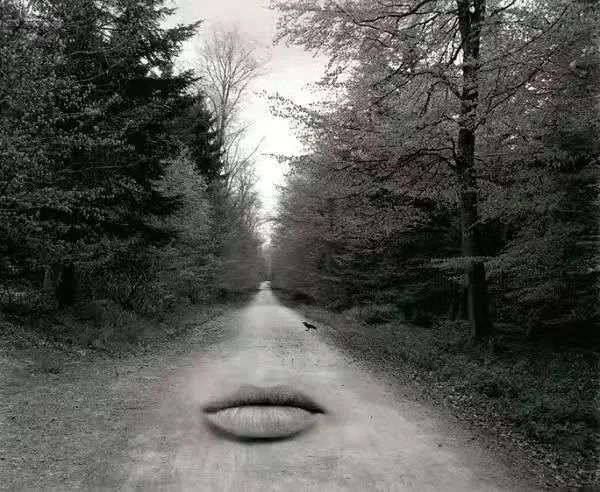

??Berdard Faucon?

??Berdard Faucon?

遮擋是暗房加工中最基本、最常用的手法。

比如在拍攝時,一張照片各個部位的曝光不一定都很完美。如果直接按照正常方式放大,那么陰影區域的細節可能難以清晰展現出來。

這時就可以在放大時,運用局部加光或減光的方法,分區域調整曝光,獲得一張曝光更完美、細節更豐富的照片。

??Alfred Hitchcock

??Alfred Hitchcock

疊放套放手法,是更高級的暗房特技,它們能把多張膠片合成到一張照片上。比如在照片上加個太陽或月亮,讓原本毫無關系的景象,出現在同一張照片上。

利用這些技法,攝影師們甚至可以“移花接木”“張冠李戴”,創造出許多現實中不存在的影像。

?杰瑞·尤斯曼

?杰瑞·尤斯曼

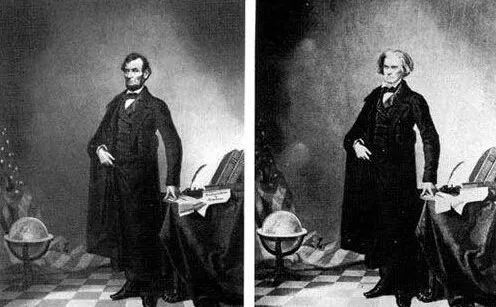

剪切拼貼技術呢現在運用也很廣,比如摳圖之類的。可以無中生有,讓沒能到場的人出現在大合照上,也可以直接換頭。

1860年左右,為了顯示出林肯的偉岸和豪邁。可憐的南方政客卡爾霍恩頭被拿掉了,直接裝上了林肯。

很多人以為彩色照片是現代工業產物,但其實早在 1842年英國人理查德·貝爾德就發明了為照片著色的技術,并申請了專利。

往往會使用水彩顏料,油畫顏料或者蠟筆來著色。

《關紫蘭肖像》王開照相館?

《關紫蘭肖像》王開照相館?

- 02?-

紀實攝影也擺拍?

暗房修片可以說是從技巧層面篡改底片,欺騙大家的好眼神兒。

但攝影技術發展以來出現的照片“造假”現象,廣義上來說可不止底片修改,還包括攝影方式“造假”。

?Jeff Wall,Mimic,1982

?Jeff Wall,Mimic,1982

也許有人總有著這樣的執念:好照片一定是用相機真實、巧妙地抓取某個瞬間,并且人們還期望這個瞬間讓人為之一震。

基于這種觀念,很多人會本能地反感一些有“造假”嫌疑的操作,這些操作包括但不限于擺拍、造景、盜圖……

其中“擺拍”在傳統紀實攝影中,和“決定性瞬間”的理念相悖,被很多人詬病。

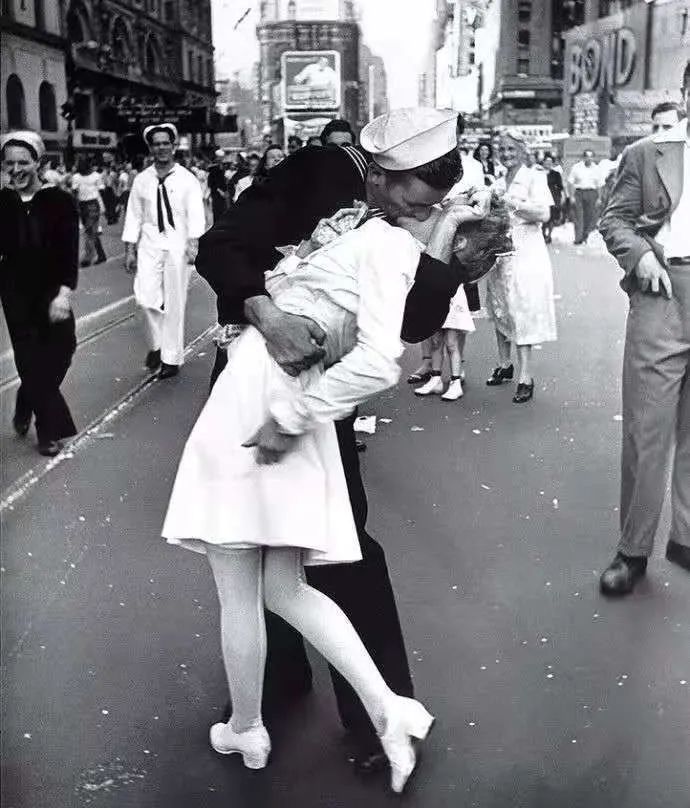

?阿爾弗雷德·艾森施泰特,《勝利之吻》

?阿爾弗雷德·艾森施泰特,《勝利之吻》

《勝利之吻》首次刊登于1945年8月27日出版的一期《生活》雜志中,并聲稱這是一幅拍攝于1945年8月15日,日本投降當天的照片。

這張水兵和護士在時代廣場街頭擁吻照,無論時間的把握及畫面的構圖均幾近完美。

但這張照片卻被人多次質疑只是擺拍的照片而非抓拍的新聞照片,其拍攝日期并非1945年8月15日的“勝利日”,而是1945年5月8日的歐洲勝利日。

實際上,糾結“擺拍”還是“抓拍”,有時候也只不過是思維上的非此即彼。

? Gustave Caillebotte ,《巴黎的街道·雨天》

? Gustave Caillebotte ,《巴黎的街道·雨天》

同樣的,“發現”、“抓拍”在很多攝影愛好者心目中,總比自導自演的“造景”有著更高的地位。

加拿大攝影師Jeff Wall很喜歡通過模仿繪畫來造景攝影,他就屬于把造景“玩”到了極致。

?Jeff Wall,?Destroyed Room, 1978

?Jeff Wall,?Destroyed Room, 1978

Eugène Delacroix,The Death of Sardanapalus, 1827

Eugène Delacroix,The Death of Sardanapalus, 1827

在拍攝這幅作品時,Jeff Wall還參考了當時的時裝店、家具店的櫥窗擺設。

有人評論他的作品像散文詩,“精心構造的人工現實、源于生活卻又經過高度提煉的虛構情節來呈現社會現實。”

以當代的鑒賞觀念來看,造景從來就不具有原罪,如果目的只是為了假造一個“看起來很真的瞬間”,那么這個造景才是拙劣的。

??Jacqui Kenny,作品來自谷歌街景截圖

??Jacqui Kenny,作品來自谷歌街景截圖

如果說上面幾種拍攝方式還能有明顯的創作初衷,那么“直接盜圖”你們能接受嗎?”

法國收藏家蘇文的創作方式是在垃圾堆里找廢棄膠卷,并從中窺視一個“藏在膠卷里的中國”。

?蘇文,《北京銀礦》

?蘇文,《北京銀礦》

是通過對垃圾回收站中底片的回收、沖印和在編輯,創造了一本通過上世紀八九十年代民間老照片的所展現的城市生活圖譜。

?蘇文,《北京銀礦》

?蘇文,《北京銀礦》

雖然在拍照層面,這些作品以定義為“盜用”,但它真正價值并不在于是否原創,而在于重新組織和編輯后產生的力量。

- 03?-

老照片,為啥做偽?

從藝術攝影層面來講,一張照片是否屬于造假,可以從創作目的來判斷,以及它是否創造了新的藝術價值。

然而從記錄事實的層面來說,篡改照片就是純粹的欺騙屬性,帶來的負面影響也難以想象。

在科技發達的現代社會,通過P圖來抹灰造謠他人不是什么新鮮手段,甚至是晚清某些達官顯貴玩剩下的了。

晚清劉成禺的《世載堂雜記》里,有一則有趣的“假照片計陷岑春煊”的故事,這大概算是近代中國最早的關于制作假照片的記載了。

在很長一段時間,攝影是一門特權。老百姓只是宣傳的受眾,他們對照片是極度的相信。

這一時期,攝影剛剛起步,人們對其的操作使用尚在摸索琢磨當中,對照片的篡改更是很少。

“誠實的照相機”,這是二十世紀二十年代的流行語。這句話要是讓下面這家報社聽到,大概會說,“大人,時代變了“。

?奧斯卡·古斯塔夫·雷蘭德,《生氣》,約1865年

?奧斯卡·古斯塔夫·雷蘭德,《生氣》,約1865年

海因說過一句很機智的話,一針見血地指出了問題的癥結所在,“照片可能不會說謊,騙子可能拍照。”

Edouard Manet, Luncheon on the Grass,1863

Edouard Manet, Luncheon on the Grass,1863

它們不是天真無邪的,也不是簡單的如鏡子般的圖像。它們是由技藝嫻熟的制作者創作、拍攝和構筑的,值得解讀、分析和解構。

出于這方面的原因,一直有人主張“照片絕不是歷史證據,它們本身也是“歷史”。

Edouard Manet, A Bar at the Folies Bergère,1882

Edouard Manet, A Bar at the Folies Bergère,1882

如果忽視了制作者背后的各種動機,使用者就有可能被嚴重誤導。由此可見,即使是那些非常直觀和貌似寫實的影像,也都需要給予闡釋。

因此,我們在使用影像資料的同時,必須把相關影像放在特定的時代背景中加以考察,兼顧某些影像背后被忽略、遮蔽和抹去的歷史秘密。

了解攝影師從事創作時期的歷史、政治、宗教等環境,對于更充分地理解一幅影像是很重要的。

內容轉載自“印客美學”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網