GMP中標的蘇博西館效果圖

GMP中標的蘇博西館效果圖

隨著蘇州城市發展,蘇州博物館2.6萬㎡的建筑面積和3600㎡的展陳面積開始顯得捉襟見肘。于是,2017年蘇州啟動蘇博西館設計的國際競賽,在一場神仙打架的評選之后,最終德國GMP贏得了競賽。蘇州博物館西館于2018年3月動工,并于2021年9月開業,展陳面積差不多是老館的4倍,作為曾經在蘇州求學5年,并在德國求學的我此次迫不及待地要去參觀這個由德國GMP設計的融匯東西方的設計。眾所周知,蘇博老館是貝大師嘔心瀝血融匯中西的作品,于是我特別想看一看德國人如何在蘇州的土地上續寫新的蘇博傳奇。

但是當我參觀完蘇博西館以后,心里稍微有點落差,相對于國博項目上的成功,感覺一向以嚴謹理性著稱的德國建筑師這次交上的答卷并不“嚴謹”,比起貝老的誠意之作,這次的西館只是差強人意。和很多在國內做設計的外國事務所一樣,并沒有深入研究中國的傳統文化,對文化的表達流于表面。

GMP設計的國家博物館改擴建,以嚴謹的比例和精妙的細節著稱

GMP設計的國家博物館改擴建,以嚴謹的比例和精妙的細節著稱

本文準備以區位,設計手法,體量,展陳空間設計,館內咖啡廳的設計以及門廳的設計幾個方面來探討新老館的異同,大家也可以比較一下貝大師和GMP在面對同樣的問題時所采取的策略的差異。

1.建筑區位

蘇博老館處在歷史街區,緊鄰拙政園和忠王府。

位置敏感,對設計的挑戰很大。做得太現代,會和周圍環境格格不入,做得太傳統,完全是個老古董,沒有創新。在這樣的背景下貝聿銘大師用“不高不大不突出,中而新,蘇而新”的概念出色地完成了設計,讓人們在參觀中感受到粉墻黛瓦的蘇州民居的氛圍。

蘇博西館處于高新區中央商務區,幾乎沒有任何設計限制,但是在蘇州這個有著悠久的建筑文化,并且有貝老的舊館作為珠玉在前,即使場地沒有限制,但是隨便做一個現代主義建筑并不是一個明智之舉。在傳統和現代的壓力下,德國GMP使用了他們擅長的網格來解決設計問題,一共十個盒子,10個25米的方形建筑和5.8米寬的“巷陌”,形成了建筑的網格體系。

蘇博西館區位

蘇博西館區位

2.建筑設計手法

蘇博老館選取了江南民居中的粉墻黛瓦,形成了獨特的而建筑形象

無論老館還是新館,都需要面對如何融匯傳統與現代的問題。蘇博老館,選取江南民居中的粉墻黛瓦,借鑒傳統園林中的布局和空間手法,利用軸線,庭院,廊和亭,組織起所有的展示空間,左中右三條軸線和旁邊的忠王府交相輝映。

貝大師是經典現代主義建筑師,原本應該是排除裝飾,但是其晚年的作品如伊斯蘭博物館,蘇博都用了一些歷史符號去裝飾建筑,比如坡屋頂,菱形窗等(加圖),有點偏向后現代主義,為的是更好的與歷史形成聯系。

蘇博老館中使用菱形窗框景

蘇博老館中使用菱形窗框景

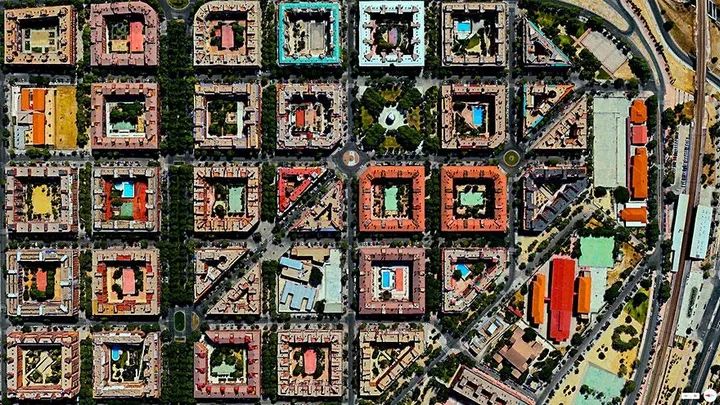

而蘇博西館主體是厚重的方盒子,而盒子中間的空隙來表達蘇州傳統的街巷空間。雖然蘇州古城有水陸雙棋盤的布局,但是僅用10個規整的盒子以及中間的空隙就能表明城市肌理了嗎?

蘇州古城水陸雙棋盤格局

蘇州古城水陸雙棋盤格局

網格是德國人做設計的時候經常使用的手法,從Ungers到Max Dudler,GMP,不僅平面上會使用網格,在立面上也會使用網格。

Max Dudler設計的作品,網格用于立面上

Max Dudler設計的作品,網格用于立面上

同時這種手法其實國內很多建筑都可以找到影子,比如汪曾祺紀念館和吳中博物館都有使用。以此來看GMP沒有深入研究蘇州城市的特點,所闡述的設計理念也有點牽強附會,和貝老的傾注心血之作相比,雖然都用的現代主義形式語言,但是前者的設計深度明顯比后者要單薄,同時作為一個擴建的新館,同時冠名于蘇博的名稱下,但從手法上和舊館基本沒有聯系,不能不說是一個敗筆。

同濟院設計的汪曾祺紀念館,同樣采用了堆疊盒子的手法

同濟院設計的汪曾祺紀念館,同樣采用了堆疊盒子的手法

3.體量

老館和西館兩者都是用化整為零的手法來消解體量,但是后者體量還是要比前者大很多,其一因為老館在歷史街區中,需要控制建筑高度,其二前者和后者的展品類型和規模都不一樣,前者主要展示精細的小展品,而后者偏向于大展品。

蘇博老館采用分散式布局,并壓低整體建筑高度,通過廊和庭院組織空間

前者中的軸線,游廊環繞著庭院,讓人感受到步移景異的傳統的氛圍,而后者感覺一個個盒子像碉堡一樣,人在中間的“巷道”圍繞盒子行走,

蘇博西館營造的“街巷”尺度遠超傳統街巷尺度,已感受不到傳統

雖然提取了街巷的原型,但是缺少傳統街巷的趣味性,比如街巷不一定筆直,行人才能下一個轉角遇到驚喜,同時蘇州的街巷尺度接近人的尺度,而這里面對的是兩側的4,5層高的高墻,所以傳統市井氛圍在這里完全不能感受到,和傳統并沒有形成共鳴,個人感覺更像歐洲的城市,一個個block,block之間是交通道路。

歐洲城市馬德里的Block街區和街道

歐洲城市馬德里的Block街區和街道

從這個角度來看,GMP用的是現代建筑的語匯,而連接詞匯的句法也是西方的,反觀貝老的蘇博老館,雖然一個個建筑用的是現代建筑的語匯,但是句法用的卻是中式的,比如軸線組織一進進的院落,游廊連接一個個小展廳。

4.展陳空間設計的對比

西館展示空間絕大多數完全人工照明,沒有引入自然光,也沒有向外的視線,在如此大的展廳里這樣設計不僅讓參觀者感到單調沉悶,同時也讓建筑的外觀像一個個堡壘一樣缺乏趣味性。相比之下老館不僅改良了傳統的坡屋頂,從展廳的上方引入自然光,對應了貝大師的那句名言“讓光線來做設計”同時借景庭院中的景色,給人完全不同的空間感受,不知為什么,蘇博老館的光線處理讓我想起了路易斯康的金貝爾美術館,那同樣是一件展廳中彌漫自然光的藝術品。

蘇博老館中通過改良傳統坡屋頂從頂部引入自然光線

5.咖啡廳的設計

蘇博老館中的喝咖啡空間

蘇博老館中的喝咖啡空間

蘇博老館嫁接了文征明的一棵紫藤,喝咖啡的空間布置在院落里,邊喝咖啡邊看著紫藤,(加圖)頗有一番市井的味道,也契合了中國傳統的院落文化,傳統民居很多都是以中間的院落作為生活的中心,比如北方的四合院,以及南方的天井式住宅,只不過院落大小不同罷了。相比之下西館的咖啡廳設計有點相形見絀,它用了一個4層通高的空間作為咖啡廳,這種夸張的紀念性的尺度過大,過空,并不適合一個咖啡廳的功能,咖啡廳更需要一種親密的空間,讓來客更加無間的溝通和交流,個人感覺GMP在設計這個建筑的時候很多功能空間沒有嚴謹地推敲尺度,同時咖啡廳相對封閉,雖然有對外地窗戶,但是和周圍的展廳沒有視線上的交流。

咖啡廳尺度(四層通高)設計不當

咖啡廳尺度(四層通高)設計不當

咖啡廳較封閉,和旁邊的展廳沒有視線交流

咖啡廳較封閉,和旁邊的展廳沒有視線交流

6.門廳的設計

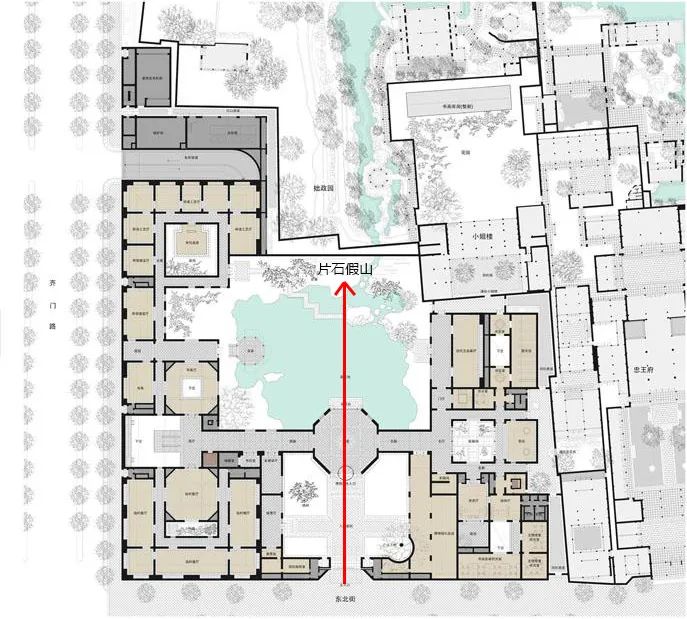

老館的門廳設計幾何感較強,和前后兩個庭院處在入口的軸線上,并直接借景后面庭院的景色,從第一個庭院就能透過門廳看到片石假山,雖然這樣不太符合中式的建筑含蓄的特點,不會這么開門見山。

此外,我覺得貝老的美秀博物館在幾何外形處理上更好,蘇博的門廳的外形設計有點抽象,不太能看出和中國傳統建筑的關聯,但瑕不掩瑜。

日本美秀美術館,貝大師借用了日本傳統古建的屋頂形式

日本美秀美術館,貝大師借用了日本傳統古建的屋頂形式

與此同時,西館的入口處于一個內凹的位置,有種引人進入的感覺,進入門廳以后,同樣是一個四層通高的紀念性空間,有零星的光線從頂上瀉下來,同時和2,3,4層的參觀者有視線上的交流,這種空間不禁讓人想起了古羅馬的萬神廟。

蘇博西館的門廳四層通高,有零星的光從頂上瀉下來

蘇博西館的門廳四層通高,有零星的光從頂上瀉下來

門廳中不同樓層間產生視線交流

門廳中不同樓層間產生視線交流

同時墻上通過開的橫向窄縫窗引入光線,減輕了外墻的重量感。但是內墻的磚塊模數好像和窄縫窗并不是十分契合,讓人有點開窗很隨意的感覺。所以我感覺西館的門廳設計還是不錯的,雖然并沒有感受到太多中式要素,但整體的氛圍和尺度感是可以的

開洞減輕實墻的厚重感,但開洞較為隨意,沒有對應整塊磚,感覺沒有模數的限制

7.尾聲

通過這次的實際參觀,我感覺西館作為一個現代主義建筑是成功的,但是它的問題是這是在蘇州,它就立不住腳了。

因為它的很多設計原型來自于西方建筑,然后設計者強行嫁接設計理念,給這個舶來品披上中式的外衣,就變成了一個中西合璧的建筑。

這其實也是很多境外設計事務所在中國做設計的時候的通病,試想一下,一個完全在異域文化種成長起來的建筑師怎么可能在短短時間內就精通中國的文化,或者放開手中其他的項目,專心研究中國的建筑文化,就為在中國做一個完美的中西合璧的設計,這是不現實的,所以最多的情況就是西式建筑披一下中式的外衣。

蘇博西館中明顯的網格體系,同構于西方的城市

蘇博西館中明顯的網格體系,同構于西方的城市

貝老雖然也是在西方成長的建筑師,他設計的也是現代建筑,相比其他西方建筑師,貝老有中國的根,所以他會花全力去研究中國建筑文化,并在蘇博的設計中走出了一個新方向,就是用中式的空間組織方式去組織現代建筑,這個也證明是成功的。

新的不一定好,舊的不一定差,只有符合語境的新或舊才是有意義的。我們不對指望西方建筑師幫助我們重塑自己的建筑文化認知,對自己文化的挖掘只有靠我們自己本土的建筑師。

本期原創 / Hao

本文經授權轉載自公眾號:一只建筑精

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網