清晰解讀二十世紀以來藝術運動的關鍵差異

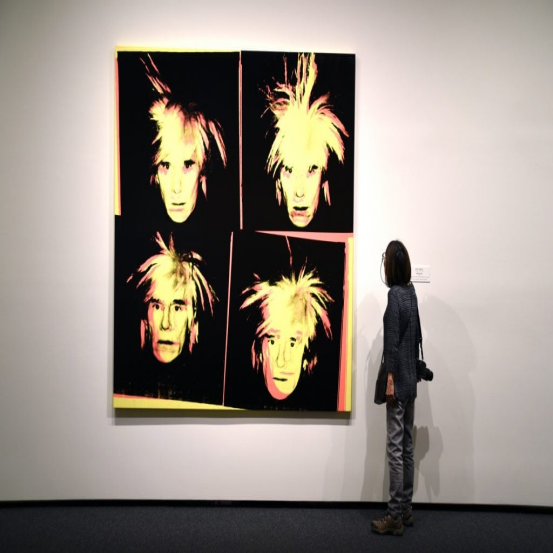

華盛頓國家廣場東館的觀眾正在欣賞安迪·沃霍爾1986年的自畫像。攝影:Robert Alexander/Getty Images。

藝術風格往往在回望中才得以確立。盡管先驅藝術家們通過宣言定義了許多特征,但一種風格只有在成為過去式、被更新更異的風格取代后,才能被完全理解——正是這些仍在演變的后來者,幫助我們更清晰地認識它們所接續的運動。

若要觀察這一復雜過程,現代藝術與當代藝術之間難以捉摸的關系便是絕佳案例。這兩個常被混用的術語實則截然不同。由于二者存在諸多相似性,最佳理解方式是將它們置于對立面——現代藝術是對古典藝術的反叛,而當代藝術則是對現代藝術的再顛覆。

仍感困惑?讓我們逐一解析。

什么是現代藝術?

藝術史學家普遍認為,現代藝術興起于19世紀末,是對[工業革命]引發的社會、文化、經濟與技術變革的回應。其中,攝影術的發明與商業化迫使畫家重新思考藝術的本質。

貝爾特·莫里索,《姐妹》(1869),華盛頓國家美術館藏。

"繪畫能做到攝影無法實現什么?"對這一問題的不同解答催生了多種現代藝術流派:印象派摒棄細節刻畫,轉而捕捉瞬間的光影本質;立體主義聚焦形式,未來主義關注動態,超現實主義探索潛意識。

畢加索,《梳妝女子》(1939),馬德里畢加索基金會授權。

這些運動或多或少地弱化了對外觀的精確再現——那已是相機的專屬領域——轉而強調藝術家對世界的個人體驗與詮釋。繪畫開始自我指涉,不僅表現主題,更探討藝術本質本身,正如英國畫家詹姆斯·惠斯勒所言"為藝術而藝術"。

什么是當代藝術?

藝術史學家難以界定現代藝術的終結與當代藝術的起點。這不僅因為風格自然演進,更因二者的斷裂遠不如[約翰·辛格·薩金特]與畢加索之間那般視覺分明。

班克西《擲花者》原作亮相米蘭中央車站"沉浸式班克西世界"展覽。攝影:Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images。

有人認為二戰動搖了人們對進步的信仰,連帶摧毀了現代主義的烏托邦理想與藝術線性發展的觀念;另一些學者則將當代藝術的萌芽定位于1960-70年代全球經濟與消費主義文化興起的時期。

杰夫·昆斯,《氣球兔(紅)》(2005-10),藝術家本人授權。

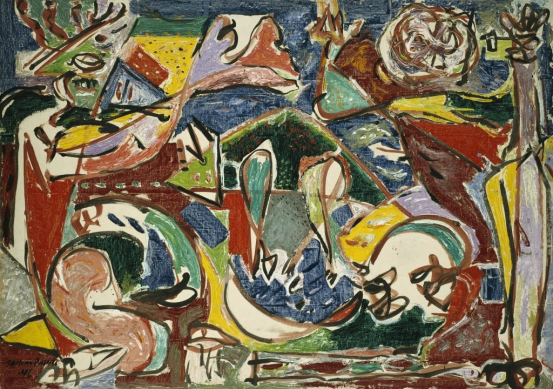

與現代藝術清晰的流派劃分不同,當代藝術(尤其是當下創作)的邊界模糊到或許只能按媒介分類:如雕塑(昆斯)、街頭藝術(班克西)、行為藝術(小野洋子)。大體可分為受精英抽象理論影響的抽象表現主義(波洛克、羅斯科),與挖掘大眾文化價值的波普藝術(沃霍爾)。

它們是否本質相同?

現代與當代藝術的共通點在于對[感知與體驗]的癡迷。無論是馬蒂斯還是波洛克的作品,焦點都不在"再現什么",而在"如何再現":藝術家的創作過程與觀者的反應機制。

馬蒂斯,《持花束的裸女》(1939),巴恩斯基金會藏。

如果說古典寫實藝術創造現實的鏡像,現代與當代藝術則解構鏡像的生成邏輯。它們不要求觀眾"相信",反而鼓勵質疑與對話。二者都致力于突破邊界——1917年人們對杜尚小便池的批判,與今日對馬爾科·埃瓦里斯蒂等挑釁者的指責如出一轍。

波洛克,《鑰匙》(1946),波洛克-克拉斯納基金會授權。

核心差異何在?

二者的分野或許比相似點更具啟示性。首先是分類難度:當代藝術拒絕標簽化,這與它所根植的后現代哲學一脈相承。更深層的差異在于創作態度——現代藝術即使戲謔如達達主義,底色仍是嚴肅的形而上追問(塞尚《大浴女》中對永恒形式的探索);當代藝術則誕生于后創傷時代,常以戲仿(卡泰蘭的香蕉)、模糊性(辛迪·舍曼的偽裝自拍)解構意義的確定性。

塞尚,《大浴女》(1898),費城藝術博物館藏。

但界限并非絕對:當代藝術同樣能以沉重態度處理身份、生態等議題。其真正特質在于主動擁抱矛盾——同一件作品中可能同時包含真誠與反諷、批判與共謀。這種復雜性在卡泰蘭的《喜劇演員》(一根膠帶固定的香蕉)中體現得淋漓盡致。

觀眾拍攝巴塞爾藝術展上卡泰蘭作品《喜劇演員》。攝影:Sarah Cascone。

最關鍵的區別在于:現代藝術相信藝術是朝向真理的線性進步,而當代藝術徹底否定了這種宏大敘事。它宣告藝術不是一場競賽,而是對競賽規則本身的拒絕。

自藝術誕生之初,革命性運動便不斷重塑其創作與認知方式。從18世紀新古典主義的優雅,到90年代英國青年藝術家的驚世之作,藝術始終在顛覆中前行。

精選文章: