隨著大型廣告集團不斷合并、重組甚至關停,一場創意人的遷徙正在悄然發生。我們邀請行業專家共同探討:為何越來越多的設計師和策略師選擇自立門戶?獨立工作室能提供哪些大廠無法給予的?

過去幾年,創意人正從大型廣告集團持續流出。當媒體聚焦于并購、裁員和AI驅動的架構調整時,一場更深層的變革正在醞釀——越來越多人選擇掙脫傳統模式,構建屬于自己的事業。

這不僅是關于冗余崗位或成本削減,更反映了創意從業者對工作方式、價值取向的集體轉變。靈活、協作、人性化的獨立工作室正在崛起,而某些行業巨頭卻疲于維持存在感。但這場遷徙的真正驅動力是什么?

對許多人而言,始于一種不滿:臃腫的集團體系已與創意工作的本質漸行漸遠。

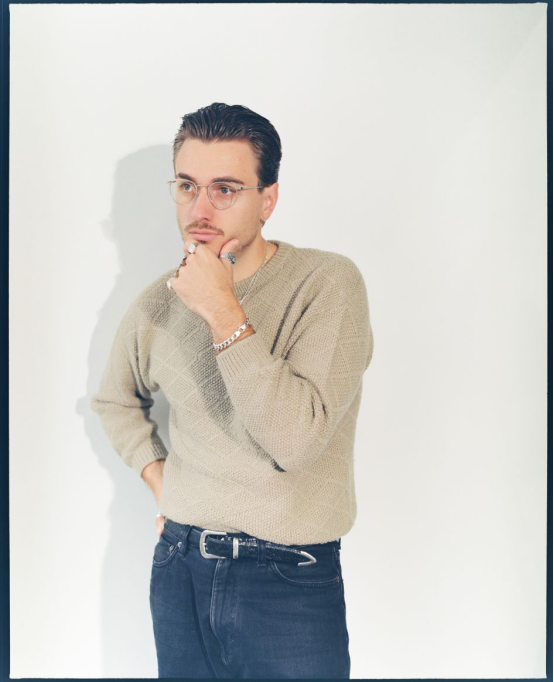

Koto悉尼工作室董事總經理Damian Borchok

大廠教給我的事

Damian Borchok如今執掌Koto悉尼工作室,但過去15年都浸淫在廣告集團體系中。他曾在朗濤(Landor)和Interbrand組建策略團隊,后聯合創立For The People公司,最終加入Koto主導亞太區擴張。回顧大廠生涯,他直言不諱:"如果要給集團企業的優先級排序,大概是:投資者第一,客戶第二,作品第三。"這種層級關系與他理想中的創意工作室格格不入。"電子表格和報告養不出偉大的創意事業。"他補充道。

類似地,Unfound Studio創始人兼創意總監Jay Topham也曾就職于全球最大設計公司之一。"我曾被頂尖人才和知名品牌項目吸引,"他說,"但自立門戶后才發現:自由度高得多。你從龐大機器中的小齒輪,變成了流程的設計者。"

這并非否定大廠價值。Blurr Bureau創始人Jessica Dimcevski坦言:"還有什么比向規模化運作的行業巨頭學習更好的起點?"但隨著時間推移,光環逐漸褪色。對她而言,策略與設計間的割裂日益明顯:"層層官僚主義下,真正服務客戶變得困難重重。"

Unfound Studio聯合創始人Jay Topham

重構創意流程

在獨立工作室,創意工作的面貌截然不同:策略與設計不再割裂,匯報不是表演藝術,時間線也不受控股集團財報周期支配。

Jessica的Blurr Bureau刻意規避了大廠的弊端。這個精簡的全球化團隊匯聚了墨爾本與紐約的50余名遠程創意人。"我們砍掉所有繁文縟節。從第一天起,策略與創意就同處一室。我們的策略師不僅寫方案,還親自操刀文案——一切皆為實用,而非作秀。"

這種目標清晰、貼近創作的狀態成為共性。Jay補充道:"即便不在自己工作室,小團隊也能讓你看清全局。"曾在Elmwood、Brand Union和朗濤任職的Richard Taylor,與伴侶Abi創立Brandon Consultants后,用靈活性取代了僵化體系。"集團偏愛公式化流程,因為這便于向客戶收費,"他指出,"但這種僵化正受質疑。客戶不再愿意為此買單。"

如今Brandon在倫敦和曼徹斯特擁有40余人團隊,服務多家快消巨頭,規模不遜集團。但Richard強調文化截然不同:"在小體系中擔任關鍵角色,遠比在大機器里當螺絲釘更能激發動力。"

Blurr Bureau創始人Jessica Dimcevski

真正的成就感何在?

離開大廠最令人震驚的發現是:工作重心已從創作轉向系統維護。

Richard回憶:"在集團里,你的價值有時仿佛與股價掛鉤。"現在,他用更實在的標準定義成功:"參與有共同愿景的小型機構,感覺完全不同。"對Jay而言,滿足感不僅在于執行好項目,更在于主動選擇機會:"尋找并爭取高影響力項目的過程本身就有意義。"

對Megha Balooni等新銳獨立創業者而言,轉型既"令人恐懼又充滿成就感"。她找到了在大廠無法觸及的創作空間:"終于能開展個人項目,探索設計語言,與價值觀契合者合作。"

Brandon Consultants聯合創始人Richard Taylor

取舍之道

盡管立場不同,多數受訪者都保留了集團生涯的某些經驗,尤其是流程管理、商業嚴謹性和團隊建設方面。"大廠擅長培養對需求、關系和細節的專注,"Richard說,"招聘時,有大廠背景的人通常基礎扎實。"

但更多習慣需要摒棄:Damian拒絕將投資者置于創意之上的層級;Jay掙脫了扼殺靈活性的僵化架構;Jessica砍掉了過度包裝的提案。"剔除浮夸形式,"她指出,"才能騰出空間做真正打動人心的作品。"

Studio Meisō創始人Megha Balooni

為何是現在?

這場變革為何在此時達到臨界點?

答案涉及結構與文化的雙重變革。經濟不確定性暴露了臃腫代理模式的脆弱;客戶需要能快速響應需求的合作伙伴;技術讓遠程協作和全球化運作不再依賴大廠光環。

但更核心的是價值觀轉變。正如Jessica所言:"客戶希望品牌扎根現實世界,作品也該如此。"Damian觀察到獨立工作室已非風險選項,而是行業引領者:"幾年前,重大品牌項目總落入幾家大廠之手。現在格局更多元,獨立工作室正在分食蛋糕。"

每一次并購、重組或裁員,都讓更多創意人開始思考:能否構建更好的可能?對許多人來說,答案就在大廠體系之外。

精選文章:

“重點是讓普通人也能擁有大膽的品味”:宜家如何將圖案帶入家居