認識一下這些藝術家,他們正在將量子場的奇異特性轉化為全新的藝術創作與觀看方式。

莉比·希尼(Libby Heaney)2024年的作品《咆哮者》(Growler)是一件玻璃雕塑,但看起來卻完全不像玻璃。盡管表面晶瑩,它卻仿佛黏稠、膠質而粘膩,從基座一側垂墜滴落。如果你碰巧戳它一下,可能會期待它是粘糊糊的。它不太像玻璃,反而更像粘液。

對希尼而言,粘液不僅僅是一種材料隱喻。它喚起了一種原始的粘稠物。她告訴我,所有多細胞生命形式都依賴于某種粘性凝膠,并引用了蘇珊娜·韋德利希(Susanne Wedlich)的《粘液的自然史》(The Natural History of Slime)。但對這位英國藝術家來說,這種粘稠物象征著更深層的東西:即被稱為“糾纏”的量子原理,一種顧名思義的反應狀態。

“我們認為自己是封閉且有邊界的,但實際上,我們正滲入他人的邊界。這關乎我們糾纏的傾向,”她在電話中說。“就個人而言,有時我覺得自己既粘滑又滿溢。”

莉比·希尼,《咆哮者》(2024)。圖片由 Gazelli Art House 提供。

量子物理長期以來一直是希尼藝術實踐的基石。這位由科學家轉型的藝術家,在她的實踐中運用量子技術,并以前沿的量子思維和感受為主導。作為量子領域的表達,她的形式流動而不固定,探索著非理性、幾乎令人迷失的敘事和景觀。即使像我此刻這樣描述她的作品,也削弱了其宏大的氣勢——它們本意就在于規避定義。

正是這種不穩定性,近年來日益吸引其他藝術家進入量子軌道。在那里,事物是非二元且不斷變化的,他們不僅找到了藝術創作的新計算工具,也找到了重新思考邊界的舞臺。正如希尼所指出的,關鍵點在于:“意識目前太有限了,”她說,“所以我認為我們必須通過具身體驗來接近量子。”

量子究竟是什么?

理解量子力學意味著深入到微觀層面,直至原子尺度。在這里,物質和光的行為方式違背了經典物理學。粒子可以遠距離糾纏、穿隧通過障礙、存在于不確定狀態,并且同時處于兩種條件。這非常奇妙。或者,正如博洛尼亞大學物理學家兼教授托馬索·卡拉羅(Tommaso Calarco)對我說的:“量子很有趣,因為它毫無邏輯可言。”

然而,盡管量子理論如此奇特,它已經產生了一些基礎概念,支撐著從量子化學到量子計算等領域。其中包括“疊加”(superposition),即粒子(或量子計算機中的量子比特)可以同時處于“開”和“關”的狀態;以及“糾纏”(entanglement),即粒子可以在空間中共享一個單一狀態。其底層是內在的隨機性,即測量量子系統時伴隨的不確定性。

要想象這一切并非易事。量子現象抗拒肉眼觀察,僅在實驗中短暫顯現。那么,如何描繪不可見之物?藝術可以兼具指導性和說明性。

“我們不可能創造出一個心理圖像。我們無法創造出符合我們關于現實和定域性基本概念的量子系統表征,”卡拉羅解釋道。“因此,我們必須對其他觀點持開放態度。藝術玩弄現實,它尤其有條件來支持量子。”

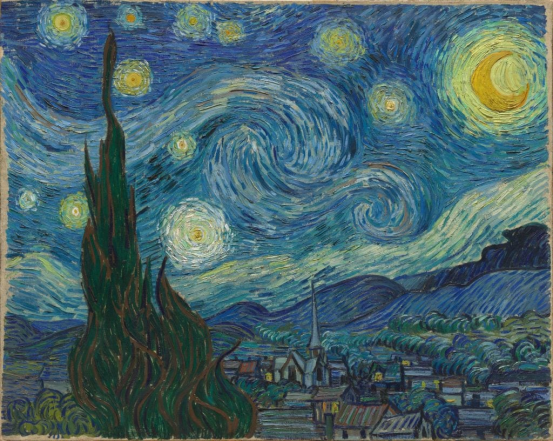

文森特·梵高,《星月夜》(1889)。紐約現代藝術博物館館藏。

事實上,在最近的一項研究中,科學家發現,演示量子流體中產生的“奇異渦旋模式”(由量子開爾文-亥姆霍茲不穩定性引發)的最簡單方法,就是指向文森特·梵高《星月夜》(1889)中漩渦狀的月亮。

2024年更早的一篇研究論文則更進一步,探索了量子如何改變現有繪畫。該項目將卡拉瓦喬(Caravaggio)、勒內·馬格利特(René Magritte)和格哈德·里希特(Gerhard Richter)的作品離散化為方格陣,然后通過量子算法重新定向。每項結果都帶有“一種驚喜的元素”,該研究的作者之一、研究員阿里安娜·克里帕(Arianna Crippa)告訴我。

“通過產生直接的、可視化的結果——例如圖像——我們與量子算法的底層機制建立了一種直觀且引人入勝的聯系,”她通過電子郵件補充道。“[該研究]強調,量子技術不僅對科學和實際應用有價值,而且也是創造性表達的強大工具。”

通過量子計算結果轉換后的卡拉瓦喬《那喀索斯》(1599)。圖片由克里帕等人提供。

藝術家們確實已經聞風而至,他們在量子領域的實驗正與NFT和生成式人工智能的興起相互碰撞。

例如,數字藝術家平達爾·范·阿爾曼(Pindar Van Arman)和凱文·阿博什(Kevin Abosch)已將量子概念注入他們的鏈上項目。詹妮弗和凱文·麥考伊(Jennifer and Kevin McCoy)2021年的生成系列作品[量子躍遷](Quantum Leap)向量子物理學致敬——同時也向首個NFT藝術品《量子》(Quantum)致敬,該作品由凱文·麥考伊于2014年鑄造。2022年,藝術雙人組“糾纏他者”(Entangled Others,由費利坎·麥科馬克(Feileacan McCormick)和索菲亞·克雷斯波(Sofia Crespo)組成)推出了[退相干描摹](Decohering Delineation),這是一個利用量子計算和人工智能來展現自然生態系統與神經網絡之間聯系的裝置。

還有雷菲克·阿納多爾(Refik Anadol)。他的[量子記憶](Quantum Memories,2020年)受澳大利亞維多利亞國家美術館委托,是一個數據雕塑,通過量子隨機性和觀眾互動處理了2億張圖像。它是在谷歌人工智能量子團隊的協助下創建的,這種合作也影響了他的其他沉浸式裝置,包括2021年的《機器幻覺——自然之夢》(Machine Hallucinations — Nature Dreams)。

雷菲克·阿納多爾《量子記憶》(2020)在2020年NGV三年展的裝置視圖。? 雷菲克·阿納多爾。圖片:Tom Ross。

(還有更多項目即將到來:群展“量子效應”(The Quantum Effect)探索量子領域的悖論,將于9月5日在威尼斯SMAC圣馬可藝術中心開幕,展出達拉·伯恩鮑姆(Dara Birnbaum)、艾莎·根澤肯(Isa Genzken)、伊利亞·赫爾扎諾夫斯基(Ilya Khrzhanovskiy)和杰夫·昆斯(Jeff Koons)的作品。藝術家兼研究員歐內斯特·埃德蒙茲(Ernest Edmonds)的個展,以其新作《量子探戈》(Quantum Tango)為核心,該作品借鑒了量子原理的不確定性,目前正在倫敦Gazelli Art House舉行。)

數字藝術顧問范妮·拉庫貝(Fanny Lakoubay)告訴我,這些藝術家“將這些深奧、抽象的系統變得直觀、可視,甚至充滿情感。你顯然不會通過閱讀藝術品描述就成為量子科學家,但你可能會帶走一個關鍵概念,或者至少改變你對現實或技術的思考方式。”

不確定的空間

盡管如此,科學家并非缺乏描述量子現象的方法。最著名的例子之一來自埃爾溫·薛定諤(Erwin Schr?dinger)和他那句著名的貓。1935年,這位物理學家提出了一個思想實驗:想象將一只貓與一小瓶毒藥一起密封在一個鋼盒里,毒藥只有通過放射性原子衰變才會釋放。在打開盒子觀察之前,該原子處于一種臨界狀態,既完好又衰變,就像貓懸在生死之間。這就是疊加態。

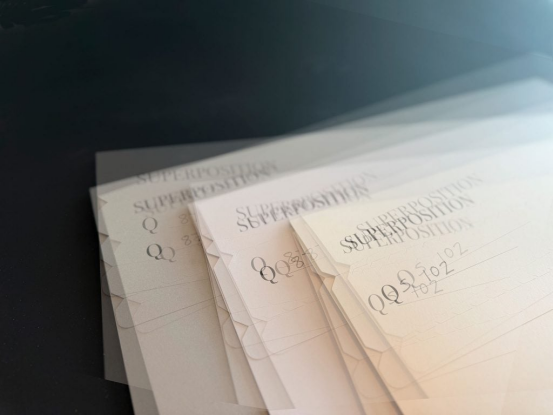

那種模糊的狀態可能超越了物理性——但對藝術家大衛·楊(David Young)則不然。他的概念作品[疊加態](Superpositions,2025年)試圖創造他所謂的“這種量子過程的有形產物”。這里的每件作品都采用一個盒子的形式,里面裝有三件作品:即由量子計算機數據生成的繪圖、對該繪圖的人工智能解讀,以及已鑄造成NFT的原始量子數據。所有這些作品在被密封進信封之前都未被觀察過,甚至其創作者也未看過。

大衛·楊,《疊加態》(2025)(細節)。圖片由大衛·楊提供。

“信封里的東西是不確定的,直到你打開它并查看,”楊在一次視頻通話中告訴我。“這迎合了這樣一種觀念:是收藏家或觀察者的行為在創造現實。這很怪異,但也充滿力量。”

這位常駐紐約的藝術家自2021年以來一直從事量子思維和計算的研究,這源于他參與NFT領域的經歷及其機器學習背景。作為非專業人士,他從獲取現成的代碼開始,然后編寫自己的程序來處理數據。他說,在此過程中,他對量子物理有了更深的理解,同時培養了對“機器產出物的感覺”。

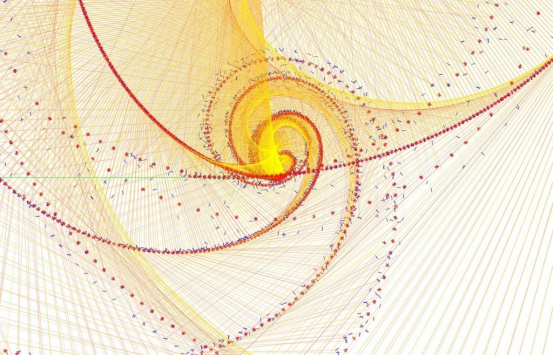

大衛·楊,《Q 12》(2021),來自“量子繪圖”系列。圖片由大衛·楊提供。

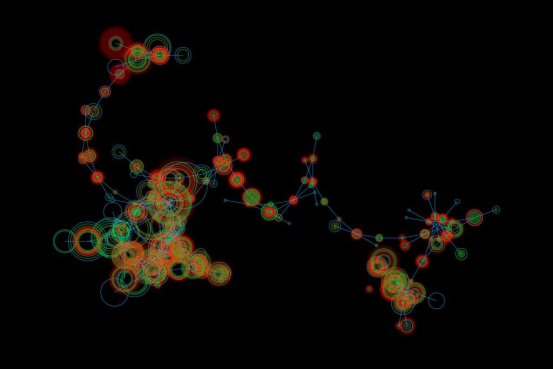

成果就是他的“量子繪圖”(Quantum Drawings,2021年–),這是一個持續進行的藝術系列,使用量子計算機產生的數據創作。它們是超凡、神秘的作品,充滿了以不可預測的方式旋轉、波動、舞蹈和演變的線條和涂鴉。同樣不可思議的是“Q-Stable”(2025年)的輸出,楊將量子測量引入Stable Diffusion的人工智能生成模型,產生了異星邏輯的生動表達。

對楊來說,這些量子項目出人意料地深入洞察了藝術以及我們的生活體驗。“存在多樣性,”他說。“存在驚喜。”例如,通過“Q-Stable”,他發現人工智能模型解讀量子數據比傳統輸入更有效——這或許暗示著“量子比我們想象的更根本地存在于我們的現實中。”

大衛·楊,《紅鼻黑貓(QS 22)》(2025),來自“Q-Stable”系列。圖片由大衛·楊提供。

“這是一種觀念,即通過藝術和美學,我們可以進行實驗,”他補充道。“它幫助我們想象替代方案,以應對我們認為周圍如此切實的現實。”

真正的隨機性

如果量子現實與經典現實有什么共同點,那就是不確定性及其孿生兄弟——隨機性。量子理論本質上是不可確定的,其真理僅以概率形式呈現。這種隨機性被巴黎藝術家塞爾日·阿(Serge Aa,又名Horomox)稱為“一種深不可測的強大力量,超脫于世,但同時可能又是其本質所在。”

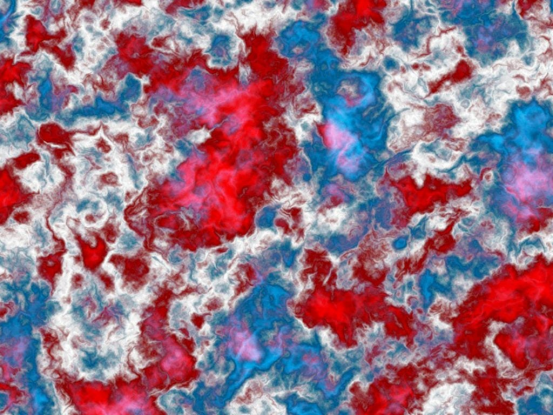

在塞爾日·阿的實踐中,隨機性占主導地位。它體現在他的[AliceBob](2024年–)系列位圖繪畫中,這些作品使用從量子隨機數生成器(QRNG)提取的數據集制作;也體現在[PinkWare](2021年)中,這是一系列基于量子算法與生物計算機對話輸出的動畫繪畫。這些項目都是藝術家所說的“防AI藝術”(AIproof art)的一部分,是真正不可預測的、混亂的模式和數據,旨在誤導機器學習算法。

塞爾日·阿,《初學者圓相訓練》(2024),五種真實隨機性來源與AI生成筆觸的時間融合。圖片由塞爾日·阿提供。

“我相信這種終極隨機性對整體創造力至關重要,尤其是在我們越來越依賴預測算法的時代,”他告訴我。

塞爾日·阿很早就接觸神經網絡,在1990年代就開始實驗,之后發現了真隨機數生成器(TRNG)。這些系統產生真隨機數,提取自不可預測的測量,包括大氣噪聲和量子現象,這與計算機程序的偽隨機性不同。他使用TRNG(包括HotBits)創作數字繪畫,在2000年代演變為對QRNG的實驗。由此產生的作品——用charged色調繪制的熔巖流、斑點和條紋的大膽掛毯——難以被解讀。

塞爾日·阿,《無線電熔巖 X18》(1997),使用HotBits和LavaRand QRNG的數字作品。圖片由塞爾日·阿提供。

藝術家對量子技術的涉獵早于他在西藏中心度過的幾年,在那里他研修了佛教哲學。這些經歷相互交融。他發現了量子與冥想實踐之間的相似之處,其中包括“不確定性和不穩定性、相對真理與絕對真理、觀察者效應以及現實虛幻的主觀本質。”

塞爾日·阿在電子郵件中反思了沙曼荼羅的儀式,其中精心創作的沙畫設計被迅速摧毀。他在自己的數字繪畫中模仿了這一行為,用QRNG輸出制作它們,然后用Photoshop中的Smudge工具將其溶解。他說,曼荼羅傳統強調秩序中的混沌,而他的作品則試圖“用人類姿態摧毀純粹的量子混沌”。這是貫穿他整個實踐的一個原則。

塞爾日·阿,《量子風馬1》(2025),向傳統西藏物件致敬的量子作品。圖片由塞爾日·阿提供。

“我喜歡放手的想法——放棄能動性以及它所能帶來的直接和即刻的體驗,”他解釋道。“有時,拋棄我們自己的思維方式、控制和自我很重要。這可能是打破二元思維、觸及其他創造力層次的唯一途徑。有什么能比非確定性的真隨機性更有效的干擾者呢?”

無定形的身體

2024年,希尼為倫敦弗里茲雕塑展(Frieze Sculpture)在攝政公園放置了一個量子賽博格(cyborg)。[Ent-(非塵世歡愉)]部分像是生物形態的藍色粘液塊,部分像是讓人聯想到量子計算機機身的金屬艙。在野外遇到這種奇怪的結構,仿佛來自量子世界的實體與我們自己的世界糾纏在了一起。恰如其分的是,這個形態看起來完全粘滑。

莉比·希尼,《Ent-(非塵世歡愉)》(2024)。圖片由Gazelli Art House和莉比·希尼提供。攝影:Deniz Guzel。

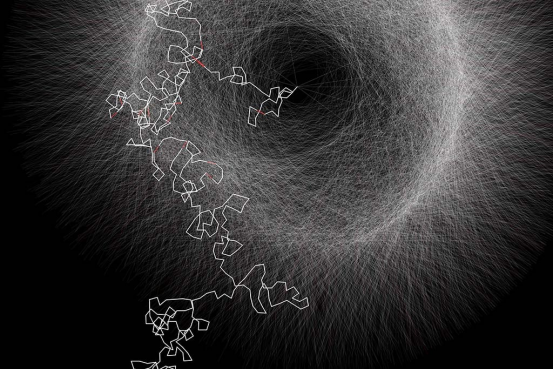

這個生物源自希尼2022年的作品[Ent-],這是一個五通道裝置,讓觀眾沉浸在對希羅尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch)《塵世樂園》(The Garden of Earthly Delights,1490–1510年)的重新想象中。在這里,花園里重新居住著超凡的生物,由藝術家定制的量子代碼賦予生命,該代碼操縱并動畫化了她創作的水彩畫。景觀從未靜止,不斷變形和重組。一切都是流動的,有意如此。

“自啟蒙運動以來,一切都被量化并賣回給我們,”她說。“量子是解構這一切的一種方式。”

對希尼來說,這其中很大一部分在于糾纏,它像一根線貫穿了她的作品主體。它存在于她的視頻裝置中,例如[slimeQore](2022年)和[slimeQrawl](2023年),這些作品用IBM的五量子比特系統數據拼接和組合而成,產生了一種奇特的模糊感,暗示了量子糾纏的復雜性。它也存在于她的水彩畫中,顏料涂在濕紙上,遵循其自身的邏輯,留下波形并滲入其他顏色的污漬。對希尼來說,水彩就是量子的。

“物質就像一個潛在性和變形的流體場,取決于它如何與其他事物相互作用或糾纏,”她說。

莉比·希尼《Ent-》(2022)在柏林Schering Stiftung的裝置視圖。攝影:Andrea Rossetti。

她目前正在為“陰影景觀”(Shadowscapes)做準備,這是一個即將舉行的新作品展,她將把量子技術應用于另一位繪畫大師J.M.W.透納(J.M.W. Turner)的作品。展覽將于10月9日在倫敦奧爾良之家畫廊(Orleans House Gallery)開幕,恰逢這位藝術家誕辰250周年,展覽核心是希尼對三幅較不知名的透納作品的重新詮釋,她挑選這些作品是因為它們描繪了“無定形的身體”,其中“人類與自然糾纏在一起”。她將揭幕一個聲音裝置、一系列二維作品以及一個使用電腦游戲軟件和量子計算構建的交互投影。

通過這些最新的委托創作,她希望將透納的畫布重新定義為“當代心理景觀”。它們容納光,但也容納陰影,兩者共存而無解。這種無限的效果被希尼稱為“量子感覺”——她的實踐持續旨在喚起同樣的感覺——即同時體驗浩瀚、分層且矛盾的情感海洋。

“量子感覺的一個例子是,你可能有這樣一種體驗:極度悲傷,懷揣悲痛,但同時也能欣賞世界之美,”她解釋道。“這是以全部復雜性、混亂性和孤獨性去感知或體驗世界,這些既在我們內心,也在我們之外。這是一切之間的糾纏。”

莉比·希尼,《心碎與魔法》(2024),基于Unity應用程序的互動VR體驗。圖片由Gazelli Art House提供。

一切, everywhere

現在,讓我們進行一些推測。疊加和糾纏等量子概念是真實且可測量的,是該領域的核心——但它們也打開了想象的大門。一個量子系統可以在疊加中容納許多結果,但如果這種狀態向外輻射到平行現實呢?如果在我們宇宙的每個分岔點,都分裂成無數其他宇宙呢?

這就是量子力學多世界詮釋(Many-Worlds Interpretation)的推測,它幫助普及了現代多元宇宙的概念。這一概念激發了科幻領域:它出現在動畫系列《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)、漫威電影宇宙(從電視劇《洛基》到第二部《奇異博士》電影)、DC多元宇宙系列漫畫,以及尼爾·蓋曼(Neil Gaiman)和朋友們創作的《Interworld》奇幻小說中。

最引人注目的是,奧斯卡獲獎電影《瞬息全宇宙》(Everything, Everywhere, All at Once,2022年)利用穿越多元宇宙的概念作為鏡頭,來審視聯系與自我。“一切都只是粒子在振動疊加中的隨機重排,”電影中的一個角色告訴我們。“你無處不在。”

大衛·楊,《Q 453》(2022),來自“量子繪圖:多元宇宙地圖”系列。圖片由大衛·楊提供。

當然,藝術家們也難以抗拒多元宇宙的誘惑。楊在“多元宇宙地圖”(Multiverse Maps,2022年–)中探索了這一推測,這些是對從糾纏量子比特提取的量子數據的可視化,理論上這些量子比特通過時空蟲洞相連。通過“Q-Stable”,他更進一步,提出一個用量子數據喂養的人工智能可能窺見到“陌生的現實”。

“也許這些機器運行是因為它們與其他宇宙中的其他自身實例在協作,”他說。“也許當它們做出選擇時,就存在宇宙分裂的概念。”

阿納多爾的《量子記憶》假設了宇宙結構中的類似裂縫。在該作品于2020年NGV三年展首映前的一段視頻中,他沉思道:“如果人工智能能夠審視這種[量子力學的]復雜性,也許它能看到一個替代現實,而這里的推測是,那個替代現實會是什么樣子。”

那么,一個替代現實是否準備好接收來自我們宇宙的郵件呢?這就是塞爾日·阿的PostPost(2024年)項目的構想。一個轉變為參與性作品的思想實驗,它邀請參與者在明信片上寫下簡短信息,這些信息與處理過的QRNG輸出配對。然后通過藝術家所謂的“多世界私人網絡”(Many-Worlds Private Network)作為推測性傳輸發送到一個平行宇宙。藝術家以狡黠的輕描淡寫稱之為“一種郵局”。

塞爾日·阿,《PostPost 明信片 3》(2024)。圖片由塞爾日·阿提供。

我們的量子明天

回到我們的宇宙,量子藝術將帶我們走向何方?

拉庫貝一直熱切關注量子藝術領域的發展,她認為這種形式目前仍屬于小眾。但她對其發展軌跡看到了真正的希望。“它可能暫時會保持低調,但隨著量子計算在主流對話和商業應用中變得越來越普遍,我希望量子藝術能作為一個反思的空間出現,”她說。“如果有一項技術能推動我們擁抱未知,那就是量子。”

位于柏林的LAS藝術基金會則樂觀得多。該組織——委托創作了希尼的Ent-和勞爾·普羅沃斯特(Laure Prouvost)近期的量子藝術裝置《我們感受到一顆恒星正在死亡》(We Felt a Star Dying,2025年)——正處于其為期三年的“量子傳感計劃”(Quantum Sensing Initiative)之中,該計劃探索量子技術的興起。作為該計劃的一部分,它正在籌備另外兩個大型展覽,以及一個以量子為主題的研討會,邀請藝術家和物理學家參加,將于10月25日舉行。

勞爾·普羅沃斯特《我們感受到一顆恒星正在死亡》(2025)在柏林Kraftwerk的裝置視圖。由LAS藝術基金會委托,OGR都靈聯合委托。? 2025 勞爾·普羅沃斯特。圖片:Andrea Rossetti ? VG Bild-Kunst, Bonn 2025。

“量子正在改變我們理解和看待世界的方式,”LAS的首席執行官貝蒂娜·卡梅斯(Bettina Kames)在一次視頻通話中告訴我。“這是一場如此深刻的范式轉變,需要你360度全方位地擁抱它。這對人類意味著什么?這對藝術意味著什么?”

卡梅斯將該基金會的努力描述為教育性的,旨在讓“這些非常復雜、難以理解的主題為廣大觀眾所接受”。

量子確實是一杯令人興奮的混合物。它提供了可能性,但也帶來了張力。正如希尼在她的[QX]系列中所警告的,大型科技公司正準備利用它并將其商品化;該領域本身正在向量子霸權等里程碑邁進,并有可能削弱當今的密碼學。

但我交談過的藝術家們強調,他們的作品應該以視覺和本能的方式體驗,不需要高級的技術知識。例如,楊認為他的實踐功能如同一個“特洛伊木馬”,將量子引入。“這更是一種體驗式的方法,”他解釋道。“我希望這是一種方式,讓人們能夠培養他們自己的直覺、觀點和對這項技術的感覺。”

大衛·楊,《Q 303》(2022),來自“量子繪圖:多元宇宙地圖”系列。圖片由大衛·楊提供。

塞爾日·阿認為“欣賞我作品的最佳方式就是按它們本來的樣子觀看”,不需要解釋、期望甚至描述。“沒有人知道魔力從何開始,何時結束,”他補充道。這種情緒與希尼相呼應,她避免過度解釋她藝術的技術細節:“那會破壞魔力。”

他們共同訴諸魔法或許并非偶然——對于一種指向無形和不可知事物的形式來說,這很恰當。在一個充滿二元對立和條條框框的世界里,量子藝術堅持一種不可還原的奇異性。這是對驚奇的一種激進主張。

“如果它真的是量子的,”希尼說,“它就不應該看起來像我們以前見過的任何東西。”

精選文章: