“跳舞吧,跳舞……否則我們將迷失。” ——?皮娜·鮑什(Pina Bausch)?這句常被引用的名言不僅道出了舞動的迫切性,更揭示出運動本身呈現空間的能力。在她的編舞中,空間從來不是中立的背景,而是伙伴、障礙與記憶。地面傾斜、椅子堆積、墻壁壓抑或釋放——這些都是建筑性的情境,通過身體被搬上舞臺并予以質疑。鮑什所揭示的——也是建筑常常遺忘的——是空間不僅是被建造的,更是被“演繹”出來的。她的作品邀請建筑師不僅思考材料與形式,還要思考姿態、關系與節奏。這暗示著建筑與舞蹈一樣,最終關乎我們如何居住、建構并為所經空間注入情感。

歷史上,建筑與舞蹈一直并行發展,通過身體在時空中的定位塑造人類體驗。從古典神廟中儀式化的編排,到巴洛克宮殿的軸線邏輯,建成空間始終隱含著運動。包豪斯(Bauhaus)將這一點推向更深,奧斯卡·施萊默的《三元芭蕾》將空間視覺化為身體的幾何延伸。這不僅是布景,更是動態化的空間思考。20世紀,編舞家如威廉·福賽斯(William Forsythe)和安妮·特蕾莎·德·基爾斯梅克(Anne Teresa De Keersmaeker)將建筑的限制融入他們的舞譜,而建筑師如史蒂文·霍爾(Steven Holl)、迪勒·斯科菲迪奧+倫弗羅(Diller Scofidio + Renfro)和伊東豐雄(Toyo Ito)則設計出如空間序列般展開的建筑,邀請移動、漂移與延遲。

英國國家芭蕾舞團 / Glenn Howells Architects。圖片 ? Hufton + Crow

這種共享的語言不僅是形式或美學上的,更是概念性的。建筑與舞蹈都關注關系:身體與地面、內部與外部、自我與集體之間。理論家如莫里斯·梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)、亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)和蘇珊·利·福斯特(Susan Leigh Foster)都曾闡釋空間不僅是被占據的,更是通過運動、節奏與感知被生產出來的。今天,當建筑面臨生態、參與和具身性等迫切問題時,重新審視舞蹈這一批判性的對話者,開辟了新的路徑。為空間編舞,就是將建筑構想為一個事件——具有時間性、表演性與響應性,能夠策劃相遇,而不僅僅是容納它們。

運動的建筑

建筑與舞蹈之間的聯系并非近期發明,而是一個歷史延續體,根植于身體在空間中的組織。自古至今,建筑一直受身體測量與象征性運動的指導。維特魯威將人體置于空間比例的中心,提出建筑如身體,遵循平衡與和諧的系統。這一理想持續至文藝復興時期,當時阿爾伯蒂和帕拉第奧等建筑師試圖將身體秩序轉化為幾何的清晰性。列奧納多·達·芬奇的《維特魯威人》是這種對齊的典范:這幅畫不僅闡釋比例,更演繹了它——一個四肢伸展的人體暗示著空間的延伸、張力與對稱。與此同時,文藝復興時期的舞蹈將類似的理想形式化:編碼化的手勢、節奏與地面圖案在旨在反映等級與秩序的空間中展開。

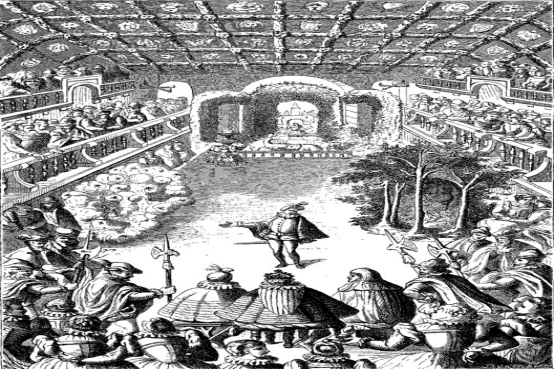

但建筑中的運動從未局限于理想比例或抽象圖紙。建成空間始終通過儀式、行進與空間序列來引導和呈現身體運動。從希臘神廟的柱廊到巴洛克教堂與宮殿的軸線對齊,建筑形式編排著身體如何進入、暫停、轉向與前進。在凡爾賽宮,建筑與舞蹈融合為政治景觀的工具。路易十四,“太陽王”,以在芭蕾舞中表演而聞名,并將他的宮殿建造成一個權力劇場,其中花園、畫廊與儀式廳既引導視線也指引步伐。宮殿成為舞臺,其居住者則是在嚴格腳本化的出場制度中被編排的演員。這里的建筑不僅是運動的容器;它編碼了運動本身。

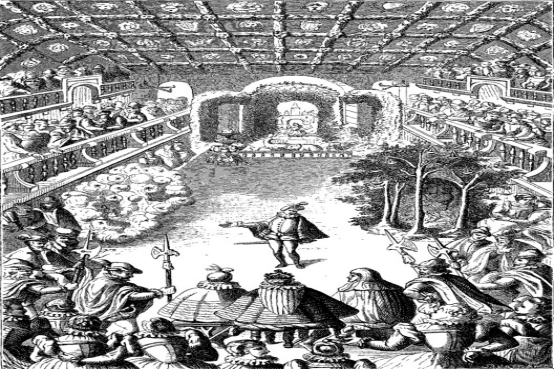

亨利三世及其宮廷在盧浮宮畫廊觀看芭蕾表演的描繪。圖片 via Wikimedia,公共領域

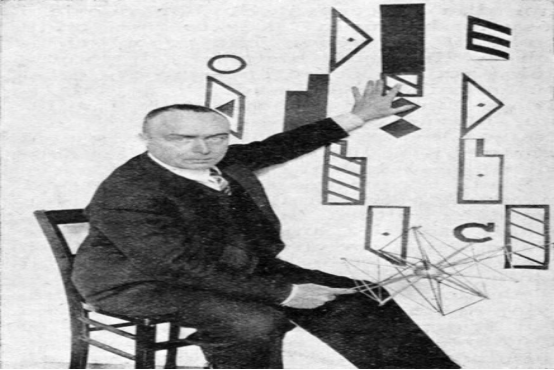

這些編舞邏輯并未隨著現代主義的出現而消失——它們被重新闡述。勒·柯布西耶的建筑漫步引入了一種基于身體運動的空間戲劇理論,主張建筑應作為一系列 orchestrated 的視野與節奏被體驗。與此同時,現代舞開始拒絕古典芭蕾的僵化,擁抱落地性、呼吸與即興作為表達工具。編舞家如魯道夫·拉班(Rudolf Laban)和瑪麗·魏格曼(Mary Wigman)發展了深度契合空間的運動理論:拉班的“動力球”(kinesphere)提供了一個根植于軸線、延伸與定向的空間模型,而魏格曼的表現主義表演則涉及光線、重力與不對稱——這些元素在早期現代主義建筑的技術構造中得到了呼應。

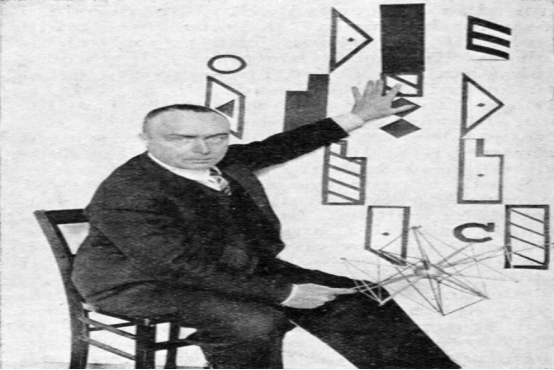

魯道夫·馮·拉班與其拉班舞譜符號。圖片 via Wikipedia,公共領域

這種對空間的共同重新思考在設計中找到建成形式,例如密斯·凡·德·羅(Mies van der Rohe)的圖根哈特別墅,其中開放平面如同舞臺般運作,讓居住者的身體通過運動界定空間邊界。同樣,阿爾瓦·阿爾托(Alvar Aalto)的維普里圖書館引入波浪形天花板與流動的動線,以微妙的線索引導運動——這本身就是一種空間編舞。包豪斯藝術家使這些聯系變得明確:奧斯卡·施萊默的《三元芭蕾》將包豪斯精神轉化為表演,融合幾何服裝、模塊化布景與抽象姿態。對施萊默而言,舞臺是一個建筑構造,身體是一個設計元素——這些想法與學校整合藝術、運動與空間形式的理念并行。

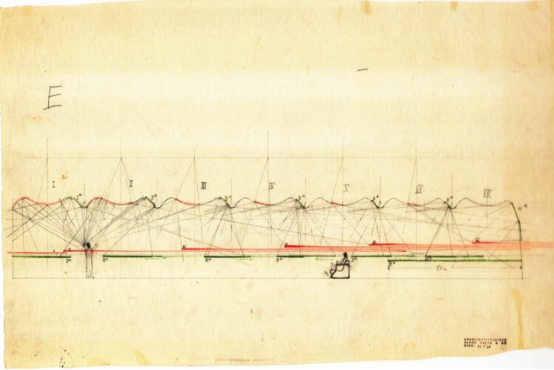

維普里圖書館,阿爾瓦·阿爾托,演講廳的聲學草圖。圖片

這些交叉滋養不僅是風格上的。它們反映了兩個學科之間更深層次的對齊,即在工業化之后尋求重新定義人類體驗。當建筑師尋求基于功能與流動的新空間秩序時,編舞家研究身體如何在結構化環境中既自主又響應。兩個學科都拋棄裝飾追求過程,拋棄對稱追求張力,拋棄等級追求關系組合——產生優先考慮體驗而非再現、運動而非紀念性的空間與表演。如此,建筑與舞蹈都從再現形式演變為體驗實踐——不僅構建空間與舞臺,更構建在世界中存在與移動的新方式。

理論共鳴

建筑與舞蹈的融合不僅是歷史的或實踐的——它也是概念的。在核心上,兩個學科都努力解決空間如何被生活、感知和體現。身體不是空間的被動居住者,而是其度量與媒介。現象學,尤其是莫里斯·梅洛-龐蒂的工作,為理解這一點提供了一個基礎視角。在《知覺現象學》中,梅洛-龐蒂強調?corps vécu?—— 生活身體 —— 作為所有空間體驗展開的場所。在他看來,空間不是抽象的或幾何的,而是通過運動、定向與觸覺關系被感知的。我們并非從遠處觀察空間;我們居住其中,導航其中,通過它延伸自己。

由 NOWNESS 提供

這種對空間的具身理解與建筑和舞蹈產生深刻共鳴。對芬蘭建筑師尤哈尼·帕拉斯馬(Juhani Pallasmaa)而言,梅洛-龐蒂的思想強調了純粹視覺設計文化的局限性。在《皮膚之眼》中,他批判了現代建筑的眼球中心主義,并呼吁一種多感官的設計方法——一種涉及觸覺、聲音、重力甚至氣味的方法。舞蹈出于必要,早已在這一擴展領域中運作:它是一種時間藝術,關乎呼吸與摩擦、重量與皮膚,根植于身體在場。帕拉斯馬的“共情想象”概念——即帶著對身體情感與本體感覺維度的意識進行設計的能力——與編舞家通過直覺、阻力與感覺進行創作的方式相呼應。

另一個關鍵的橋梁是亨利·列斐伏爾的《節奏分析》。在這部后期著作中,列斐伏爾提出空間不是容器,而是節奏的產物:身體的、社會的、城市的、行星的。他將城市描述為多節奏環境,其中重復與差異結構著日常生活——行人的步伐、光線的循環、交通的節奏。這些見解不僅在建筑與城市研究中具有影響力,在編舞中也是如此。

法恩斯沃斯住宅中的編舞表演,探索密斯·凡·德·羅作品中的“酷兒空間”。圖片 ? Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

從另一個方向,舞蹈理論家蘇珊·利·福斯特引入了“編舞想象”的概念——即運動通過意圖、關系與注意力建構空間。在這個意義上,編舞不僅是對空間的響應,更是對空間的生產。舞者的身體勾勒出路徑、方向、親近——將空虛變為場地。這一想法將空間重新定義為共同創造的、關系性的與偶然的。建筑,當以編舞的方式接近時,同樣成為對運動的邀請,而非秩序的強加。

與此相關的是動覺(kinesthesia)的概念——對身體運動與位置的感知——這對舞者和為身體體驗設計的人都至關重要。學者如艾琳·曼寧(Erin Manning)強調運動不是在空間中發生的事情,而是制造空間的東西。她在《關系景觀》(Relationscapes)中的工作將舞蹈與建筑定位為“事件性”生成的同盟實踐——持續的、情境化的與涌現的。

法恩斯沃斯住宅中的編舞表演,探索密斯·凡·德·羅作品中的“酷兒空間”。圖片 ? Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

together, 這些理論視角——現象學、節奏分析、編舞想象、動覺——闡明了建筑思維從靜態形式到具身事件的轉變。它們邀請建筑師不再以物體與邊界思考,而是以流動、相遇與時間性思考。它們也讓舞蹈不僅被視為表演,更被視為空間研究——一種探索人類如何居住并塑造他們所經環境的方式。

這一視角超越了學科界限。如果建筑與舞蹈在空間的生活體驗上共享一個共同的概念基礎,那么它們也在如何質疑和重新配置空間上相交。舞蹈,特別是在其當代與特定場域的形式中,常常作為一種批判性的空間實踐出現,挑戰著可見性、 access 與占據的政治。

崔莎·布朗在惠特尼博物館的表演。圖片 ? Robert Kilman via Flickr,CC BY-NC-SA 2.0

編舞家如崔莎·布朗(Trisha Brown)將城市本身作為材料。她的《屋頂舞》(1971年)在紐約SoHo的屋頂上表演,通過鏡像手勢重新定向城市景觀,將垂直分隔轉化為視覺與編舞連接的線條。表演將天際線激活為一個編舞接力——舞者從遠處模仿彼此的動作,在建筑與空氣之間追蹤無形的路徑。這些屋頂傳輸與后工業建筑干預產生共鳴,后者暴露結構、 access 與虛空。人們可以將其與史蒂文·霍爾的藝術與建筑商店front相提并論,其中旋轉面板與開放立面模糊了內外邊界,邀請了一種與布朗的空間邏輯不無相似的城市編舞。

《屋頂舞》,崔莎·布朗舞團。圖片 ? C-Monster via Flickr,CC BY-NC 2.0

同樣,澤維爾·勒魯瓦(Xavier Le Roy)的《回顧》在機構建筑中消解了觀看者與表演者之間的分離,邀請觀眾穿行于表演檔案片段的慢速舞者中,將博物館變為互動與相互認可的空間。這類似于當代博物館的開放白墻,如SANAA的新博物館或安藤忠雄的直島當代藝術博物館;它們放大運動,吸收持續時間,并呈現可見性。就像勒魯瓦使用這些空間揭示了白立方本身潛在的表演性。

通過以不同方式占據空間,這些項目表明身體的編舞可以暴露、居住并轉化建筑條件——不是通過改變形式,而是通過轉變意義。在這個意義上,舞蹈成為一種節奏分析形式,通過姿態與在場對空間進行反測繪。建筑則被挑戰不再作為物體回應,而是作為框架、門檻與可能性回應。

新博物館 / SANAA。圖片 ? Laurian Ghinitoiu

運動中的項目 / 當建筑移動時

近幾十年來,當代舞蹈日益超越劇院,通過將建成空間變為探究、張力與轉化的場所來挑戰建筑的邊界。建筑不再充當被動的布景,而是成為編舞研究的材料本身,一個被居住、重讀或重新配置的系統。

在《Built to Last》中,梅格·斯圖爾特將身體與巨大、惰性的建筑元素并置。表演中緩慢的、抵抗性的對抗質量的運動,讓人想起彼得·卒姆托(Peter Zumthor)的布魯登·克勞斯田野教堂的空間強度,其中厚實的內向墻壁創造了一種身體的、幾乎加壓的圍合。斯圖爾特的編舞,如卒姆托的建筑,不是通過空間中的運動,而是通過空間作用于身體來 engagement 身體。

布魯登·克勞斯田野教堂 / 彼得·卒姆托。圖片 ? Aldo Amoretti

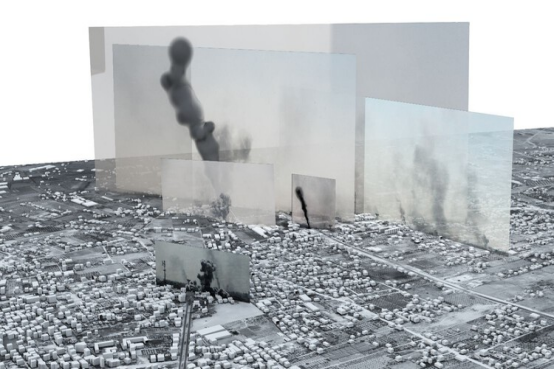

同樣,當代編舞家與空間實踐者通過具身在場 reclaim 了約束性建筑。藝術家如拉·里博特(La Ribot)在機構廢墟或有爭議的場所 staging 表演,使用緩慢、裸露與重復來 destabilize 建成環境的權威。與此同時,建筑團體如法證建筑(Forensic Architecture)將空間基礎設施作為表演性設備 engagement,通過批判性測繪與情境干預 subverting 邊界、檢查點與監視系統。在兩個領域中,身體并不逃避建筑,而是面對它, precisely 在運動受限的地方追蹤新的能動性線條。

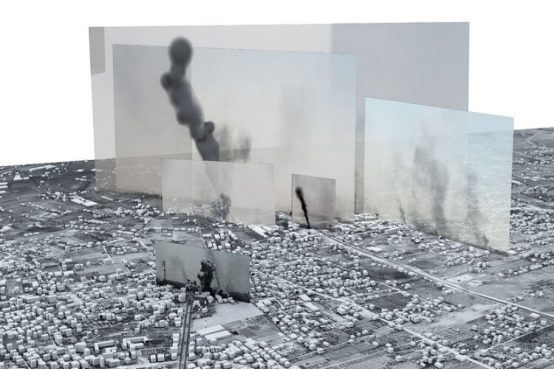

拉法、加沙轟炸的3D模型描繪。圖片由法證建筑提供

建筑已開始回應。一些建筑師如今以編舞的開放性進行設計,如安妮·霍爾托普(Anne Holtrop)的巴林館,其中靜態的外殼作為一個空間命題工作——其澆筑的墻壁彎曲與錯位,促使身體偏離、觸摸與暫停。其內部成為一個響應性的即興舞臺。這些融合表明舞蹈不再只是建筑的使用者,而是空間智能的生產者。通過使身體與空間處于摩擦中——通過緩慢、重量、重復或漂移——舞蹈提出了理解建筑的新方式。它揭示空間是被生活的、多孔的和有爭議的。

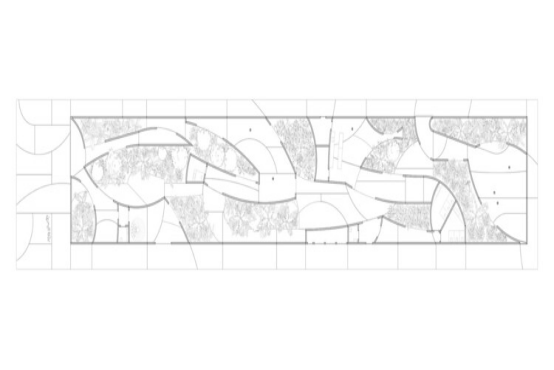

巴林館,Studio Anne Holtrop,平面圖。圖片

那么,為空間編舞,就是為關系而非控制設計。就是將建筑視為一個開放系統,對時間、身體與變化響應。在這一擴展領域中,建筑師不再是靜態形式的制造者,更是條件的作曲者、相遇的促進者。舞蹈在此背景下不止是隱喻。它為建筑提供了不同的思考工具:節奏而非重復,即興而非永久,關注而非權威。它將身體——及其脆弱性、能動性與政治——重新引入空間想象的核心。

隨著建筑日益被呼吁在其傳統領域之外行動,涉足教育、健康、生態與正義,編舞思維提供了一條前進的道路。它邀請建筑移動:跨越學科,跨越尺度,跨越建成形式與生活體驗之間多孔的閾值。這,或許就是《無界建筑》可能的樣子:不是抹去邊界,而是通過運動重新配置它們。

“跳舞吧,跳舞……否則我們將迷失。” ——?皮娜·鮑什(Pina Bausch)?這句常被引用的名言不僅道出了舞動的迫切性,更揭示出運動本身呈現空間的能力。在她的編舞中,空間從來不是中立的背景,而是伙伴、障礙與記憶。地面傾斜、椅子堆積、墻壁壓抑或釋放——這些都是建筑性的情境,通過身體被搬上舞臺并予以質疑。鮑什所揭示的——也是建筑常常遺忘的——是空間不僅是被建造的,更是被“演繹”出來的。她的作品邀請建筑師不僅思考材料與形式,還要思考姿態、關系與節奏。這暗示著建筑與舞蹈一樣,最終關乎我們如何居住、建構并為所經空間注入情感。

歷史上,建筑與舞蹈一直并行發展,通過身體在時空中的定位塑造人類體驗。從古典神廟中儀式化的編排,到巴洛克宮殿的軸線邏輯,建成空間始終隱含著運動。包豪斯(Bauhaus)將這一點推向更深,奧斯卡·施萊默的《三元芭蕾》將空間視覺化為身體的幾何延伸。這不僅是布景,更是動態化的空間思考。20世紀,編舞家如威廉·福賽斯(William Forsythe)和安妮·特蕾莎·德·基爾斯梅克(Anne Teresa De Keersmaeker)將建筑的限制融入他們的舞譜,而建筑師如史蒂文·霍爾(Steven Holl)、迪勒·斯科菲迪奧+倫弗羅(Diller Scofidio + Renfro)和伊東豐雄(Toyo Ito)則設計出如空間序列般展開的建筑,邀請移動、漂移與延遲。

英國國家芭蕾舞團 / Glenn Howells Architects。圖片 ? Hufton + Crow

這種共享的語言不僅是形式或美學上的,更是概念性的。建筑與舞蹈都關注關系:身體與地面、內部與外部、自我與集體之間。理論家如莫里斯·梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)、亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)和蘇珊·利·福斯特(Susan Leigh Foster)都曾闡釋空間不僅是被占據的,更是通過運動、節奏與感知被生產出來的。今天,當建筑面臨生態、參與和具身性等迫切問題時,重新審視舞蹈這一批判性的對話者,開辟了新的路徑。為空間編舞,就是將建筑構想為一個事件——具有時間性、表演性與響應性,能夠策劃相遇,而不僅僅是容納它們。

運動的建筑

建筑與舞蹈之間的聯系并非近期發明,而是一個歷史延續體,根植于身體在空間中的組織。自古至今,建筑一直受身體測量與象征性運動的指導。維特魯威將人體置于空間比例的中心,提出建筑如身體,遵循平衡與和諧的系統。這一理想持續至文藝復興時期,當時阿爾伯蒂和帕拉第奧等建筑師試圖將身體秩序轉化為幾何的清晰性。列奧納多·達·芬奇的《維特魯威人》是這種對齊的典范:這幅畫不僅闡釋比例,更演繹了它——一個四肢伸展的人體暗示著空間的延伸、張力與對稱。與此同時,文藝復興時期的舞蹈將類似的理想形式化:編碼化的手勢、節奏與地面圖案在旨在反映等級與秩序的空間中展開。

但建筑中的運動從未局限于理想比例或抽象圖紙。建成空間始終通過儀式、行進與空間序列來引導和呈現身體運動。從希臘神廟的柱廊到巴洛克教堂與宮殿的軸線對齊,建筑形式編排著身體如何進入、暫停、轉向與前進。在凡爾賽宮,建筑與舞蹈融合為政治景觀的工具。路易十四,“太陽王”,以在芭蕾舞中表演而聞名,并將他的宮殿建造成一個權力劇場,其中花園、畫廊與儀式廳既引導視線也指引步伐。宮殿成為舞臺,其居住者則是在嚴格腳本化的出場制度中被編排的演員。這里的建筑不僅是運動的容器;它編碼了運動本身。

亨利三世及其宮廷在盧浮宮畫廊觀看芭蕾表演的描繪。圖片 via Wikimedia,公共領域

這些編舞邏輯并未隨著現代主義的出現而消失——它們被重新闡述。勒·柯布西耶的建筑漫步引入了一種基于身體運動的空間戲劇理論,主張建筑應作為一系列 orchestrated 的視野與節奏被體驗。與此同時,現代舞開始拒絕古典芭蕾的僵化,擁抱落地性、呼吸與即興作為表達工具。編舞家如魯道夫·拉班(Rudolf Laban)和瑪麗·魏格曼(Mary Wigman)發展了深度契合空間的運動理論:拉班的“動力球”(kinesphere)提供了一個根植于軸線、延伸與定向的空間模型,而魏格曼的表現主義表演則涉及光線、重力與不對稱——這些元素在早期現代主義建筑的技術構造中得到了呼應。

魯道夫·馮·拉班與其拉班舞譜符號。圖片 via Wikipedia,公共領域

這種對空間的共同重新思考在設計中找到建成形式,例如密斯·凡·德·羅(Mies van der Rohe)的圖根哈特別墅,其中開放平面如同舞臺般運作,讓居住者的身體通過運動界定空間邊界。同樣,阿爾瓦·阿爾托(Alvar Aalto)的維普里圖書館引入波浪形天花板與流動的動線,以微妙的線索引導運動——這本身就是一種空間編舞。包豪斯藝術家使這些聯系變得明確:奧斯卡·施萊默的《三元芭蕾》將包豪斯精神轉化為表演,融合幾何服裝、模塊化布景與抽象姿態。對施萊默而言,舞臺是一個建筑構造,身體是一個設計元素——這些想法與學校整合藝術、運動與空間形式的理念并行。

維普里圖書館,阿爾瓦·阿爾托,演講廳的聲學草圖。圖片

這些交叉滋養不僅是風格上的。它們反映了兩個學科之間更深層次的對齊,即在工業化之后尋求重新定義人類體驗。當建筑師尋求基于功能與流動的新空間秩序時,編舞家研究身體如何在結構化環境中既自主又響應。兩個學科都拋棄裝飾追求過程,拋棄對稱追求張力,拋棄等級追求關系組合——產生優先考慮體驗而非再現、運動而非紀念性的空間與表演。如此,建筑與舞蹈都從再現形式演變為體驗實踐——不僅構建空間與舞臺,更構建在世界中存在與移動的新方式。

理論共鳴

建筑與舞蹈的融合不僅是歷史的或實踐的——它也是概念的。在核心上,兩個學科都努力解決空間如何被生活、感知和體現。身體不是空間的被動居住者,而是其度量與媒介。現象學,尤其是莫里斯·梅洛-龐蒂的工作,為理解這一點提供了一個基礎視角。在《知覺現象學》中,梅洛-龐蒂強調?corps vécu?—— 生活身體 —— 作為所有空間體驗展開的場所。在他看來,空間不是抽象的或幾何的,而是通過運動、定向與觸覺關系被感知的。我們并非從遠處觀察空間;我們居住其中,導航其中,通過它延伸自己。

由 NOWNESS 提供

這種對空間的具身理解與建筑和舞蹈產生深刻共鳴。對芬蘭建筑師尤哈尼·帕拉斯馬(Juhani Pallasmaa)而言,梅洛-龐蒂的思想強調了純粹視覺設計文化的局限性。在《皮膚之眼》中,他批判了現代建筑的眼球中心主義,并呼吁一種多感官的設計方法——一種涉及觸覺、聲音、重力甚至氣味的方法。舞蹈出于必要,早已在這一擴展領域中運作:它是一種時間藝術,關乎呼吸與摩擦、重量與皮膚,根植于身體在場。帕拉斯馬的“共情想象”概念——即帶著對身體情感與本體感覺維度的意識進行設計的能力——與編舞家通過直覺、阻力與感覺進行創作的方式相呼應。

另一個關鍵的橋梁是亨利·列斐伏爾的《節奏分析》。在這部后期著作中,列斐伏爾提出空間不是容器,而是節奏的產物:身體的、社會的、城市的、行星的。他將城市描述為多節奏環境,其中重復與差異結構著日常生活——行人的步伐、光線的循環、交通的節奏。這些見解不僅在建筑與城市研究中具有影響力,在編舞中也是如此。

法恩斯沃斯住宅中的編舞表演,探索密斯·凡·德·羅作品中的“酷兒空間”。圖片 ? Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

從另一個方向,舞蹈理論家蘇珊·利·福斯特引入了“編舞想象”的概念——即運動通過意圖、關系與注意力建構空間。在這個意義上,編舞不僅是對空間的響應,更是對空間的生產。舞者的身體勾勒出路徑、方向、親近——將空虛變為場地。這一想法將空間重新定義為共同創造的、關系性的與偶然的。建筑,當以編舞的方式接近時,同樣成為對運動的邀請,而非秩序的強加。

與此相關的是動覺(kinesthesia)的概念——對身體運動與位置的感知——這對舞者和為身體體驗設計的人都至關重要。學者如艾琳·曼寧(Erin Manning)強調運動不是在空間中發生的事情,而是制造空間的東西。她在《關系景觀》(Relationscapes)中的工作將舞蹈與建筑定位為“事件性”生成的同盟實踐——持續的、情境化的與涌現的。

法恩斯沃斯住宅中的編舞表演,探索密斯·凡·德·羅作品中的“酷兒空間”。圖片 ? Bradley Glanzrock, LStopMedia.com。由 Gerard & Kelly 提供

together, 這些理論視角——現象學、節奏分析、編舞想象、動覺——闡明了建筑思維從靜態形式到具身事件的轉變。它們邀請建筑師不再以物體與邊界思考,而是以流動、相遇與時間性思考。它們也讓舞蹈不僅被視為表演,更被視為空間研究——一種探索人類如何居住并塑造他們所經環境的方式。

這一視角超越了學科界限。如果建筑與舞蹈在空間的生活體驗上共享一個共同的概念基礎,那么它們也在如何質疑和重新配置空間上相交。舞蹈,特別是在其當代與特定場域的形式中,常常作為一種批判性的空間實踐出現,挑戰著可見性、 access 與占據的政治。

崔莎·布朗在惠特尼博物館的表演。圖片 ? Robert Kilman via Flickr,CC BY-NC-SA 2.0

編舞家如崔莎·布朗(Trisha Brown)將城市本身作為材料。她的《屋頂舞》(1971年)在紐約SoHo的屋頂上表演,通過鏡像手勢重新定向城市景觀,將垂直分隔轉化為視覺與編舞連接的線條。表演將天際線激活為一個編舞接力——舞者從遠處模仿彼此的動作,在建筑與空氣之間追蹤無形的路徑。這些屋頂傳輸與后工業建筑干預產生共鳴,后者暴露結構、 access 與虛空。人們可以將其與史蒂文·霍爾的藝術與建筑商店front相提并論,其中旋轉面板與開放立面模糊了內外邊界,邀請了一種與布朗的空間邏輯不無相似的城市編舞。

《屋頂舞》,崔莎·布朗舞團。圖片 ? C-Monster via Flickr,CC BY-NC 2.0

同樣,澤維爾·勒魯瓦(Xavier Le Roy)的《回顧》在機構建筑中消解了觀看者與表演者之間的分離,邀請觀眾穿行于表演檔案片段的慢速舞者中,將博物館變為互動與相互認可的空間。這類似于當代博物館的開放白墻,如SANAA的新博物館或安藤忠雄的直島當代藝術博物館;它們放大運動,吸收持續時間,并呈現可見性。就像勒魯瓦使用這些空間揭示了白立方本身潛在的表演性。

通過以不同方式占據空間,這些項目表明身體的編舞可以暴露、居住并轉化建筑條件——不是通過改變形式,而是通過轉變意義。在這個意義上,舞蹈成為一種節奏分析形式,通過姿態與在場對空間進行反測繪。建筑則被挑戰不再作為物體回應,而是作為框架、門檻與可能性回應。

新博物館 / SANAA。圖片 ? Laurian Ghinitoiu

運動中的項目 / 當建筑移動時

近幾十年來,當代舞蹈日益超越劇院,通過將建成空間變為探究、張力與轉化的場所來挑戰建筑的邊界。建筑不再充當被動的布景,而是成為編舞研究的材料本身,一個被居住、重讀或重新配置的系統。

在《Built to Last》中,梅格·斯圖爾特將身體與巨大、惰性的建筑元素并置。表演中緩慢的、抵抗性的對抗質量的運動,讓人想起彼得·卒姆托(Peter Zumthor)的布魯登·克勞斯田野教堂的空間強度,其中厚實的內向墻壁創造了一種身體的、幾乎加壓的圍合。斯圖爾特的編舞,如卒姆托的建筑,不是通過空間中的運動,而是通過空間作用于身體來 engagement 身體。

布魯登·克勞斯田野教堂 / 彼得·卒姆托。圖片 ? Aldo Amoretti

同樣,當代編舞家與空間實踐者通過具身在場 reclaim 了約束性建筑。藝術家如拉·里博特(La Ribot)在機構廢墟或有爭議的場所 staging 表演,使用緩慢、裸露與重復來 destabilize 建成環境的權威。與此同時,建筑團體如法證建筑(Forensic Architecture)將空間基礎設施作為表演性設備 engagement,通過批判性測繪與情境干預 subverting 邊界、檢查點與監視系統。在兩個領域中,身體并不逃避建筑,而是面對它, precisely 在運動受限的地方追蹤新的能動性線條。

拉法、加沙轟炸的3D模型描繪。圖片由法證建筑提供

建筑已開始回應。一些建筑師如今以編舞的開放性進行設計,如安妮·霍爾托普(Anne Holtrop)的巴林館,其中靜態的外殼作為一個空間命題工作——其澆筑的墻壁彎曲與錯位,促使身體偏離、觸摸與暫停。其內部成為一個響應性的即興舞臺。這些融合表明舞蹈不再只是建筑的使用者,而是空間智能的生產者。通過使身體與空間處于摩擦中——通過緩慢、重量、重復或漂移——舞蹈提出了理解建筑的新方式。它揭示空間是被生活的、多孔的和有爭議的。

巴林館,Studio Anne Holtrop,平面圖。圖片

那么,為空間編舞,就是為關系而非控制設計。就是將建筑視為一個開放系統,對時間、身體與變化響應。在這一擴展領域中,建筑師不再是靜態形式的制造者,更是條件的作曲者、相遇的促進者。舞蹈在此背景下不止是隱喻。它為建筑提供了不同的思考工具:節奏而非重復,即興而非永久,關注而非權威。它將身體——及其脆弱性、能動性與政治——重新引入空間想象的核心。

隨著建筑日益被呼吁在其傳統領域之外行動,涉足教育、健康、生態與正義,編舞思維提供了一條前進的道路。它邀請建筑移動:跨越學科,跨越尺度,跨越建成形式與生活體驗之間多孔的閾值。這,或許就是《無界建筑》可能的樣子:不是抹去邊界,而是通過運動重新配置它們。

精選文章: