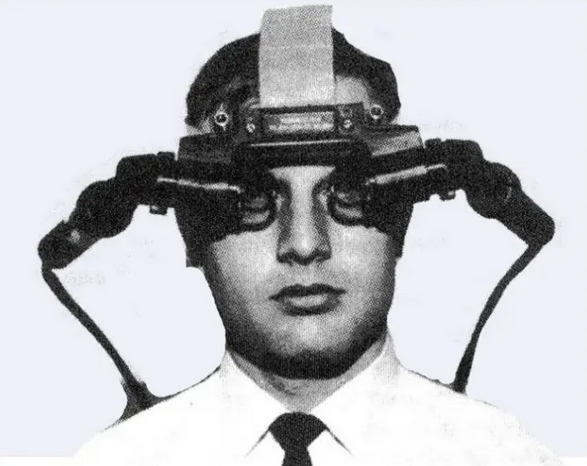

伊萬·薩瑟蘭 Ivan Sutherland,虛擬現實技術的發明者,計算機圖形學之父

伊萬·薩瑟蘭 Ivan Sutherland,虛擬現實技術的發明者,計算機圖形學之父

羅永浩高調在媒體宣布退出社交平臺,專心創業做AR,并稱AR將是下一代的計算平臺。

AR(Augmented Reality)一種增強現實技術,將圖像、聲音和文本作為虛擬的數字內容覆蓋或疊加在真實場景之中。目前主要應用于軍事、醫療等實用領域,起到降低成本增加效率的作用,在社交媒體也日益走紅,出現了利用AR技術的虛擬服裝與首飾品牌。但在大眾眼中,它常常以一種噱頭出現,AR具有什么內在人文價值,支撐它有可能成為下一代人人使用的交互計算平臺?

它的發明者伊萬·薩瑟蘭在上世紀60年代,用房間一樣大的計算機繪制線條,并讓這些線條疊加在真實空間舞動時,并不知道發明這個有什么用,但與機器的交互讓他覺得非常有趣。

一直以來,藝術家對技術和人文感知的敏感性,以至于很多作品在很早期就“預言”了未來的社會,作為藝術商業人,有必要從藝術家對機器交互的探索,去發掘下未來的商業人文需求。

第一件交互裝置

可能是最初的虛擬現實

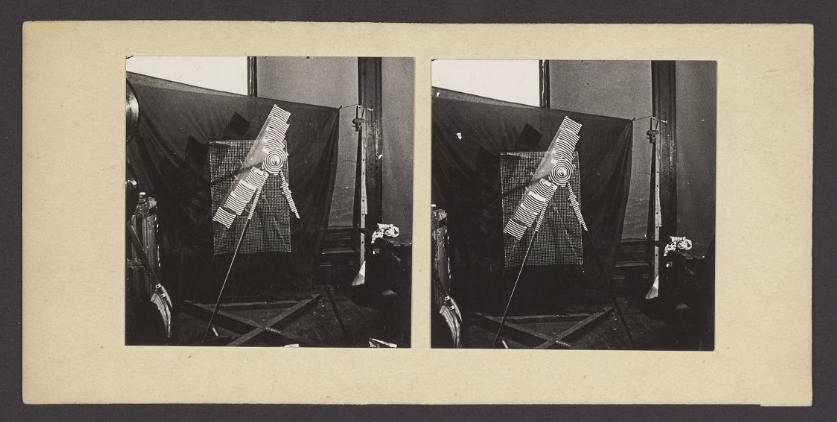

1920?馬塞爾·杜尚(Marcell Duchamp)?旋轉玻璃板

杜尚,旋轉玻璃板,圖片:artgallery.yale.edu

杜尚,旋轉玻璃板,圖片:artgallery.yale.edu

杜尚之前,藝術作品力求表現真實,觀眾面對作品幾乎都是被動接受與解讀。杜尚改變了這種局面,他把小便池放進展廳命名《泉》,成為現代藝術史的開端,藝術不再力求真實,觀眾逐漸成為主體。《泉》是小便池還是藝術品或者是其他什么,由你決定,不是哪個權威決定的。主體不再有確定的內涵。

《泉》、“帶胡須的蒙娜麗莎”這樣知名的作品以外,杜尚還有一件作品鮮有人知,卻代表藝術作品中,人與機器最早的交互行為。

旋轉玻璃板制作過程?

旋轉玻璃板制作過程?

杜尚很早就迷戀機器,他連續8年閱讀數學、感知相關的論文,希望制作一臺表達自己觀點的機器,終于在1920年,做出了旋轉玻璃板(Rotary Glass Plates),美術館收藏時稱它為最初的交互藝術。

旋轉玻璃板是一個電動裝置,展示了視覺印象的連續性。由五個玻璃葉片和支架組成,并且全部都被涂上了顏色。當裝置運動起來,觀眾從正面觀看時,機器在一個平面上形成同心圓。美術館記錄這件作品時還提及,杜尚在1938年試圖用一盞燈來消除畫作,這盞燈只有在參觀者激活光傳感器時才會自動打開。

杜尚通過與機器交互,讓虛擬圖像產生于現實空間中。觀眾不再是欣賞一件確定性的藝術作品。可能是在AR技術發明之前,人類早期的虛擬現實作品。不再被動接受真實,而是去創造我們自己認為的真實。

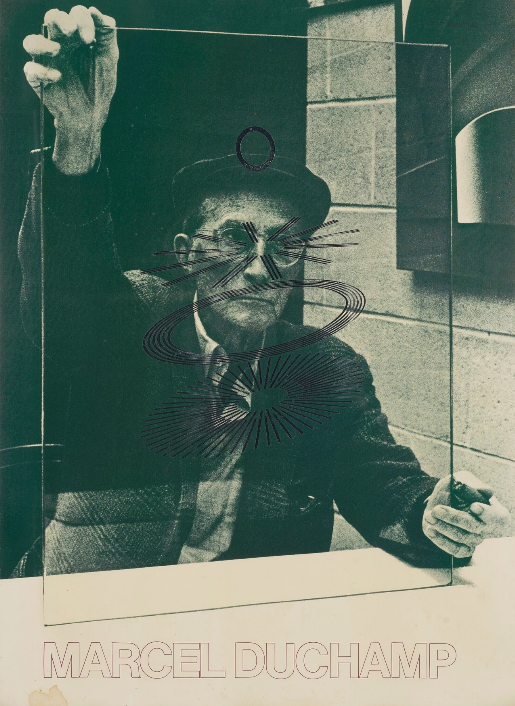

1966年6月18日至7月31日在泰特畫廊舉辦的馬塞爾·杜尚回顧展的展覽海報,看起來非常虛擬現實。

1966年6月18日至7月31日在泰特畫廊舉辦的馬塞爾·杜尚回顧展的展覽海報,看起來非常虛擬現實。

第一件人工智能雕塑

拓寬大腦對真實世界的感知

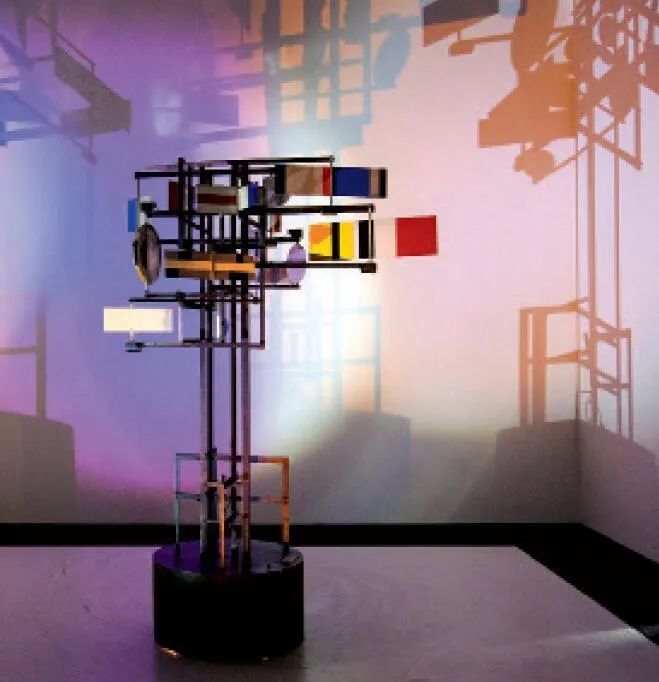

1960 尼古拉斯·舍弗《CYSP 1》

Nicolas Sch?ffer,《CYSP 1》,1956

Nicolas Sch?ffer,《CYSP 1》,1956

“旋轉的玻璃板”出現30多年之后,20世紀四五十年代,諾伯特·維納的控制論開始影響一批科學家和個別藝術家。科學家受此啟發,發明了電腦。匈牙利裔法國藝術家尼古拉斯·舍弗Nicolas Sch?ffer受到控制論中反饋系統理論啟發,在1956年,利用飛利浦公司開發的計算機創作出動態雕塑藝術作品《CYSP 1》,是目前可查的第一件人工智能參與的雕塑作品。

《CYSP 1》是一件可以移動的雕塑裝置,內置了感應設備,用來捕捉環境中的顏色、光線強度、聲音強度等等外在變化,這些變化通過計算機進行計算,再反饋到雕塑外部,改變外部形態。這是藝術家運用控制論的理論,來體現出的觀看者與藝術作品中不斷循環的因果關系。

1956年《CYSP 1》創作過程,作品名字取自于控制論與空間動力學首字母。

1956年《CYSP 1》創作過程,作品名字取自于控制論與空間動力學首字母。

“關注觀察者心理內部以及心理與周圍環境之間的自我交流。這是控制論在研究藝術經驗方面的所謂主/客體兩極時的主要作用。”舍弗研究控制論時,非常注重其中對人文經驗的改變。

1965 年,藝術家在紐約猶太博物館展示了控制論城市(cybernetic city)的計劃,試圖對整個城市區域進行編程,讓機器、環境、人類產生對話。

這件作品,因為人工智能的參與,增加了我們大腦對真實世界的感知。

第一件交互影像

輸出我們自己的故事

1970-1975 邁倫·克魯格?"影像空間 "

Videoplace 錄像截屏

Videoplace 錄像截屏

邁倫·克魯格(Myron Krueger)想要創造的場景,可以類比我們在看電影時,總是去欣賞別人的故事,從中代入自己的情感,觀眾只是被動的接受者。而他想要做的是每個人都在做“自己的故事”。

Videoplace 錄像截屏

Videoplace 錄像截屏

他做的?"影像空間 "Videoplace 在內核上和《CYSP 1》十分類似,都是通過機器和數據呈現環境對人類的改變,擴大我們本身感知不到的事物。克魯格處在電視當道的時代,便以影像方式進行輸出,另外,在這個年代,“人工現實”的概念已經出現,這個概念讓克魯格花費數十年想要表達出來。

他將觀眾置于一個不同的空間中,用投影儀、攝像機以及其他硬件捕捉觀眾的變化。

Videoplace 錄像截屏

Videoplace 錄像截屏

最開始的作品相對簡單,兩個人在不同的房間里,每個房間都有一個投影屏幕和一個攝像機,能夠通過他們的投影圖像在屏幕上的 "共享空間 "進行交流。

“響應式環境表明了一種新的藝術媒介,它基于對人與機器之間的實時互動。這種媒介是由傳感、顯示和控制系統組成的。它接受來自參與者的或關于參與者的輸入,然后以它能識別的方式輸出,與它的行為相對應。輸入和輸出之間的關系是任意的和可變的,允許藝術家在參與者的行為和感知的結果之間進行干預。”

Videoplace 錄像截屏

Videoplace 錄像截屏

為了實現對 "人工現實 "的想法,克魯格在1984年開始開發自己的計算機系統,希望最終開發出獨立學習的程序,繼續"影像空間 "這個作品,但最終沒有完成。

第一件AR表演藝術作品

"藝術家在場"

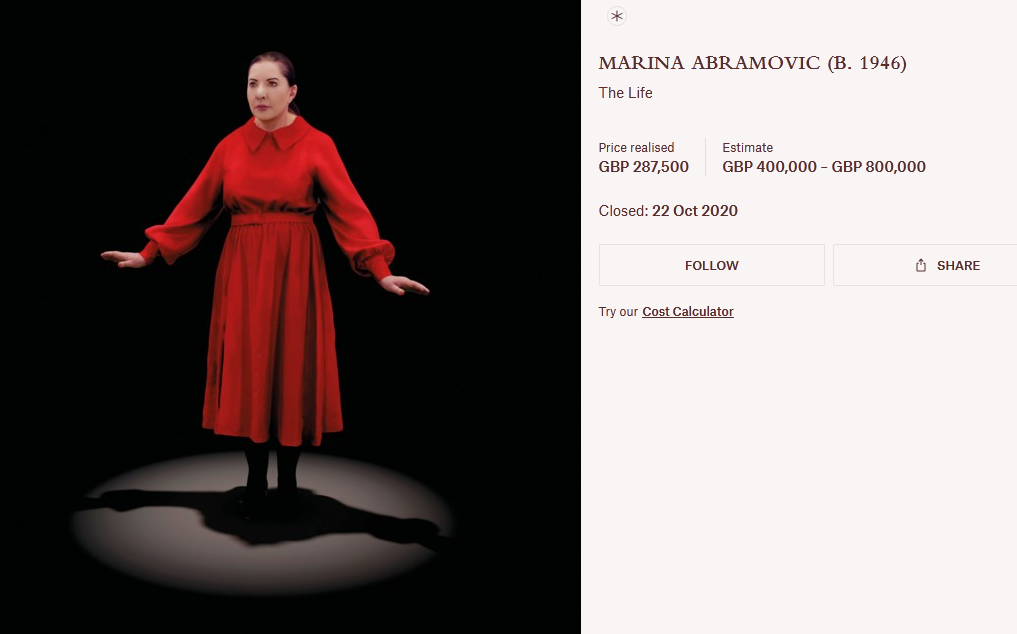

瑪麗娜·阿布拉莫維奇《生命》

《生命》

《生命》

時間來到疫情之前,2019年行為藝術家瑪麗娜-阿布拉莫維奇(Marina Abramovi?)邀請觀眾來到倫敦蛇形畫廊,以混合現實的方式進行了19分鐘的表演,由此創作《生命》。作品使用32臺攝像機在綠幕帳篷內通過復雜的算法系統連接起來,對阿布拉莫維奇進行拍攝。之后通過觀眾的現場參與,共同成為世界上第一件混合現實表演藝術作品。

《生命》制作現場,圖片:蛇形畫廊

《生命》制作現場,圖片:蛇形畫廊

《生命》的參與者被要求摘掉所有的電子連接設備,再戴上核磁共振護目鏡,在穿著白大褂的服務員陪同下,來到觀看位置。虛擬的阿布拉莫維奇穿著深紅色連衣裙,與參與者保持著5米的距離。就像真實的藝術家在這個空間里一樣。

《生命》上拍

《生命》上拍

2020年這件作品在佳士得上拍,據說是拍賣歷史上第一件AR作品,在佳士得為作品拍攝的宣傳短片中,阿布拉莫維奇解釋說,這件作品是關于不朽的:"因為你在那里,永遠保存著。

只要作品保留,100年之后的人打開它,依然可以看到72歲的藝術家走進自己的房間。

《生命》現場,根據佳士得影像截屏

《生命》現場,根據佳士得影像截屏

這是 "藝術家在場 "在紐約現代藝術博物館的自然延伸,2010年,該展覽創造了該博物館三個月內85萬名參觀者的記錄。而虛擬技術的發展,可以讓藝術家不受肉身生命的限制,在某種條件下,永遠在場。

最初的AR廣告

被動變主動,消費變游戲

漢堡王、Acute?Art、Snapchat

漢堡王燒火廣告

漢堡王燒火廣告

來到現代消費,AR的應用最早在廣告領域掀起一波輿論。2019年漢堡王用AR火燒競爭對手廣告牌,隨后又推出噴怒的小鳥AR游戲。

漢堡王憤怒的小鳥

漢堡王憤怒的小鳥

火燒廣告牌的活動只在巴西推出,打開漢堡王的AR應用,將手機對準麥當勞的廣告,就可以看到火燒麥當勞廣告牌的視頻。大火之后,是一張漢堡王的優惠券。

AR技術拓展了時尚的邊緣

AR技術拓展了時尚的邊緣

公眾從被動接收廣告,變成了主動拿起手機尋找麥當勞的廣告牌,引發AR火源。包括憤怒的小鳥,也需要用戶主動掃描漢堡王商品中的二維碼才可以觸發,玩家需要在游戲中保護鳥巢中的蛋不被迫害,在激發保護欲的同時去購買漢堡。

INS博主susivetter的AR作品,跳舞的小人

INS博主susivetter的AR作品,跳舞的小人

除了廣告行為的被動變主動。消費領域也開始了探索,顧客可以通過AR軟件,進行化妝、發型、服裝的更換。我們可以從虛擬環境中,感知自己真實的狀態,并進行選擇和消費。AR技術的迭代非常迅速,雖然目前虛擬產品還不能達到與真實世界的無縫銜接,但已經趨于真實。

INS博主susivetter的AR妝容

INS博主susivetter的AR妝容

技術千變萬化,人類通過各種手段,感知世界、創造世界、了解自身的動機是沒有變的。雖然薩瑟蘭在發明AR時不知道它能干嘛,但他的助手里,有人后來創辦了皮克斯動畫工作室,還有人創辦了Adobe軟件系統,為日后的創造者提供工具,一步步形成我們今天的數字生活。

用Acute art將藝術家埃利亞松的太陽,置于北京6月陰天的白塔寺。拍攝:山山

用Acute art將藝術家埃利亞松的太陽,置于北京6月陰天的白塔寺。拍攝:山山

參考資料:

Where did this interaction come from? — a brief history of interaction design中文譯名:交互設計簡史:互動從何而來?

內容轉載自“藝術商業”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網