遠方的地平線總是模糊不清,細節(jié)被距離和霧氣遮蔽。這正是預測未來如此困難的原因:我們無法看清前方事物的輪廓,只能做出有根據的推測。

最新發(fā)布的《AI 2027》報告由一支來自OpenAI和人工智能政策中心等機構的研究團隊撰寫,對未來2至3年的人工智能發(fā)展做出了詳細預測,包括具體的技術里程碑。由于時間跨度較短,這份報告對近期AI發(fā)展的描述尤為清晰。

基于廣泛的專家反饋和情景規(guī)劃,《AI 2027》按季度預測了AI能力的進展,尤其是多模態(tài)模型將實現(xiàn)高級推理和自主性。這份預測的獨特之處在于其具體性以及作者團隊的可信度——他們直接接觸當前的研究管道。

最引人注目的預測是:人工通用智能(AGI)將在2027年實現(xiàn),而人工超級智能(ASI)將在數月后出現(xiàn)。AGI將在幾乎所有認知任務上達到或超越人類水平,包括科學研究與創(chuàng)造性工作,同時展現(xiàn)適應性、常識推理和自我改進能力。ASI則更進一步,其解決問題的能力將遠超人類理解范圍。

與許多預測一樣,這些結論基于假設,尤其是AI模型和應用將繼續(xù)保持過去幾年的指數級進步。雖然這種趨勢是合理的,但并非必然,因為模型的擴展可能已面臨收益遞減。

并非所有人都認同這些預測。艾倫人工智能研究所CEO阿里·法哈迪對《紐約時報》表示:“我支持預測,但這份報告缺乏科學依據,也不符合AI領域的實際發(fā)展。”然而,Anthropic聯(lián)合創(chuàng)始人杰克·克拉克在其《Import AI》簡報中稱,這是“對‘指數級生活’最精彩的預演”,并認為其“技術洞察力極強”。Anthropic CEO達里奧·阿莫迪也提出類似時間表,認為“全能型AI”將在2至3年內出現(xiàn)。谷歌DeepMind則在新論文中提出,AGI可能在2030年前實現(xiàn)。

大加速時代:史無前例的顛覆

這似乎是一個關鍵節(jié)點。歷史上曾有過類似時刻,如印刷術和電力的發(fā)明。但那些技術進步需要數十年才能產生顯著影響。

AGI的到來則截然不同,且可能令人恐懼——尤其是如果它迫在眉睫。《AI 2027》描述了一種情景:由于與人類價值觀錯位,超級智能AI可能導致人類滅絕。若預測準確,人類面臨的最大風險可能與你下次手機升級的時間近在咫尺。谷歌DeepMind的論文也指出,人類滅絕是AGI的可能結果之一(盡管他們認為概率較低)。

托馬斯·庫恩在《科學革命的結構》中提出:觀念轉變往往需要壓倒性證據。而AI領域的轉變可能已經開始。

未來已近在眼前

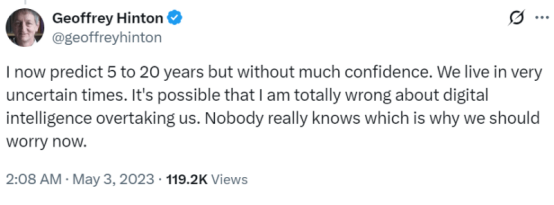

在大語言模型(LLMs)和ChatGPT出現(xiàn)前,專家對AGI的預測中位數是2058年。“AI教父”圖靈獎得主杰弗里·辛頓曾認為AGI還需“30到50年甚至更久”。但LLMs的進展讓他改變觀點,認為可能2028年就會實現(xiàn)。

如果AGI在未來幾年內出現(xiàn)并快速演進為ASI,人類將面臨深遠影響。《財富》雜志的杰里米·卡恩指出,AGI可能導致“大規(guī)模失業(yè)”,因為企業(yè)會傾向于自動化崗位。兩年的適應期對個人和企業(yè)遠遠不夠——客服、內容創(chuàng)作、編程和數據分析等行業(yè)可能在培訓體系完善前就被顛覆。若疊加經濟衰退,企業(yè)削減人力成本的壓力將更甚。

“我思故我在”……AI亦然?

即使AGI未引發(fā)失業(yè)或滅絕危機,仍存在更深層問題。自理性時代以來,人類存在的意義始終與“思考”綁定。

笛卡爾在163年提出的“我思故我在”(Cogito, ergo sum)奠定了現(xiàn)代人文主義、科學方法乃至民主制度的基礎。人類作為思考者成為現(xiàn)代世界的核心。

這引出一個根本問題:當機器能夠(或看似能夠)思考,而我們又將思考外包給AI時,現(xiàn)代“自我”概念將如何定義?微軟研究發(fā)現(xiàn),過度依賴生成式AI會導致批判性思維減少,長期可能“損害本應保留的認知能力”。

前路何在?

如果AGI真的即將到來,我們不僅要應對其對就業(yè)和安全的影響,更要重新審視“人類為何存在”。與此同時,也必須認識到AI在加速科學發(fā)現(xiàn)、減輕痛苦和擴展人類能力方面的巨大潛力。例如阿莫迪所言,“強大AI”可能將百年生物學研究壓縮至5-10年,推動醫(yī)療等領域飛躍。

《AI 2027》的預測未必準確,但其合理性與警示性已足夠。作為能動的個體和社會成員,我們必須立即行動:企業(yè)需投資AI安全研究與組織韌性;政府應加快建立兼顧當下評估與長期風險的監(jiān)管框架;個人則要聚焦創(chuàng)造力、情商和復雜判斷力等人類特質,與AI建立健康協(xié)作關系。

關于遙遠未來的抽象辯論已經結束——為近在眼前的變革做好具體準備,才是當務之急。我們的未來不會由算法獨寫,而取決于今天的選擇與堅守的價值觀。

精選文章:

人工智能可能會取代你的工作,但它無法奪走你的創(chuàng)造力