人工智能飽和與對真實性的渴求

人工智能定義了2020年代中期的時代氛圍。設計師們運用生成式工具進行構思、自動化,甚至完成以往需要數小時人工勞動的工作。然而,隨著人工智能的加速發展,一種同等且相反的反應正在出現。領先的創意總監們認為,隨著技術以更快的速度進步,行業將見證回歸手工化、以人為本的設計。這一逆潮流并非頌揚無縫自動化,而是將人性的溫暖與不完美重新置于設計的核心。設計師們越來越重視模擬過程的特質、動手制作的觸覺樂趣,以及定制工藝所提供的情感連接。這場運動促使我們停下來思考:當我們的屏幕幾乎可以模擬任何事物時,為何手工制作的物品仍能引起如此深刻的共鳴?品牌如何將數字精度與手工制品的真實性相結合?這種轉變對設計師、消費者和企業又意味著什么?

理解逆潮流:何謂以人為本的手工設計?

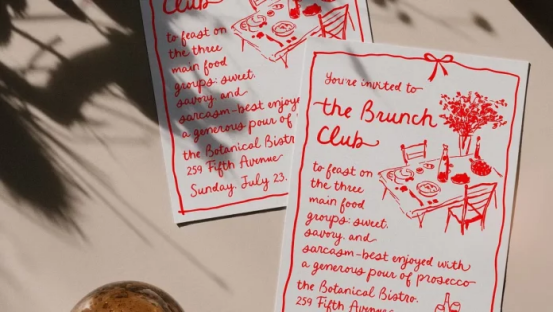

以人為本的手工設計指的是那些突出創作者痕跡、旨在服務人類需求而非機器邏輯的作品。這場運動頌揚不規則性、質感以及與材料的真誠互動。典型的項目會展示手繪插圖、草圖線條和繪畫紋理,并與數字排版或矢量標識并存。凸版印刷、Risograph效果和墨水暈染等模擬印刷技術為數字作品增添了深度和個性。就連排版也變得更加富有表現力和流動性,擁抱受書法和定制字跡啟發的獨特風格,而非完全統一的字體。其共同點并非懷舊,而是一種有意識地將人手痕跡置于前臺的決策。設計師們尋找一個最佳平衡點,讓數字工具增強——而非抹去——人類表達的溫暖與獨特性。

Limoncello Recipe 字體是PeachCream設計的一款手寫字體。您可以從Creative Market獲取它。

運動的根源

這股逆潮流并非對技術的保守排斥,而是對算法設計所創造的疏離感的回應。在許多領域,便利性已成為優先考慮的因素。從Photoshop的生成式填充功能到自動化設計模板,軟件越來越旨在消除摩擦。然而,摩擦正是工藝意義的一部分。技術常常否定了人性的某些基本方面:人們喜歡需要時間和技能的任務,因為過程本身很重要。一個編織籃或手作馬克杯可能不如塑料容器便宜,但它能帶來更深的喜悅和連接。對意義的這種渴望因日益增長的焦慮、孤獨和信息過載而放大——數字便利性對這些狀況的緩解作用微乎其微。因此,對觸覺感和在場感的渴望成為一種自我關懷和文化抵抗的形式。

歷史上,每當快速工業化威脅到工藝時,都會出現此類反應。19世紀末的工藝美術運動(Arts and Crafts movement)就是對大規模生產的反駁。今天的復興呼應了這種情緒:隨著人工智能變得無處不在,一場擁抱傳統、獨特、承載著制造者DNA的工藝運動正在興起。工藝成為技術陽的陰——不是阻止技術進步的解毒劑,而是一種平衡力量,重新將個體與有形的制作聯系起來。

為何此運動在當下至關重要

幾個因素推動了當前對以人為本的手工設計的興趣。首先,個性化已成為關鍵期望。消費者越來越想要具有個人意義的獨特手工制品,而非大規模生產的產品。在算法工具可以大量生成無限變體的時代,手工制品象征著關懷和個性。其次,人們越來越重視可持續性和道德消費。緩慢、有意識的生產符合環保價值觀以及購買更少但更好物品的愿望。第三,技術進步催生了新形式的工藝:數字工具可以輔助圖案生成或原型制作,但工匠仍然控制最終執行。最后,人們認識到人際連接是一種差異化因素。在注意力經濟中,人性化的觸覺提供了競爭優勢,因為它能培養信任和情感共鳴。

模擬影響與工藝復興

該運動體現在各種視覺風格中。設計師有意融入紙張紋理、錯位和墨水暈染,以賦予數字作品一種觸感。網站將精致的排版與富有表現力的手繪插圖或繪畫圖案相結合。這些模擬影響在軟件可預測的準確性與人類手勢的不可預測性之間創造了張力,從而產生獨特的能量。工藝復興則更進一步,復興了木刻插圖和陶瓷紋理等具有數百年歷史的技術,這不是作為復古風格,而是作為一種重視過程和細節的思維方式。重點在于為數字設計注入真實性和深度,使其顯得經過深思熟慮而非泛泛之作。批評者認為,當人工智能系統通過從無數現有作品中采樣來生成內容時,設計有可能變成“復制品的復制品”。手工通過強調原創性和作品背后的故事來對抗這一點。

回歸實體體驗

設計師們不僅將模擬紋理添加到數字項目中,還在重新平衡虛擬和實體體驗。甚至在零售業也出現了轉變,品牌在電子商務之外探索更多線下體驗。這符合一種更廣泛的愿望,即讓人類的細節、細微差別和不完美重新融入設計。活動、快閃店和限量版實體物品讓觀眾能夠以有形的方式接觸產品。通過將實體聚會與數字渠道相結合,品牌創造了在屏幕飽和文化中脫穎而出的有意義連接。此類體驗還能夠圍繞工藝過程進行故事敘述,展示透明度并強化手工制品的價值。

品牌與設計師如何應用以人為本的手工設計

融合數字與模擬流程

具有前瞻性思維的工作室并不放棄人工智能;他們用它來支持人類創造力。在實踐中,這涉及使用軟件生成初步概念或圖案,然后將其轉化為物理媒介。例如,設計師可能使用人工智能來原型化調色板或字體形狀,然后手工進行細化,添加機器無法預見的筆觸。另一種策略是用富有表現力的模擬標記來增強數字字體,將矢量標識與繪畫紋理或Risograph印刷品相結合。這種混合方法既認可技術的效率,又保留了創作者的個性。

與工匠和社區合作

致力于以人為本的手工設計的品牌通常與當地工匠合作。合作范圍從委托定制陶瓷或紡織品到將本土技術融入現代產品。這種合作為工匠創造了經濟機會,并為品牌提供了與有意識的消費者產生共鳴的真實故事。由于手工過程需要時間,這些合作通常涉及限量版或按訂單生產的模式,從而增強了 exclusivity 并減少了浪費。

以人為本的敘事

這場運動超越了視覺,延伸至敘事。由于人工智能可以快速生成圖像和文案,品牌通過分享制造者的故事及其工作背景來區分自己。包裝或數字營銷活動可能會突出產品從概念到創作的旅程,包括對工匠的采訪或幕后記錄。Bedow創意總監Perniclas Bedow倡導設計寫作日益增長的重要性:在行動之前闡明你要做什么,精心構思句子來指導設計成果,并使結果偏離公式化的解決方案[creativeboom.com]。精心編寫的敘事幫助受眾欣賞手工產品中蘊含的技能和價值觀。

為長效與修復而設計

以人為本的手工設計重視耐用性而非一次性。用優質材料和用心工藝制成的產品往往更持久,并且通常可以修復而非更換。這種觀點挑戰了快時尚和計劃性報廢的丟棄文化。設計師采用模塊化結構或提供維修工具包和教程,使用戶能夠維護自己的物品。這種循環思維減少了環境影響,并鼓勵人與物之間建立更深的關系。

Paulo Gra?a,又名Senhor Paulinho,為第12屆萊里亞電影節(Leiria Film Fest)創作了這套手工視覺形象。

批判性視角:平衡工藝與技術

避免浪漫化與排他性

雖然回歸以人為本的手工設計帶來了引人注目的好處,但也存在以排他方式浪漫化工藝的風險。手工制品因其勞動密集型性質通常價格更高。這種排他性可能限制獲取并 perpetuates 精英主義。此外,并非每個項目或客戶都能承受延長的生產時間。從業者必須避免將工藝呈現為在道德上優于機器制造的產品。相反,他們可以倡導分層提供——例如,同時設計 accessible lines 和高級手工系列——確保更多人能夠不受經濟障礙地享受有意義的物品。

將技術視為合作伙伴

另一個誤解是,擁抱工藝意味著拒絕技術。技術進步可以與傳統工藝相結合,創造出創新而又真實的設計。無論設計師是否尋求,人工智能都越來越多地嵌入創意工作流程中。這場運動并非將手工定位為對立力量,而是將其視為互補的伙伴。人工智能可以自動化重復性任務,讓設計師專注于創意決策和手工細節。機器學習甚至可以通過記錄技術和培訓新工匠來幫助保存工藝。目標是協同作用:技術擴大生產規模和覆蓋范圍,而工藝則增添靈魂和獨特性。

解決勞動力和環境問題

由于手工工作涉及人力,設計師必須考慮工匠的公平報酬和安全工作條件。材料的道德采購和透明的供應鏈對于避免剝削那些其技能受到頌揚的人至關重要。環境影響也很重要:如果手工制品依賴異國材料或低效流程,它們可能會抵消可持續性收益。深思熟慮的設計包括選擇本地、可再生資源并采用節能技術。認證計劃和生命周期分析有助于品牌證實其可持續性聲明。

對設計師、品牌和消費者的影響

以人為本的手工設計的復興對整個創意產業具有實際影響。

對設計師而言

專業人士應擴展其數字工具之外的技能組合。學習模擬技術,即使是基礎水平,也能增強對物質性的欣賞并為數字實踐提供信息。設計師可以嘗試拼貼、版畫、陶瓷或凸版印刷,以產生獨特的紋理和形式。此外,他們應該培養講故事和寫作技巧,因為闡明設計意圖的能力變得越來越有價值。保持對人工智能的好奇心也至關重要;理解生成系統的工作原理使設計師能夠戰略性地使用它們,而不會失去對其創意聲音的控制。

對品牌而言

企業需要闡明為何使用以人為本的手工設計以及它如何與其價值觀保持一致。委托工藝不是噱頭;它應該服務于真正的目的,例如頌揚當地遺產、減少環境影響或 fostering 社區。品牌必須透明地溝通手工工作所涉及的成本和時間,教育客戶了解他們所獲得的價值。他們還需要設計整合實體和數字觸點的客戶體驗,確保跨渠道的一致性和真實性。提供維修服務、限量版和定制選項可以加深品牌忠誠度并證明溢價合理。

對消費者而言

這股逆潮流邀請個人反思他們的消費習慣。消費者可以投資于更少、更好、具有個人意義并且可以修復或傳承的物品,而不是不斷升級到最新產品。支持以人為本的手工設計不僅回報了工匠,也促進了 mindful consumption。同時,消費者應保持批判性:并非每個“手工”標簽都能保證道德生產。詢問有關材料、勞動實踐和環境影響的問題有助于確保購買行為與個人價值觀保持一致。

結論:工藝作為連接的催化劑

回歸手工化、以人為本的設計不僅僅意味著一個短暫的潮流。它是對算法設計留下的情感空白以及大規模生產的環境成本的回應。通過擁抱人性化的觸覺,設計師創作出能在更深層次引起共鳴的作品。他們提醒我們,設計不僅僅關乎技術完美,還關乎 fostering 人際連接和福祉。隨著技術的不斷發展,工藝提供了一種制衡——一種保持在場、品味不完美并尊重定義我們的創造沖動的方式。設計的未來不會僅由人工智能決定;它將由人與機器、效率與同理心之間的對話塑造。鼓勵讀者參與這場對話,重視手工制品,并要求技術服務于而非抹去我們的人性。

精選文章: