3D網(wǎng)頁設(shè)計擁有吸引用戶、延長停留時間并創(chuàng)造難忘體驗的潛力——但前提是運用得當(dāng)。當(dāng)它流暢、直觀且真正幫助用戶導(dǎo)航或交互時,堪稱顛覆性突破;但如果拖慢速度、制造困惑或徒增復(fù)雜度,便只是數(shù)字世界中的路障。

互聯(lián)網(wǎng)正在變得更有“深度”——字面意義上的。扁平化、靜態(tài)化的設(shè)計逐漸顯得乏味,而3D元素與沉浸式體驗的興起,正在重塑用戶與網(wǎng)站的互動方式。

我們不再只是點擊,而是在探索:旋轉(zhuǎn)商品、漫步虛擬商店、以十年前難以想象的方式與品牌互動。

這合乎邏輯。在注意力持續(xù)時間比3G網(wǎng)絡(luò)下的網(wǎng)頁加載速度更短的時代,抓住并留住用戶注意力就是一切。用戶停留時間越長,轉(zhuǎn)化可能性越高——無論是購買商品、注冊服務(wù),還是在需要時記住你的品牌。

但關(guān)鍵在于:炫酷不等于實用。3D設(shè)計雖是強大的互動工具,卻也容易淪為噱頭——拖慢網(wǎng)站、惹惱用戶,甚至可能重蹈歷史覆轍,被自身的重量壓垮。

3D為何有效——當(dāng)它真正有效時

品牌紛紛擁抱3D設(shè)計自有其道理。運用得當(dāng)時,它能將普通網(wǎng)站轉(zhuǎn)化為一場體驗。

以蘋果的產(chǎn)品頁面為例。每次發(fā)布新款iPhone、MacBook或AirPods,用戶都能通過交互式3D模型在購買前細(xì)察產(chǎn)品每一處細(xì)節(jié)。這不僅是炫技——它消除了疑慮。當(dāng)顧客能旋轉(zhuǎn)設(shè)備、放大設(shè)計細(xì)節(jié)并從多角度查看時,購買信心自然增強。

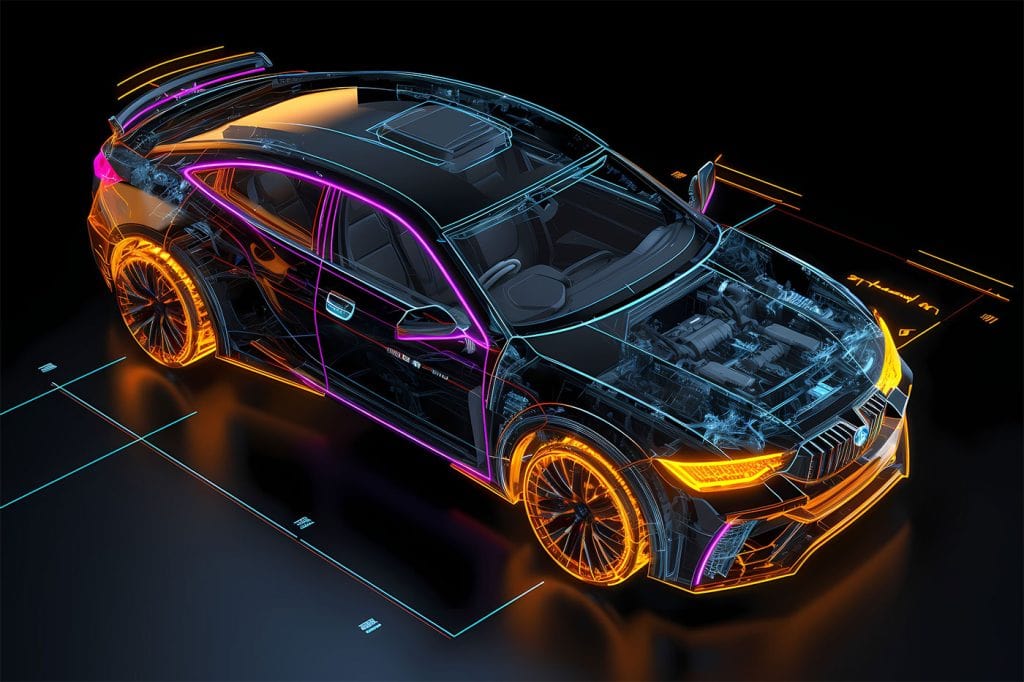

豪華汽車品牌同樣深諳此道。特斯拉、寶馬和保時捷的3D配置器允許用戶自定義車輛至最微小的細(xì)節(jié):更換顏色、輪轂、內(nèi)飾……一切圍繞“擁有感”展開。當(dāng)用戶花費10分鐘設(shè)計夢想之車時,情感投入已然形成——這種互動極具力量。

教育領(lǐng)域亦如此。高校和在線學(xué)習(xí)平臺通過3D與VR技術(shù)讓學(xué)習(xí)更沉浸:醫(yī)學(xué)生探索3D人體模型,歷史愛好者“漫步”古羅馬,建筑師在施工前可視化建筑結(jié)構(gòu)。這些體驗超越視覺享受,創(chuàng)造了真實價值。

另一面:當(dāng)3D淪為敗筆

但問題由此浮現(xiàn)——并非每個網(wǎng)站都需要變成虛擬游樂場。

當(dāng)品牌僅為“能夠”而非“應(yīng)該”使用3D元素時,災(zāi)難便開始了。我們都見過這類網(wǎng)站:首頁是加載緩慢的巨型3D模型,或需要拖拽、縮放才能翻頁的導(dǎo)航。演示時或許驚艷,現(xiàn)實中呢?用戶直接離開。

電商領(lǐng)域尤甚。3D鞋模或許精美,但若在移動端卡頓,顧客會毫不猶豫轉(zhuǎn)向加載迅捷的競品。房地產(chǎn)亦然:虛擬看房本是好創(chuàng)意,但若操作復(fù)雜到令買家放棄,便適得其反。

性能才是王道,而3D往往代價高昂。它需要更強算力、更長加載時間,若未優(yōu)化得當(dāng),流暢瀏覽體驗會淪為卡頓的噩夢。諷刺的是,拙劣的3D設(shè)計為追求“沉浸感”,反而比平庸的扁平設(shè)計更快趕走用戶。

等等,這一幕似曾相識?

啊,F(xiàn)lash——互聯(lián)網(wǎng)初代的“叛逆小子”。

Flash曾與今日3D有著同樣的承諾:它是革命性的,讓網(wǎng)絡(luò)栩栩如生,能創(chuàng)造未來感的交互動畫體驗。但它也犯下了所有錯誤。

Flash網(wǎng)站緩慢、加載冗長,常以無意義的歡迎動畫開場,基礎(chǔ)導(dǎo)航都成煎熬。設(shè)計師沉迷炫技,功能退居二線,網(wǎng)站淪為表演秀場。結(jié)果?用戶最終忍無可忍。Adobe也在2020年徹底放棄了Flash。

令人不安的是,3D可能正走向同一條路。

3D網(wǎng)頁設(shè)計的未來:善用還是濫用?

那么出路何在?3D是未來趨勢,還是又一過眼云煙?

答案在于平衡。優(yōu)秀的3D體驗服務(wù)于真實需求:它讓產(chǎn)品交互更直觀,深化用戶參與,提供切實所需。當(dāng)3D作為工具而非裝飾時,方能改變游戲規(guī)則。

但若重蹈Flash覆轍——堆砌華而不實的效果——歷史必將重演。屆時,3D熱潮褪去,留下的只有用戶厭棄的臃腫網(wǎng)站。

因此,踏上3D浪潮前請自問:這會讓網(wǎng)站更好,還是僅更花哨?若無法提升體驗,它便只是耗資費神的干擾項。而互聯(lián)網(wǎng)歷史的教訓(xùn)早已寫明:干擾,終將消亡。

明智地使用3D。否則,它終將如Flash般——黯然退場。

精選文章:

Logo設(shè)計靈感:9個定義品牌個性的創(chuàng)意方案

2025年最新設(shè)計趨勢!GOOD DESIGN AWARD深度解析:不為了單純解決問題而設(shè)計