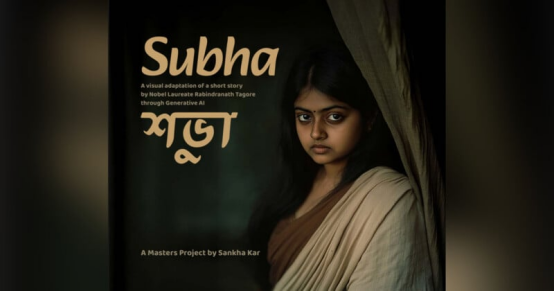

在孟加拉文化中,《蘇芭》是諾貝爾文學獎得主泰戈爾1892年創作的短篇小說,講述了一位啞女的故事。"關于《蘇芭》的視覺參考資料幾乎為零",前新聞攝影師桑卡·卡爾說,"這個故事長期以文字形式存在"。

如今在美國攻讀碩士學位的奈特學者卡爾,決定用圖像呈現這個經典故事——村莊里的啞女如何用眼神和手勢表達自我。他發現全球圖庫中獨特文化、種族和地域元素的呈現嚴重不足,而人工智能(AI)生成的面孔往往"偏西方化"或流于泛泛。

卡爾分享了如何通過研究《蘇芭》來優化AI指令,確保文化準確性。這種方法或可廣泛應用于兒童故事、民間傳說和世界文學經典的視覺化呈現。"我的目標是創造盡可能真實的人物形象,"卡爾說,"就像奧斯卡獲獎歷史片對視覺細節的嚴謹還原。"

桑卡·卡爾是誰?

這位自詡"硬核攝影師"的印度人,曾為印度和阿聯酋的新聞媒體工作,并擔任路透社自由撰稿人。

桑卡·卡爾

2024-25學年,他獲得俄亥俄大學奈特基金會全額資助的研究員資格。3月21日,卡爾向由國際知名作家/設計師阿多尼斯·杜拉多和視覺記者約什·伯恩鮑姆、特倫斯·雷默組成的學術委員會提交了碩士項目。"高等教育中尚未出現類似的應用生成式AI研究",杜拉多副教授評價道。

來自印度西孟加拉邦的卡爾,其家鄉正是泰戈爾《蘇芭》的故事背景地。這位1913年諾貝爾文學獎得主的作品,至今仍是學校教材和藝術節慶的重要內容。

為AI注入文化基因

為還原19世紀末孟加拉人的服飾特征、體貌細節與鄉村環境,卡爾研究了:

殖民時期照片,包括1863年赴印度的英國攝影師塞繆爾·伯恩的作品:"這些影像幫助我構建當時的房屋、船只、景觀與日常生活"

美國國會圖書館和印度國家檔案館的舊畫作與插圖

奧斯卡終身成就獎得主薩蒂亞吉特·雷伊的孟加拉語電影

展現傳統服飾、珠寶、婚俗與鄉村生活的在線文化遺產

AI指令的藝術

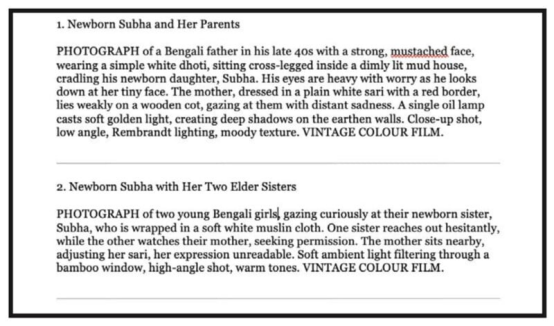

基于檔案研究與家鄉生活經驗,卡爾手動調整Midjourney和Adobe Firefly的生成結果。他的指令細致入微:

技術局限與文化責任

當前AI工具雖已廣泛應用于圖書出版與插畫領域——《衛報》2023年12月26日就刊發過《丈夫用AI給孩子編睡前故事令我震驚》的評論。但卡爾發現,AI對孟加拉地貌、面部特征、傳統服飾的呈現仍不盡如人意。

"Midjourney和Adobe Firefly難以準確生成19世紀孟加拉服飾,"他指出,"當我描述現代服裝時,AI表現明顯更好,這暴露出訓練數據對當代時尚的偏好。"

卡爾預測,隨著技術發展,生成式AI表現文化細節的能力將提升。"未來AI可能不再需要如此精細的人工引導。但今天的項目正是這種進步的基石,"他強調,"這不是技術缺陷,而是成長的必經階段。"

在探索提升AI歷史準確性的方法時,卡爾聯想到藝術與技術之爭的古老命題。他提及法國畫家保羅·德拉羅什1840年對攝影術的恐慌:"從今天起,繪畫死了。"對此卡爾沉思道:"攝影沒有殺死繪畫,它拓展了視覺語言。歷史告訴我們,每種新工具在沖擊傳統的同時,也重塑著傳統的邊界。"

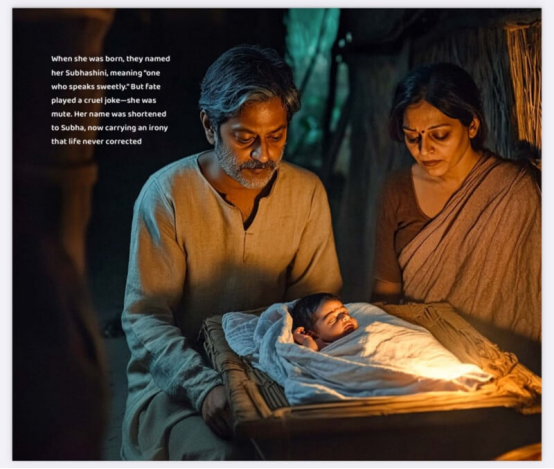

桑卡·卡爾通過AI生成的蘇芭年齡變化影像

對卡爾而言,他正用生成式AI向世界展現那個不用言語表達心事的孟加拉女孩——最真實的模樣。

精選文章: